Literatura

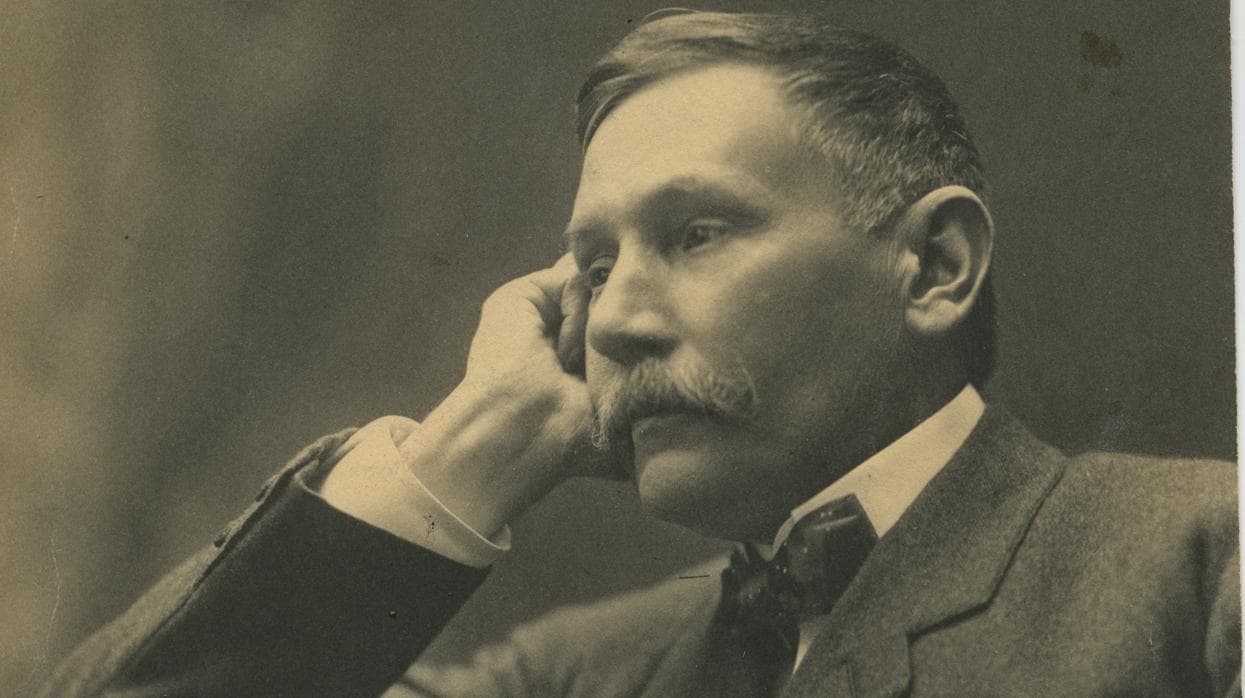

Benito Pérez Galdós: 25 preguntas y respuestas para conocer al esctritor

Anatomía literaria del gran narrador realista que supo explicar la complejidad de la España del XIX y cuya vida no fue «de novela»

2020 será un «año galdosiano». Se cumplen cien años de la muerte del gran escritor Benito Pérez Galdós y su ciudad de adopción, Madrid, le rendirá diversos homenajes. Nos hacemos 25 preguntas, con respuesta, para conocer mejor al autor y valorar la huella que ha dejado en la literatura española y europea.

1. ¿Qué representa Benito Pérez Galdós en el conjunto de la literatura española?

Benito Pérez Galdós es, sin duda, el segundo novelista español después de Cervantes.

2. ¿Y en la literatura europea?

Es uno de los grandes narradores realistas del XIX, comparable, por su significado y por su categoría, a Balzac, Flaubert, Dickens, Tolstoi y Dostoiewski.

3. ¿Fue novelesca su biografía?

No. Nació en Las Palmas (1843), a los 19 años fue a estudiar a Madrid , donde vivió toda su vida, dedicado a la literatura: artículos, obras de teatro y, sobre todo, novelas. Murió en 1920 .

4. ¿Era un personaje brillante?

Socialmente, era una persona oscura, de pocas palabras. Aunque fue diputado, no habló en el Parlamento. Toda su vida se volcó en la observación de los ambientes que retrató en sus novelas.

5. ¿Cómo fue su vida sentimental?

No se casó, aunque tuvo relaciones amorosas con varias mujeres. Hace poco, la publicación de sus cartas con Emilia Pardo Bazán ha revelado a dos enamorados que hablan con gran desenvoltura de su pasión (igual que hace «Tristana», llevada al cine magistralmente por Buñuel).

6. ¿Cómo se puede definir su estilo?

Es un extraordinario narrador realista. Se opone al romanticismo: limita los elementos fantásticos, ambienta sus relatos en la época contemporánea, usa el lenguaje cotidiano. A partir del costumbrismo de Mesonero, logra una concepción de la novela muy rica y amplia, que incluye tanto el «realismo de cosas» como el «realismo de almas» (Dámaso Alonso).

7. ¿Es consciente de su proyecto literario?

Absolutamente. Dedicó su discurso de ingreso en la Academia a «la sociedad presente como materia novelable». En él, aporta esta definición: «Imagen de la vida es la novela…».

8. ¿Influye en su proyecto narrativo algún acontecimiento histórico?

La revolución de 1868 cuestiona los grandes principios de la convivencia nacional e influye decisivamente en el renacer de la novela realista en España. Galdós es un liberal desengañado de las consecuencias de la revolución: eso le impulsa a escribir novelas, tanto históricas (los «Episodios Nacionales») como contemporáneas.

9. ¿Qué etapas se distinguen en su obra?

Tres, que coinciden aproximadamente con las tres últimas décadas del siglo XIX. En los años 70, publica novelas de tesis y las dos primeras series de los «Episodios Nacionales». En los 80, influido por el naturalismo de Zola, las novelas contemporáneas. A partir de los 90, novelas espiritualistas, las últimas series de los «Episodios» y novelas dialogadas, que le conducen al teatro.

10. Los «Episodios Nacionales», ¿son novelas históricas de tipo romántico?

El romanticismo huía de la realidad presente para refugiarse con la imaginación en mundos soñados o pretéritos. En los «Episodios Nacionales», en cambio, Galdós busca las raíces vivas de lo actual, desde la batalla de Trafalgar, para que los españoles no vuelvan a caer en los mismos errores.

11. ¿Qué trascendencia social han tenido los «Episodios Nacionales»?

Además de estupendas novelas realistas, los «Episodios» han sido el gran libro de texto en el que los lectores españoles han conocido su pasado reciente, han adquirido conciencia de lo que son y lo que deben ser.

12. ¿Cuál es la tesis de las novelas de su primera etapa?

En «Doña Perfecta» (1876), por ejemplo, ataca a una España tradicional, reaccionaria. El símbolo es Orbajosa, la ciudad clerical que se opone al progreso.

13. ¿Cuál es su valor literario?

Estas novelas no son lo mejor de Galdós porque simplifican la realidad y dividen a la sociedad en buenos y malos; sin embargo, se leyeron mucho y suscitaron notable polémica.

14. ¿Cuándo alcanzó su madurez?

En la década de los 80, con cierta influencia del naturalismo, publicó una serie de novelas centradas en el Madrid de su tiempo: «El amigo Manso», «El doctor Centeno», «Tormento», «La de Bringas»… En su conjunto, son el equivalente de la «Comedia humana» de Balzac.

15. ¿Se puede elegir una de sus novelas como su obra maestra?

«Fortunata y Jacinta» tiene la importancia -y las dimensiones- del «Pickwick» de Dickens, «Madame Bovary» de Flaubert o «Guerra y paz» de Tolstoi. Se ha dicho que es «un mar de novelas», que une de modo admirable lo psicológico y lo social.

16. ¿Qué importancia tiene Madrid, en estas obras?

Enorme: retrata lugares, oficios, tipos… Galdós no es un casticista, no elude los aspectos feos o miserables pero también presenta la riqueza y variedad de la vida popular madrileña de la época. Sin haber nacido en Madrid -igual que Arniches y Valle-Inclán-, es uno de los más grandes escritores madrileños.

17. ¿Tienen sus novelas valor histórico?

Galdós nos informa sobre calles, casas, tiendas, vestidos, modas, peinados, decoración, espectáculos, fiestas… El que quiera conocer la «intrahistoria», la vida cotidiana madrileña en este momento, debe leer a Galdós: sus novelas suponen un documento único, utilísimo para historiadores y sociólogos.

18. ¿Qué caracteriza su última etapa?

La superación del naturalismo, la importancia creciente del espiritualismo, semejante al de Tolstoi. Se advierte eso en las novelas y en las últimas series de los «Episodios Nacionales». Técnicamente, el narrador se retira cada vez más, deja en aparente libertad a sus personajes: las novelas enteramente dialogadas le conducen al teatro.

19. ¿Cuáles son sus obras maestras, en esta época?

«Nazarín», el drama de un clérigo heterodoxo, influido a la vez por Don Quijote y Jesucristo. (No es raro que este ideal evangélico anarquista encantara a Buñuel). «Misericordia» es la historia de Benina, una criada vieja, fea y sisona, pero que sisa para ayudar a su ama. Almudena es un moro ciego, inculto, sucio. Eso no impide que, entre los dos, surja un amor tan limpio y puro como el de Romeo y Julieta. Con su pintoresco lenguaje, lo dice él: «Tú ser muquier una sola, no haber otra mí». Y Benina acaba elevándose a lo más alto de la santidad porque tiene benignidad -el origen de su nombre-, caridad, misericordia.

20. ¿Qué valor tiene su teatro?

Ha quedado oscurecido por las novelas y porque se aleja de lo que triunfaba entonces en los escenarios madrileños pero posee hondura humana y psicológica, plantea grandes cuestiones morales, a la manera de Ibsen y Strindberg. Ya Pérez de Ayala lo comparó con Shakespeare y, hace poco, lo ha reivindicado Francisco Nieva.

21. ¿Cómo es el estilo de Galdós?

Opinaron algunos que no tenía estilo, que escribía mal: un lamentable error. Como gran narrador, no concibe su prosa como un objeto hermoso por sí mismo, sino como un vehículo del relato. Crea personajes vivos, complejos, contradictorios, caracterizados por algún detalle o «tic» expresivo. Sus obras encierran -dice Menéndez y Pelayo- «un tesoro de lenguaje familiar y expresivo». Su estilo es como un cristal, a través del cual vemos la realidad (igual que Cervantes y Velázquez, otras cumbres españolas).

22. ¿Se le ha valorado justamente?

Siempre fue popular, muy leído, pero se ha tardado en comprender su real grandeza. Reaccionaron contra él los jóvenes del 98. Lo «descubrieron» los poetas del 27, los ensayistas del exilio (Francisco Ayala, Zambrano) y algunos estudiosos: Casalduero, Montesinos, Gullón…

23. ¿Era religioso?

Fue anticlerical, no antirreligioso (aunque un obispo lo condenara). Siempre mostró especial cariño por las monjas de clausura. En uno de los «Episodios», escribe: «Churruca era hombre religioso porque era hombre superior». Marañón recordaba la muletilla que solía repetir: «¡Cuánto misterio!»

24. ¿Cuál es su aportación fundamental?

Superar los límites del realismo decimonónico, incorporando el mundo de los sueños, las ilusiones. El gran Galdós es el que muestra que los personajes podrán no tener razón pero sí tienen sus razones, su razón vital. La de Fortunata está clara: «Al que me quiere como dos, le quiero como catorce». Maxi Rubín proclama: «Resido en las estrellas». Benina vive soñando: «Soñaremos todo lo que nos dé la gana y soñando, un suponer, traeremos acá la justicia».

25. ¿Conserva vigencia y atractivo su obra?

Totalmente. Ricardo Gullón lo definió como «novelista moderno» (entiéndase: contemporáneo), que se anticipa a las «nivolas» de Unamuno, al monólogo interior de Joyce, al absurdo de Kafka…

Enlaza Galdós con la mejor tradición española del realismo cervantino. Por eso lo elogia con fervor Luis Cernuda: “Lo real para ti no es esa España obscena y deprimente / en la que regentea hoy la canalla, / sino esta España viva y siempre noble / que Galdós en sus libros ha creado. / De aquélla nos consuela y cura ésta”. Un elogio que parece escrito hoy mismo.

Noticias relacionadas