La colaboración en investigación médica que permite salvar más vidas

La Fundación Mutua Madrileña apoya diez estudios en los que cooperan investigadores de 11 comunidades autónomas

Consciente de las dificultades que atraviesa la investigación médica, la Fundación Mutua Madrileña destina 900.000 euros a estudios clínicos en los que colaboran investigadores de varias comunidades autónomas para mejorar los tratamientos en enfermedades raras, trasplantes, traumatología, Covid y cáncer.

Noticias relacionadas

Su apuesta por una ciencia cooperativa permite a los equipos compartir bases de datos, pacientes, sinergias en especialistas y tecnología además de resultados más consistentes. Actualmente, la Fundación Mutua Madrileña apoya diez estudios en los que cooperan investigadores de 11 comunidades autónomas.

Bacterias para buscar el origen del cáncer de colon

La flora intestinal –la población de bacterias que viven en nuestro intestino– podría tener mucho que ver en la aparición y desarrollo de algunos tipos de tumor de colon. Una de estas bacterias es Fusobacterium. El doctor Paolo Nuciforo del Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall d’Hebron junto a un equipo de investigadores de otros cinco centros de Cataluña, Andalucía, Cantabria, Valencia y Madrid buscan determinar si esta bacteria es un «oncomicrobio», es decir, si tiene alguna relación con el desarrollo y progresión del cáncer colorrectal localizado.

«De ser así, podríamos intervenir de una forma más o menos selectiva, desarrollando tratamientos selectivos hacia el fusobacterium (como los bacteriófagos, por ejemplo) o modulando la microbiota en su conjunto con la finalidad de crear un ambiente antitumoral o, en el caso de tumores ya desarrollados, mejorar la respuesta a tratamiento estándar como la quimioterapia o la inmunoterapia», señala Nuciforo a este periódico.

Gracias a la ayuda a la Investigación en Salud de la Fundación Mutua Madrileña, el estudio determinará, a nivel nacional, cuál es la prevalencia real del Fusobacterium y si hay una diferencia entre áreas geográficas de España.

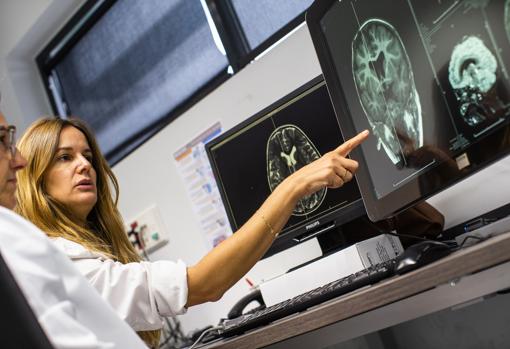

Predecir el éxito del trasplante de riñón

Cuando a una persona le trasplantan el riñón de un donante vivo se miran determinados aspectos clínicos de ese órgano que le van a trasplantar, como el aspecto macroscópico o la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, estos datos no son garantía de que el riñón vaya a funcionar bien y algunos fracasan a largo plazo a pesar de que cumplían los criterios que se buscaban.

Para mejorar la tasa de éxito, un equipo de investigadores de los hospitales Puerta de Hierro, Marqués de Valdecilla (Santander), Vall d’Hebron (Barcelona) y Cruces (Bilbao), dirigidos por la doctora Gloria Álvarez-Llamas de la Fundación Jiménez Díaz, trabajan a través de una red de colaboración intercomunitaria con el objetivo de encontrar marcadores útiles en el órgano que permitan predecir el resultado del trasplante con más fiabilidad que la que se logra en la actualidad, evitando cirugías innecesarias y mejorando el pronóstico y supervivencia del receptor.

«El poder garantizar la viabilidad del órgano no sólo condiciona la salud del paciente trasplantado, sino también las oportunidades de los receptores que permanecerán en lista de espera y el impacto socio-económico que ello conlleva» , explica a ABC Gloria Álvarez Llamas, quien recuerda que en la actualidad «no se dispone de ningún marcador fiable que permita saber qué riñones van a tener una función renal adecuada para los potenciales receptores».

El objetivo último del proyecto es precisamente identificar una herramienta molecular diagnóstica que permita estimar la calidad y futura funcionalidad del riñón trasplantado en base a un análisis sencillo realizado en el donante.

Según datos de la ONT, más del 60% de la totalidad de trasplantes realizados en España son trasplantes renales . De ese porcentaje, nueve de cada diez son de donante fallecido.

Primer registro nacional sobre una enfermedad rara

Quince centros españoles, coordinados por Berta Zamora, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, han conseguido poner en marcha el primer registro nacional sobre una enfermedad rara. Es decir, han conseguido reunir a todos los niños diagnosticados en España con aciduria glutárica de tipo 1 (AG-1). Se trata de una enfermedad rara metabólica que se diagnostica con la prueba del talón que se le hace a los recién nacidos y de la que existen menos de un centenar de casos en España.

Además de poner en contacto a profesionales de cualquier punto del país que atienden a estos niños con el objetivo de garantizar una atención homogénea, el registro permitirá también un seguimiento de todos los pacientes y estudiará las características neurorradiológicas para poder describir la historia natural de la enfermedad y detectar alteraciones de forma precoz.

Una terapia del cáncer para el Covid

La pandemia de SARS CoV-2 sorprendió a la doctora Cristina Eguizábal investigando el papel terapéutico de algunos tipos de células inmunes en el cáncer, a través de las terapias CAR-T y CAR-NK. Junto a un grupo de investigadores que trabajan en red en varios centros de País Vasco, Madrid y Valencia ahora aplicarán estos avances al Covid-19 gracias a la ayuda extraordinaria que recibieron en 2020 de la Fundación Mutua Madrileña.

«En Covid, como en cáncer, los pacientes se quedan a cero de defensas y son incapaces de plantar cara al virus. Sufren lo que se llama linfopenia», explica Eguizábal, coordinadora del Grupo de Investigación Terapia celular, células madre y tejidos, de Biocruces Bizkaia y del Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.

Su objetivo es coger células inmunes de pacientes que han superado el Covid e infundirlas en pacientes infectados graves y sin defensas . Si lo destruyeron en el primer paciente pueden volver a hacerlo en el enfermo que las reciba. Han creado para ello un Banco estatal de terapia celular adoptiva de linfocitos NK, abierto a cualquier hospital que lo demande.