Los males que amenazan el planeta

El cambio climático agudiza la desigualdad mientras los científicos consideran improbable que se cumpla el objetivo mundial de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero los Gobiernos no reaccionan

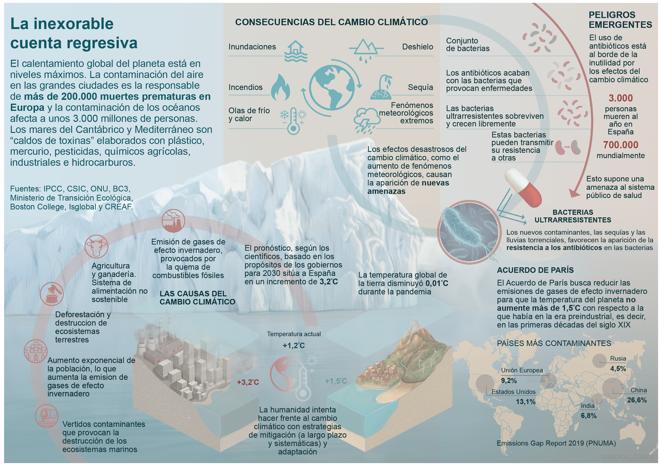

Doménico ChiappeUno de los mayores hallazgos de la medicina, el uso de antibióticos contra las infecciones, se encuentra al borde de la inutilidad, debido a los efectos del cambio climático. El auge y la expansión de las bacterias ultrarresistentes, que causan la muerte de tres mil personas al año en España, se relaciona con los fenómenos extremos producidos por el calentamiento del planeta.

«El cambio climático influye porque fuerza a poblaciones de animales y plantas a trasladarse a zonas distintas y, además, aumenta los episodios intermitentes de sequías y lluvias torrenciales. Ambos fenómenos favorecen la movilización de los genes responsables de la resistencia a los antibióticos en las bacterias», explica Mayte Muniesa, investigadora de Microbiología de la Universidad de Barcelona. Al estar contaminados por antibióticos, que provienen del uso animal y humano, en los sedimentos fluviales y las aguas residuales sólo sobreviven aquellas bacterias capaces de desarrollar inmunidad. Concentradas con la sequía, «salen de golpe en grandes cantidades con las lluvias torrenciales que remueven el fondo». Sus resistencias se transportan y transmiten entre «hermanas» hasta llegar al ámbito clínico.

A la lista conocida de calamidades generadas por la variación de las temperaturas, las lluvias y los vientos –como inundaciones, desertificación, subidas del nivel del mar, erosión costera, olas de calor y frío, retroceso de los glaciares y las nieves–, se suman ahora los «peligros emergentes», como esta proliferación de bacterias ultrarresistentes que cuesta la vida a unas 700.000 personas anuales en todo el mundo, según la ONU.

El Gobierno español reconoce ahora que «la resistencia a antibióticos» y «los nuevos contaminantes en aguas» son «factores de vulnerabilidad emergente». Con el planeta al borde del abismo, lo que antes eran amenazas se transforman en hechos consumados.

Además de las muertes ocasionadas por infecciones que los antibióticos ya no pueden controlar, « el clima es más extremo, el nivel del mar se eleva y el periodo de sequía es más largo», ratifica Fernando Valladares, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales y científico adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas. «Tenemos más velocidad del viento y más ciclones cada temporada, las infraestructuras portuarias comienzan a estar afectadas en la costa y hay más incendios. Afecta a la vegetación natural y a los cultivos, mientras disminuyen los recursos hídricos. La situación es insostenible. Por ello hablamos de ‘emergencia climática’».

También en las ciudades «hay evidencia científica del impacto del cambio climático: inundaciones, sequías, olas de calor, subida del nivel del mar», mantiene Vanesa Castán, de la Universidad de Sheffield. «Preocupa el efecto en las ciudades de costa y la falta de agua, en ocasiones por el deshielo de los glaciares o las largas sequías».

La deriva del planeta comenzó con la revolución industrial, en el siglo XIX, y ahora que la «vida moderna está basada en la producción y el consumo, se generan desechos en forma de gases que se acumulan en la atmósfera y tienen la propiedad de atrapar el calor que recibimos del sol. Es lo que llamamos ‘efecto invernadero’», explica Sergio Henrique Faria, uno de los científicos que preparan el próximo reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) e investigador del BC3. «Cuantos más somos en nuestro planeta y más producimos y consumimos, más de esos gases se acumulan en la atmósfera. La concentración del dióxido de carbono (CO2), está en niveles jamás vistos».

Para frenar ese calentamiento, los Gobiernos firmaron el Acuerdo de París, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5ºC con respecto a la que había en la era preindustrial, es decir, en las primeras décadas del XIX. Cinco años después es tan poco lo que se ha avanzado en este sentido que los científicos y ecologistas ya consideran que la temperatura sobrepasará los 2ºC, a menos que las políticas cambien de forma radical.

«La diferencia de medio grado tiene un gran impacto en el clima», continúa Valladares. «Los 2ºC es la línea roja que no debemos cruzar. Ya estamos en los 1,2ºC de calentamiento (a sólo tres décimas del objetivo de París). Tenemos que desacelerar pero el freno se ha metido con poca decisión».

Ni siquiera la aparición de la pandemia puede frenar la escalada. «Hemos puesto en la atmósfera todo el CO2 fijado debajo del suelo durante siglos. ¿Cómo interrumpimos eso?», reflexiona Galán. «Hay que volver a fijarlo en la tierra pero no tenemos miles de años».

Al calor de las mariposas

En los sistemas terrestres el efecto del cambio climático araña con la suavidad del vuelo de un bicho, casi imperceptible pero con firme avance. Son los insectos los primeros que colonizan regiones que comienzan a transformarse por el calentamiento global. Una mariposa, por ejemplo. En España, la oruga de la especie ‘Thaumetopoea pityocampa’ conocida como ‘procesionaria’, se empieza a ver en parques y reservas naturales del norte de la península, con una intensa actividad de defoliación de la masa forestal.

El calentamiento también afecta a los cultivos y la ganadería, que pierden productividad y obligan a retrasar o adelantar cosechas. En el ganado, el estrés baja la producción de leche y el calor puede generar mortalidades en las vacadas y rebaños, indica Galán. La calidad también se resiente. «El cambio climático afecta a la seguridad alimentaria», vaticina. «El mundo agrícola será muy diferente».

El 95 por ciento de la producción agrícola se produce en lugares donde la lluvia, la temperatura y la aridez convergen de forma ideal para el crecimiento de la vida. Por el efecto invernadero, estos «espacios climáticos seguros» se comienzan a desestabilizar con gran rapidez e impide que los cultivos y el ganado se adapten, según un estudio publicado en la revista ‘One Earth’. Se producirán menos alimentos en el futuro inmediato. Con un escenario de 3ºC mayor a la era preindustrial (el doble que el objetivo del 1,5º), la quinta parte de la producción mundial de alimentos quedaría fuera de un espacio climático seguro, y si el aumento llegara a 5ºC, sería un tercio, concluyen los investigadores. Los cultivos en España también peligrarían. «Si la temperatura aumentara 3ºC estimamos que el 23 por ciento de las zonas donde actualmente se cultiva quedarían fuera del espacio climático seguro, aunque el sector ganadero sí permanecería dentro», señala Matti Kummu, investigador de la finlandesa Universidad de Aalto.

Contaminación del aire, agua y suelos

A los eventos propios del clima, hay que añadir los diferentes tipos de contaminación que envuelven aire, agua y suelos. Sólo la de los océanos afecta a unas 3.000 millones de personas, según un estudio del Observatorio Global de Contaminación de la Salud del Boston College. Los mares, entre ellos el Cantábrico y el Mediterráneo, se han convertido en un «caldo de toxinas» elaborado con plástico, mercurio, hidrocarburos, pesticidas y químicos agrícolas e industriales, revela el artículo publicado en ‘Annals of Global Health’. Causan daño en la salud humana a través de la ingestión de mariscos y peces hasta «propagar infecciones mortales».

La contaminación en las grandes ciudades se debe a dos elementos principalmente: las partículas finas (PM 2,5) en suspensión y el dióxido de nitrógeno (NO2). Ambas son responsables de más de 200.000 muertes prematuras en Europa, según un estudio publicado en ‘The Lancet’. España es uno de los países que concentra más gas tóxico en sus centros urbanos: en Madrid la mortalidad por NO2 puede llegar al 7 por ciento. Aunque el hombre está lejos de la desaparición como especie, su huella podría empujar hacia la extinción a «grupos enteros de especies relacionadas», como pangolines, tapires, lagartos, lemures, tortugas o ranas, según una investigación publicada en ‘Nature’. También mermarán los espacios verdes como el bosque boreal, la mayor zona climática del planeta que perdería cuatro millones de kilómetros cuadrados, casi su cuarta parte, y la tundra ártica desaparecería por completo, mientras que el trópico, con sus bosques secos y zonas desérticas, engrosaría.

La humanidad dispone de «viabilidad técnica para limitar el calentamiento a menos de 2ºC en relación con el preindustrial», dicen los expertos de Naciones Unidas. Eso podría suceder si las emisiones globales caen hasta el 70 por ciento en 2050 con respecto a 1990. Ahora bien, esos mismos límites de la mitigación hacen improbable alcanzar los objetivos de París, deslizan los científicos. «El gran error es no introducir actualmente los criterios climáticos en cualquier actuación política», señala Olazabal.

La adaptación tiene también límites: financieros, sociales, políticos, cognitivos o geográficos. «Abordar los desafíos ambientales globales requiere una reorganización fundamental de los sistemas de producción y consumo actuales, lo que significa abandonar el crecimiento como la principal estrategia para el bienestar», sentencia la investigadora Vanesa Castán. Hace dos décadas apenas, el IPCC admitía que «pocos estudios» habían «cuantificado específicamente los efectos del clima en las personas expuestas». Ahora se habla de nuevos riesgos, pero su exploración resulta aún tan insuficiente como las medidas reales que pueden contener la emisión de gases de efecto invernadero y todos sus efectos en el clima. El planeta se rompe y se actúa tarde.

Los males que amenazan el planeta es un contenido original de ABC.es