FERIA DE SEVILLA

La Feria del cólera

El año 1855 estuvo a punto de suspenderse, a causa del elevado número de fallecidos en Sevilla por una pandemia

En una situación límite, bastante crítica, se festejó la edición de aquel año que los braceros clamaban trabajo y el pueblo se moría de hambre. Nunca se habían repartido tantas hogazas de pan desde las instituciones benéficas de la ciudad. El caso es que, en febrero de 1855, se registró una de las mayores inundaciones del Guadalquivir de todo el siglo XIX, muy pocos meses después de los estragos causados en la población por la epidemia de cólera , que se suscitó en Triana el verano de 1854. Aquella bacteria que provocaba una diarrea mortal, y devoró a España en aquella centuria, mató a más de 4.000 personas en Sevilla .

Estábamos atravesando una profunda crisis económica, y el tránsito de 1854 a 1855 resultó demasiado conflictivo en el orden social y político. Regentaba la alcaldía del Ayuntamiento constitucional el maestrante, don Fernando Espinosa y Fernández de Córdoba , conde del Águila, con quien se había iniciado el Bienio liberal tras la revolución de julio de 1854.

A raíz de la inundación del 14 de febrero, el Ayuntamiento celebró varias sesiones plenarias bajo la presidencia del Gobernador de la provincia, con el fin de gestionar la catástrofe natural y la hecatombe económica sobrevenida. Llovía sobre mojado. A la Administración local le supuso unos gastos extraordinarios, superiores al millón de reales, el socorro que había dispensado a los enfermos de cólera los últimos meses del año anterior, más los suministros entregados a los damnificados por la arriada.

Feria de 1855

Entre los numerosos expedientes contables conservados en el Archivo Municipal de Sevilla sobre las ferias de aquellos años centrales del siglo XIX, no hay casi ninguna anotación relativa a la de 1855. A tenor del elocuente silencio administrativo puede parecer, incluso, que ni siquiera llegara a celebrarse. Pero no fue así.

Los últimos días de febrero bajó la inundación, aunque un número importante de la población había permanecido aislada, prácticamente incomunicada. La emergencia con la que tuvieron que actuar los poderes públicos hizo presagiar la suspensión de las fiestas de primavera: Semana Santa y Feria.

El ambiente luctuoso no aconsejaba celebraciones festivas, multitudinarias, que congregasen gentío. Sin embargo, en Semana Santa salieron 8 cofradías con gran solemnidad y lucimiento, pese al anticlericalismo promovido por los liberales en aquellas fechas previas a la Desamortización civil del ministro Pascual Madoz.

Y días antes del Domingo de Ramos, la prensa sevillana y de otras capitales españolas, como Barcelona y Madrid, anunciaban ya a los comerciantes que habría feria , con la novedad de que no se exigirían impuestos (de entrada ni de portazgo), a quienes viniesen a participar en el mercado ganadero.

Desde su fundación, todavía se mantenía fija la celebración los días 18, 19 y 20 de abril, por lo que cayó justo dos semanas después de Semana Santa , que había tenido lugar los primeros días de abril.

También anunciaron que se quedarían, en Sevilla, a disfrutar de la Semana Santa y la Feria los duques de Montpensier , quienes mantenían instalada su corte aquí desde 1849. La presencia de esta familia real le reportó a la feria un espaldarazo trascendental. A las numerosas aportaciones económicas que concedieron para su engrandecimiento institucional, hay que sumar el enorme prestigio internacional que reportaron. Atrajeron la visita de personalidades, diplomáticos y reyes de numerosos países, con el posterior eco mediático universal que aquello conllevaba. Por ello, en menos de diez años, la de Sevilla era ya una de las Ferias más célebres del mundo .

El Lunes de Pascua de aquel 1855, los duques de Montpensier inauguraron la reedificación de la Casa de Hernán Cortés, en Castilleja de la Cuesta . Otro enclave más que se sumaba a la oferta turística de la ciudad auspiciada por los propios duques, quienes, desde 1854, comenzaron a permitir por feria el acceso de visitantes a los jardines del palacio de San Telmo, donde residían.

Días previos a la feria llegaron algunos vapores al Guadalquivir provenientes de distintos puertos españoles, como el de Málaga, cuyo barco también pasaba por Cádiz para traerse comerciantes de ambas ciudades.

Pese al momento tan calamitoso que se vivía, las calles del centro comenzaron a estar tomadas por diligencias con pasajeros de fuera. Se notaban concurridas las tiendas y la temporada parecía que iba a resultar mejor de lo que, inicialmente, se había creído.

Luto o miedo colectivo

Y llegó el 18 de abril, primer día de feria. La jornada se presentó lluviosa, aunque por la tarde salió el sol y ello hizo salir a alguna gente de sus casas. Por la noche, los sevillanos estuvieron a punto de quedarse a oscuras tras sufrir el gasómetro un pequeño hundimiento, que pudo remediarse a tiempo.

Aunque la animación no resultó como la de otros años, parece que se vendieron ganados con cierta estimación . Ante la acuciante escasez económica de la intervención municipal, aquel año no pudieron consignarse cantidades significativas para los concursos ganaderos, por lo que no contó con el aliciente de años anteriores. Por esta misma razón tuvieron que suspenderse, además, otros concursos y certámenes durante aquella edición.

El campo sevillano comenzaba a vivir una primera fase de modernización, gracias a las amplias explotaciones cerealistas, olivareras y vinícolas. La agricultura orgánica estaba marcando cierto tránsito hacia otra algo más industrial. Era el momento del vino, cuyo negocio llegó a alcanzar unas cotas insospechables. Ha evaluado con gran brillantez el papel del empresariado andaluz en aquel momento, el catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Antonio Miguel Bernal.

Benito Más y Prat definió a la Feria, en el siglo XIX, como «una solemnidad propia de nuestro genio meridional»

Se tomó la costumbre de hacer rifas por el real, cuyas recaudaciones siempre tenían un fin justificado. Al margen de las organizadas para los centros benéficos, la hermandad del Rocío de Triana, barrio duramente castigado por los contagios de aquel año, organizó algunos sorteos para recaudar fondos con los que sufragar el nuevo simpecado que estaba confeccionando después de la proclamación vaticana del dogma de la Inmaculada Concepción de María, en diciembre de 1854.

Llovió las tres noches de feria y el tiempo no acompañó. Lo único que se llenó, a reventar, fue el Teatro San Fernando . Habla mucho del renombre alcanzado ya por nuestra feria en aquel tiempo, la escenificación musical y teatral en Madrid, durante el mes de mayo de 1855, de la zarzuela titulada «El chaval en la Feria de Sevilla».

Finalmente, aquel año de cólera «pinchó» en asistencia de público . La prensa ofreció una explicación de inmediato. Los diarios madrileños «La Época» y «La España» difundieron, sin titubear, que había sido debido a «lo malo del año y la mortandad que ha habido durante el invierno». Aunque lo malo estaba aún por llegar. Al año siguiente, en el de 1856, se registró una mayor inundación del río y el cólera volvió a rebrotar, sin que ello impidiese la celebración ferial de aquel otro año.

Casetas de Misericordia

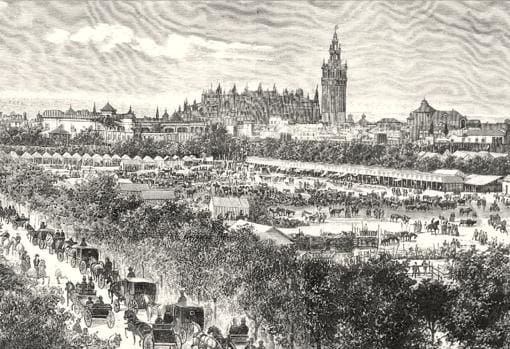

Entonces la feria no llevaba celebrándose ni diez años, desde que se instituyera en 1847, por lo que todavía se hallaba en una etapa muy iniciática y conservaba un marcado carácter agro-ganadero . Así se dejaba notar en la distribución de los espacios preferentemente para animales que se esparcían, tras la puerta de San Fernando, a lo largo y ancho del Prado de San Sebastián.

Sin embargo, a los pies del arrecife colindante con la muralla del sector del Alcázar comenzaron a instalarse, desde los primeros años, tiendas de campaña –que así fueron las primeras casetas– por parte de instituciones como el Ayuntamiento o la propia Diputación, corporaciones militares, entidades recreativas, personalidades influyentes y familias particulares de cierto poder adquisitivo.

Desde que varios miembros de la burguesía hispalense promovieron la celebración de la feria, la corporación municipal asignó al Asilo la gestión del cobro de los impuestos por la instalación de las casetas, así como la propiedad de las lonas y tejidos de todas ellas, por lo que había que alquilárselas a la institución asistencial para montarlas en el real.

La gran mayoría de las entoldadas tuvo que dejarlas el Asilo, en más de una ocasión, para poder levantar lazaretos provisionales, donde acoger a enfermos contagiados de cólera. El analista don José Velázquez y Sánchez refleja el montaje extraordinario que hubo que practicar de este tipo de barracas por distintos barrios, durante la campaña profiláctica de 1865.

Mientras el personal de las faenas camperas que trabajaba para los señoritos cambiaba, vendía y compraba ganado de todo género, los propietarios invitaban a este tipo de casetas tan primigenias a dueños y representantes de las primeras casas mercantiles para divertirse en la Feria.

Quizá haya sobrevivido el atuendo campero de aquellos mercados ganaderos y algunas de las costumbres y tradiciones populares de antaño, gracias a esta celebración festiva, articulada en torno al alegre y riquísimo folclore de una de las principales manifestaciones culturales de la metrópolis de Andalucía.

Noticias relacionadas