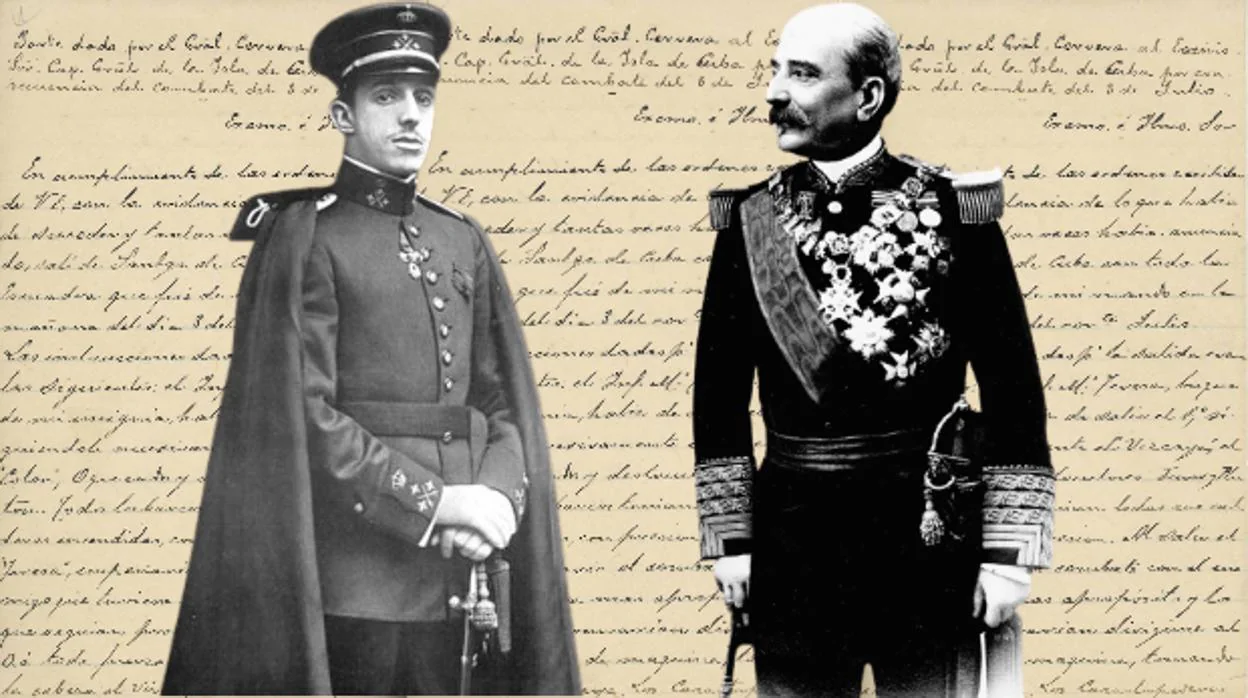

Las desconocidas cartas del tío de Primo de Rivera a Alfonso XIII, el Rey que rehuyó una dictadura en 1920

El olvidado general, que fue para el futuro dictador un modelo de éxito militar al que imitar, prolongó su carrera en el Ejército hasta los 90 años y mantuvo una correspondencia con el monarca español que demuestra las presiones recibidas sobre él para que aceptara un golpe de Estado similar al que triunfó tres años después

«En España, aseguro con notorio optimismo, no necesitamos ampliar el sentido liberal y democrático de nuestras instituciones y leyes, porque están inspiradas en el más amplio que registran los pueblos de Europa». Quién así escribe al Rey Alfonso XIII es Fernando Primo de Rivera , uno de los militares más destacados de la Restauración y tío de Miguel, el dictador que cinco años más tarde se haría con el poder. El general advertía, mediante esta carta del 6 de noviembre de 1918, de los peligros para el país por la agitación social –el «bolcheviquismo», lo llamaba–, pero no veía ninguno de ellos tan grave como para saltarse el orden constitucional... de momento, al menos.

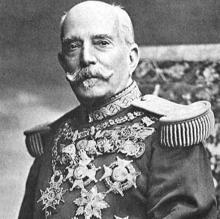

Pero, ¿quién era este olvidado militar que tanto marcó a su sobrino Miguel y que tenía acceso directo con la Monarquía como muy pocos militares en aquella época? ¿Por qué algunos historiadores le han considerado como un antecedente o precursor del golpe de Estado de 1923? Pues uno que a comienzos del siglo XX ya contaba con una trayectoria militar impresionante, la cual fue capaz de prolongar hasta nada menos que el día de su muerte, a los 90 años, en 1921. De hecho, cuando falleció había conocido cinco reinados, tres regencias y una república.

Fernando Primo de Rivera había nacido en Sevilla en 1831, durante el reinado de Fernando VII . En el momento de la mencionada misiva a Alfonso XIII contaba con 87 años y una influencia en la sombra poco habitual en el Ejército de la Restauración. Su padre, un teniente general de la Armada, había solicitado su ingreso en el Colegio General Militar unos meses antes de que cumpliera los 13, por lo que su vocación de servicio al Ejército español le venía en la sangre.

«Oficial prototípico del siglo XIX»

Tal y como lo definió el historiador Javier Tusell en un reportaje para la revista « La aventura de la historia » de 1998, llegó a ser «un oficial prototípico del siglo XIX español». Como teniente coronel en 1868, colaboró en la revolución que destronó a Isabel II, pero también fue coautor, al menos por omisión, del pronunciamiento que dio origen al régimen de la Restauración en 1876: su negativa a intervenir como capitán general de Madrid permitió la victoria del pronunciamiento del general Martínez Campos. En este régimen fue nombrado capitán general de Filipinas y se salvó por los pelos de sufrir la derrota de 1898. Fue ambién ministro de Guerra en dos ocasiones: una durante el Gobierno de Antonio Maura en 1907 y la otra, diez años después, cuando se recurrió a él, como decano del generalato, para hacer frente a las indisciplinadas Juntas de Defensa militares.

Con un currículo tan espectacular, es normal que su sobrino Miguel, al que quería y trató como a un hijo, le viera como un modelo de éxito a imitar. Una especie de héroe al que seguir los pasos, aunque este último se convirtiera, finalmente, en el miembro más famoso de la familia como dictador de España entre 1923 y 1930. Sin embargo, parte de la función moderada que la Constitución de 1876 atribuyó al Rey, consistía en actuar como mediador entre el poder civil y el Ejército. Eso explica sus relaciones con los generales, en especial con los de más larga e importante trayectoria. Y entre ellos, nuestro protagonista era el más importante.

Esto parecía darle la potestad como para dirigirse directamente al monarca. De hecho, durante la regencia de este último, elaboró un detenido informe sobre la oficialidad que remitió a la regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena . Y en más de una ocasión le hizo sugerencias verbales a Alfonso XIII sobre asuntos políticos. De ahí la correspondencia con el Rey, de la que se conocen al menos dos cartas tras la Primera Guerra Mundial.

El «desfallecimiento» de los políticos

La primera, citada al principio del artículo, se la envió cuando concluyó la etapa de Gobierno de concentración presidido por Maura. En esta señalaba el «desfallecimiento» de los políticos y mostraba su preocupación por la agitación social, pero no consideraba ninguno de estos peligros tan grave como para saltarse el orden constitucional. Tan solo recomendaba una ampliación de las fuerzas de seguridad, al tiempo que ratificaba que la posición de la oficialidad a favor del Rey era «firme y unánime», puesto que «España no sabe interpretar aún la forma republicana». Y aunque estaba más cerca de los conservadores, el general ni siquiera mostraba preferencia por ninguno de los dos partidos que se turnaban en el poder.

Sin embargo, no debemos llevarnos a engaño, porque el nerviosismo del tío del futuro dictador creció con el tiempo. En primer lugar, por el aumento de los atentados terroristas por parte de los anarquistas y, en segundo, por la incapacidad de la clase política para solucionarlo. Los mandos militares más veteranos se habían acostumbrado en esos años a un intervencionismo obligado –y muchas veces abusivo– del Ejército para resolver los problemas de orden público. A comienzos de 1920, por ejemplo, el capitán general de Cataluña, Joaquín Miláns del Bosch , se había lanzado a una actuación independiente de la autoridad civil que le llevó a entablar un grave conflicto con el Gobierno de Madrid.

Fue esta circunstancia la que motivó una segunda carta a Alfonso XIII, el 16 de febrero de 1920. El general tenía entonces 89 años y comenzaba recordándole al Rey que su padre, Alfonso XII , ya le había autorizado a dirigirse a él cuando considerara que las circunstancias nacionales revestían gravedad. Así consideraba él lo que sucedía ahora con Miláns del Bosch, a quien criticaba «su apasionamiento político». Es decir, que se saliera de sus funciones militares y aspirase a convertirse en un político más. Una actitud de la que culpaba precisamente a la incapacidad de los verdaderos políticos profesionales.

Una dictadura temporal

A raíz de esta situación, Primo de Rivera no dudó en recomendar al monarca que era necesario «apartar temporalmente, o mejor aún permanente, a estos hombres de toda función directiva», porque el Ejército «se ha salido del cauce de toda disciplina». Y luego no tuvo el más mínimo reparo en defender ante el Rey una especie de dictadura temporal, algo así como un tutelaje militar que debía durar dos años para concluir, tras depurar a estos elementos, en unas elecciones generales.

El general lo describió como «un gobierno de marcado carácter civil, pero apoyado en la fuerza militar que, sin variar el régimen constitucional, lo suspendiera totalmente por algún tiempo». Un régimen «formado por técnicos, bajo la presidencia de un hombre de entereza y carácter, que acometiera la obra de encauzar todo lo que está fuera del cauce, por medio de decretos que tuvieran fuerza de leyes».

«Lo que llama la atención de esta carta –aseguraba Tussel– es hasta qué punto acabaría por convertirse en una realidad tres años más tarde. Alfonso XIII no siguió los consejos del anciano general: hizo más bien lo contrario, manteniéndose en la constitucionalidad y liquidando el conflicto entre la autoridad civil y la militar en Barcelona por el procedimiento de situar a Miláns del Bosch como jefe de su Casa militar en Madrid. De esta forma, lo alejó de la capital catalana. En la difícil primera posguerra mundial hubo en España fuertes tentaciones dictatoriales, pero no fue Alfonso XIII, por tanto, ni el primero que las sintió ni quien las promovió».

Presiones sobre el Rey

La correspondencia del general con el Rey muestran, por lo tanto, que las presiones sobre él para que aceptara un golpe de características semejantes al que luego triunfó fueron frecuentes. Pero lo más probable es que el Rey desconociera la concreta conspiración posterior de Miguel Primo de Rivera . «Los testimonios de que participó en ella son escasos y endebles», añadía.

Cuando su tío murió en 1921, su sobrino, que por entonces era capitán general de Valencia, no dudó en dirigirse al presidente del Gobierno, Eduarco Dato, para proponerle la utilización de procedimientos más crásticos e ilegales con los que combatir anarquismo. Por ejemplo, mediante la aplicación de la Ley de Fugas que él mismo pondría en marcha dos años más tarde. «Comprendo que el instinto de defensa busque medios extralegales: una redada, un traslado, un intento de fuga y unos tiros comenzarán a resolver el problema», aseguró, justificando de esta forma el terrorismo de Estado. Tanto que muchos intelectuales y escritores atacaron esta inhumana medida, como es el caso de Ramón María del Valle-Inclán.

Cuando este se convirtió finalmente en dictador, Alfonso XIII convocó rápidamente a los embajadores británico y francés, a pesar de la popularidad del golpe de Estado, para comunicarles de inmediato que él no había tenido nada que ver. Con el galo, incluso, fue mucho más explícito: «Si yo soy en estos momentos un dictador, en realidad soy uno muy constitucional y demócrata».

Noticias relacionadas