Rafael del Cerro Malagón - VIVIR TOLEDO

Las enigmáticas «torres» del Alcázar en el siglo XIX

Las extrañas «torretas» de la fachada sur son vestigios supervivientes de la obra ejecutada en el siglo XVI: dos chimeneas que ascendían tras la caja de la gran escalera imperial donde se halla la capilla y los cuartos de mediodía

Las panorámicas de la ciudad de Toledo efectuadas desde el siglo XVI hasta hoy pueden justificar un amplio estudio sobre la evolución de los diferentes soportes utilizados a lo largo del tiempo para atrapar esta sorprendente vista urbana alzada sobre el río Tajo. La misma serie de vistas permite observar también los cambios habidos en la ciudad, reconociendo enclaves señeros como la Catedral, los puentes o edificaciones que surgen y desaparecen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el Artificio de Juanelo.

De todo el conjunto urbano de Toledo hemos elegido aquí la imagen reproducida del Alcázar durante un período aproximado de un siglo (1775-1867), y más concretamente, la fachada meridional trazada por Juan de Herrera, en el siglo XVI, que mira al paraje del Valle. En ella, durante ese período, en láminas y placas fotográficas, se constatan la presenta de unos estilizados elementos emergentes ─¿andamiajes? ¿restos edificados? ¿torres de comunicaciones?─ cuya identificación creemos definitiva y alejada de afirmaciones distintas y, a menudo, repetidas sin más evidencias.

Como antecedente necesario procede un repaso de los cambios que sufrió este palacio levantado para el emperador Carlos de la mano de Covarrubias, Villalpando, Herrera y otros renombrados maestros. En el XVII, al alejarse la Corte de Toledo, esta mansión real tendría un uso muy ocasional. Tan sólo se anotan el paso fugaz de dos reinas: Mariana de Austria (madre de Carlos II) entre 1677-1679 y su nuera, Mariana de Neoburgo, tras enviudar de Carlos II, entre 1701 y 1706. En noviembre de 1710, en el marco de la guerra de Sucesión, las tropas austracistas, al abandonar la ciudad, incendiaron el Alcázar que, durante décadas, quedaría maltrecho y sin recuperar ya su condición de morada real. En 1767, Ventura Rodríguez, dirigió su rehabilitación que se concluyó en 1775. En ese momento, el cardenal Lorenzana logró de Carlos III la cesión de este enclave para albergar la R eal Casa de la Caridad , institución creada para dar asilo y trabajo, en el arte de la seda, a una numerosa población que, sin recursos, vivía del limosneo callejero. Cuando en 1808 las tropas napoleónicas ocuparon Toledo esta institución quedó suprimida y, en 1810, en el transcurso de la guerra, un voraz incendio que duró tres jornadas arruinó de nuevo el edificio palaciego.

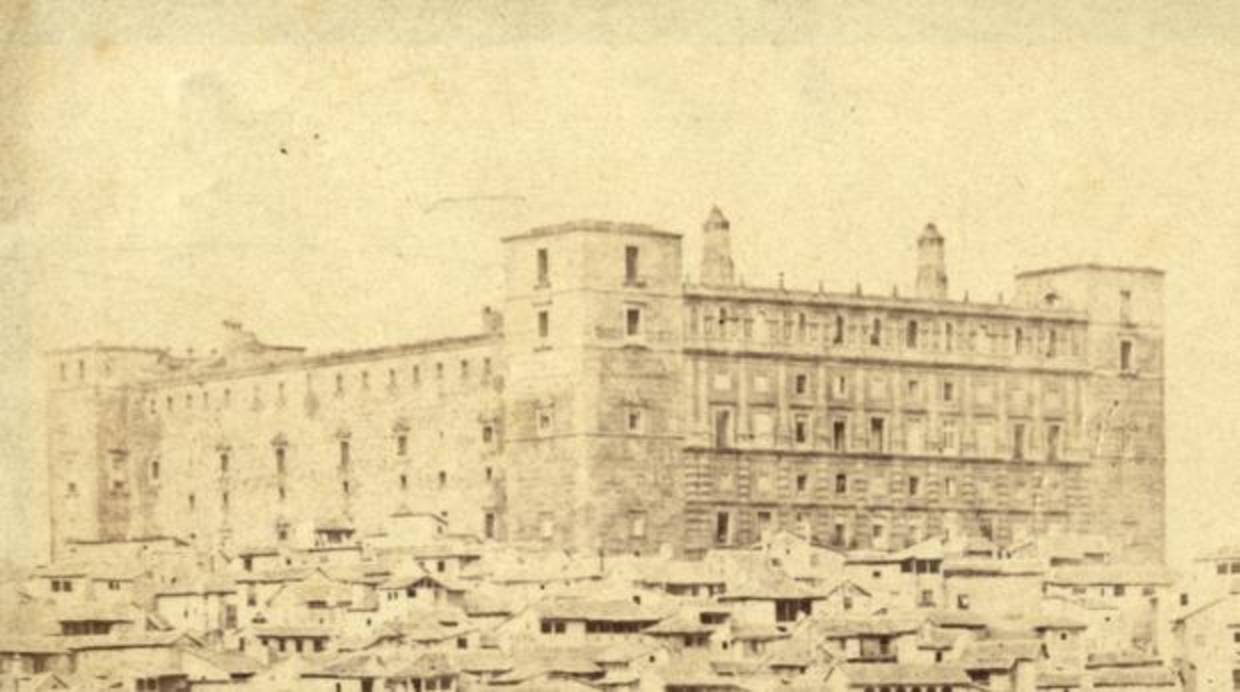

Desde aquel año, el Alcázar se convertiría en un esqueleto de piedra y ladrillo. Las cubiertas y entramados de madera se habían hundido. Las galerías del patio formaban un perímetro de estancias abiertas al cielo. Las hierbas crecían entre cascotes y escombros como avistaron los viajeros románticos que accedían al interior. Aunque, en 1846 llegaba a Toledo el deseado Colegio General Militar, una fuente de vida y economía para la ciudad (tema muy estudiado y difundido por el académico José Luis Isabel Sánchez), hubo que acomodarle en los hospitales de Tavera, de Santa Cruz y de Santiago de los Caballeros, además de la Fonda de la Caridad. El Alcázar quedaba excluido al carecer de techos y estar «ruinosa la poca parte habitable que tiene». En 1854 se intentó una fallida reparación que no pasó de limpiar los sótanos, quedando las estructuras superiores como huecas bambalinas. Habría que esperar a 1867 para que se iniciase su plena reconstrucción que se alargó hasta 1887, enlazándose con un desgraciado y casual incendio que, de nuevo, desmigó el antiguo palacio carolino.

Una descripción del Alcázar, fechada en 1848, en pleno abandono desde la francesada, puede leerse en el Álbum artístico de Toledo , de Manuel de Assas (1813-1880), ilustrado con litografías de Doroteo Bachiller . Aquí ambos autores aportan un pequeño dato al indicar que, en el torreón noroeste, «se alza actualmente un telégrafo, según se ve en nuestra lámina». Y es que ya, desde 1844, existía un aparato de transmisión óptica integrado en la línea que unía Madrid con Cádiz, planificada por Jose María Mathé y Aragua (1800-1875), coronel de Estado Mayor. Aquella estación era en realidad un ramal «sin salida» del eje andaluz, concluido en 1851, y que estuvo activo hasta 1857, al suplirse por la moderna red de telegrafía eléctrica. La decisión de situar en el Alcázar un aparato de comunicación se observa en la intención del Gobierno, recogida en el Real Decreto, de 1 de marzo de 1844, al habilitar líneas que uniesen Madrid con las capitales de provincia y las costas para «el afianzamiento del orden público». Señalemos que, en 1840, había acabado la Primera Guerra Carlista ─aún con vivas chispas por todo el territorio─, en 1843 se había declarado la mayoría de edad de Isabel II y ahora se trataba de crear una potente administración estatal. Así pues, hasta 1867, el antiguo palacio siguió siendo un edificio destruido, tan solo aplicado como soporte de un telégrafo óptico, de exclusivo uso gubernativo, que se retiraría hacia 1857.

Por otra parte, desde la tercera década de aquel siglo, era creciente el paso de viajeros por Toledo que, bajo la moda romántica, escribían, dibujaban o fotografiaban la ciudad y su maltrecho patrimonio. Citemos tan solo, como buenos ejemplos, el anónimo daguerrotipo (difundido públicamente por el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, en junio de 2017), la litografía del francés Guesdon (1808-1876) o las fotografías de Clifford (en torno a 1858), las del toledano Begue (antes de 1865) o las de Laurent (desde 1858) que captaron hermosas panorámicas y detalles del arruinado Alcázar.

Un denominador común de estos testimonios gráficos es que, sobre la fachada meridional, sobresalen las dos esbeltas estructuras que algunas opiniones siguen identificando como piezas de un telégrafo. Tan sólo, en la vista de Guesdon (fechada hacia 1855), además de ambas «torres», es posible distinguir, en el torreón noroeste, el aparato de telegrafía óptica de Mathé que, en 1848, ya dibujó Doroteo Bachiller.

¿Qué eran pues esos espigados elementos del Alcázar? Sencillamente dos chimeneas que recorrían las estancias principales, inmediatas a la escalera imperial, ya citadas en documentos del siglo XVI. Como más apoyo a esta observación existen dos testimonios gráficos del siglo XVIII, en una época en la que aún no había instalación telegráfica alguna, pues la primera la trazó Agustín de Betancourt (1758-1824), entre Madrid y Cádiz, sin rebasar Aranjuez en 1800 y sin pasar por Toledo.

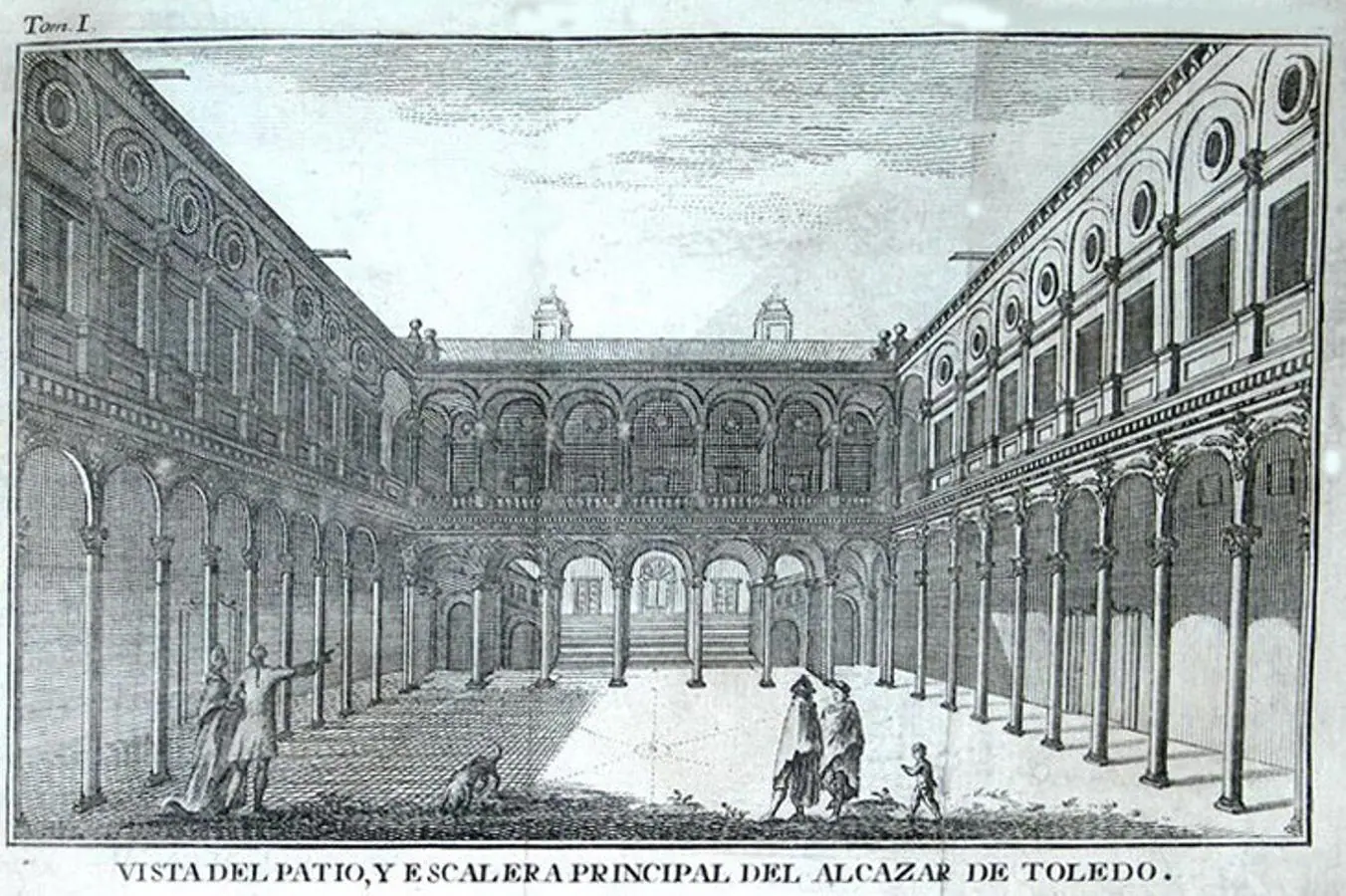

La mejor prueba es el grabado que aparece en el primer tomo del Viaje de España, de Antonio Ponz, publicado en 1787. Es una vista del interior del patio del Alcázar, entonces ocupado por la Casa de Caridad tras su rehabilitación por Ventura Rodríguez. Sobre la aún intacta cubierta de la escalera imperial, se recortan en el cielo dos chimeneas con un singular remate terminal, igual al perfil que aparece, por cierto, en una fotografía de Clifford tomada hacia 1858. En esta última imagen, en el torreón más inmediato a una de ellas, se percibe además la huella inclinada de un muro que había soportado anteriormente el tejado de esta fachada.

La segunda prueba gráfica que manifiesta la identificación de ambas estructuras como un elemento constructivo, sin ninguna vinculación con la telegrafía, se distingue en un aguafuerte editado a partir de un dibujo trazado por del inglés H. Swimburne, que publicó, en 1799, en Londres, con el título Picturesque tour through Spain . Aquí, el Alcázar, aun sin conocer la destrucción de 1810, muestra los tejados completos y las dos chimeneas sobresalientes sobre el costado meridional.

Con estas evidencias podemos afirmar que las extrañas «torretas» reproducidas entre 1787 y 1867 en dibujos, grabados y fotografías de la fachada sur del Alcázar son en realidad vestigios supervivientes de la obra ejecutada en el siglo XVI, en el reinado de Felipe II: dos chimeneas que ascendían tras la caja de la gran escalera imperial donde se halla la capilla y los cuartos de mediodía.

Noticias relacionadas