Geometría y geografía en «Paisaje cerca de Toledo», de Diego Rivera

«Escritores y pintores han apreciado los valores estéticos y emocionales de esos paisajes, confirmándolos como elementos patrimoniales»

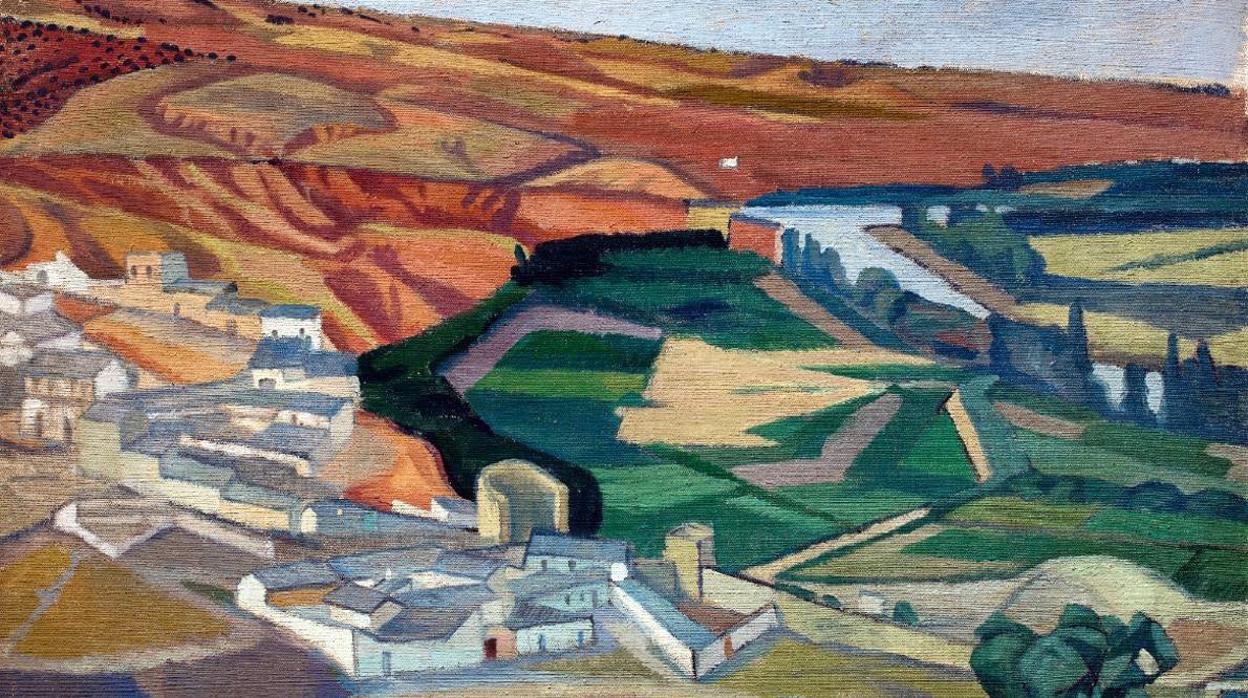

El cuadro del mexicano Diego Rivera , «Paisaje cerca de Toledo» , de 1913, procedente de la colección de D. Enrique Freyman, agregado cultural de la embajada de México en París, y sacado a publica subasta por la casa Sotheby's el 23 de noviembre de 2016 en Nueva York, es una prueba más de como grandes maestros de la pintura universal e intelectuales se han sentido atraídos por la calidad paisajística y monumental de Toledo y sus alrededores. Esto fue así desde que franceses e ingleses empezaron a difundir sus imágenes en la primera mitad del siglo XIX a través de publicaciones de viaje, asociándolas a una interpretación romántica, y desde que en la segunda mitad del mismo siglo, Manet, Degas y Cézanne empezaron a poner en valor la pintura del Greco por su peculiar lenguaje estético, su uso del color e interpretación de las formas. En el caso de Diego Rivera (1886-1957), el interés por El Greco procede del estudio directo de sus obras en el museo del Prado, desde su llegada a España en 1907, becado por el gobernador de Veracruz, y por la admiración que hacia él le trasmitió su amigo íntimo, Ángel Zárraga (1886-1946), pintor también mexicano y muy influido artísticamente por El Greco, que le acompañó en su primera visita a Toledo en 1911.

El interés por la obra del Greco y la ciudad le llevaron también a alquilar en el verano de 1912 una casa en el número 7 de la calle del Ángel , cerca de la Iglesia de Santo Tomé. Allí se instaló con su primera esposa, Angelina Beloff, pintora rusa que conoció en Bélgica a través de María Blanchard, amiga desde que empezó a trabajar en Madrid en el taller de Eduardo Chicharro (1873-1949). La identificación de Rivera con Toledo, según Ramon Favela, especialista en su etapa cubista, estuvo también influida por el recuerdo que la morfología y estructura de la ciudad le proporcionaba de su natal Guanajuato , de calles estrechas e irregulares adaptadas a la naturaleza de fondo de valle y de laderas de montañas en las que se encuentran numerosas minas de plata explotadas sistemáticamente desde la época del Virreinato de Nueva España. En cualquier caso, la estancia en Toledo y sus repetidas visitas, hasta 3 ocasiones más, son determinantes para entender la pintura de Diego Rivera, sobre todo en su etapa cubista, de 1912 a 1917.

La vista de este cuadro corresponde a la zona de Safont, en la Vega Alta , y sus elementos se siguen identificando desde el Miradero a pesar de su urbanización, con recursos pictóricos que reflejan una aproximación temprana al cubismo, pero también la herencia recibida de su formación académica en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de México. En aquellos años, siempre estuvo presente la preocupación por el color, la pureza de las líneas, la geometrización y el vigor plástico de las formas , así como el interés por las perspectivas lineal y área. En ese sentido, siempre aparece en su obra el recuerdo de sus maestros: Julio Ruelas (1870-1907) o el paisajista José María Velasco (1840-1912) y, sobre todo, las enseñanzas recibidas a través del manual escrito por Eugenio Landesio (1810-1879): «Cimientos del artista, dibujante y pintor: compendio de perspectiva lineal y aérea, sombra, espejos y refracción con las nociones necesarias de geometría» . México, Tipografía de M. Murgía, 1866.

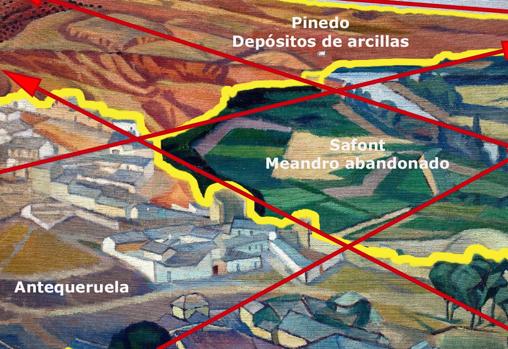

Todos aquellos valores se vieron reforzados al conocer la obra del Greco y la ciudad de Toledo, especialmente a la hora de representar el paisaje. De acuerdo con esos principios, la geometría preside las formas en «Paisaje cerca de Toledo» y las técnicas de la perspectiva lineal y atmosférica, su composición . Mediante ejes lineales que fugan hacia el fondo y la acentuada gradación de colores se consigue una enorme sensación de profundidad. A su vez, la geometrización del relieve, de los campos de cultivo y de las construcciones, con una sinfonía de rectángulos, triángulos y polígonos irregulares, acentúa la tercera dimensión. Por su parte, esa misma geometría de las formas y la gradación de tonos cromáticos facilitan la identificación de las tres unidades de paisaje geográfico que se reconocen en la obra y que contribuyen a la belleza del conjunto. Cada una de ellas corresponde a un plano pictórico y a una gama de colores.

En el primer plano , tonos grises y azules, colores fríos, pues, destacan el borde urbano de la ciudad: la Antequeruela y las Covachuelas, con parte de muralla, la torre Albarrana de la Almofala y la Puerta Nueva. Un grupo de árboles en el extremo inferior derecho del cuadro, muy geométrico, atrae la vista del espectador y sirve de arranque a una diagonal por la línea de muralla y las viviendas de las Covachuelas, proporcionando profundidad al escenario y al conjunto. En un segundo plano , bajo el dominio de los tonos verdes y la cinta azul del río, se extienden las tierras cultivadas, la segunda unidad geográfica y de paisaje, los campos de Safont , sobre un meandro abandonado del Tajo desde la desaparición de la antigua isla de Antolínez a finales del siglo XVIII. Colmatado el brazo del río más próximo a la ciudad, sus tierras son de las mejores de Toledo para la agricultura, todavía con huertas próximas al casco histórico hasta los años 1980. El valor agrícola de la zona justificó en 1829 la construcción de una presa y una galería subterránea para el riego de la Vega Baja, siendo corregidor Antonio María Navarro, por eso conocida como presa del Corregidor, y luego de Safont, como todo su entorno, una vez comprado el complejo hidráulico y sus tierras próximas por José Safont, uno de los grandes inversores de la época gracias a la Desamortización. En el XX, los molinos de harina junto a la presa fueron transformados en «fábrica de luz», visible en el cuadro.

Por último, en el plano del fondo aparece la tercera unidad de paisaje, la zona de Pinedo, compuesta por potentes depósitos de arcillas rojas en estratos horizontales que corresponden a antiguos niveles cuaternarios de terrazas fluviales. Se diferencia cromáticamente del resto de la obra por su gama cálida, ocres y rojos, en contraste con los verdes de los cultivos y de la vegetación de ribera a modo de bosque galería. En las pendientes, la erosión pluvial excava cárcavas y dibuja un típico paisaje de «bad lands», tan característico de la orilla derecha del río y tan diferente del frente de falla del macizo cristalino de Toledo en su orilla izquierda. Sobre los niveles altos de los potentes depósitos arcillosos, algunas manchas de tonos verdosos sugieren los tradicionales aprovechamientos cerealísticos y olivareros de esas tierras.

Por otro lado, si se presta atención a la composición, se apreciarán las diagonales que dirigen su estructura , entre ellas la que sigue el contacto de las arcillas con las superficies verdes próximas al río y se prolonga hacia la izquierda por las Covachuelas, subrayada por la geometrización del caserío. En definitiva, todo contribuye a un modelado del paisaje propio del cubismo , pero con una variedad y contraste de colores que llevan también a relacionarlo con el «cubismo órfico», que investiga las relaciones entre forma y color, con Robert Delaunay (1885-1945) como uno de sus principales representantes. No obstante, este cuadro fue pintado en 1913, el mismo año en el que el poeta Guillaume Apollinaire acuñó la denominación de «cubismo órfico», y antes de que Diego Rivera conociera al matrimonio Delaunay, Robert y Sonia, en Fuenterrabía, al año siguiente, en 1914. De este modo, el cubismo o proto-cubismo del pintor mexicano en su «Paisaje cerca de Toledo» habría que buscarlo más en su propia evolución desde la Academia de Bellas Artes de San Carlos y en su interpretación personal del paisaje toledano. La luz de Toledo, también muy parecida a la de Guanajuato , de gran intensidad bajo una atmósfera transparente que acentúa los claroscuros, potencia los contrastes cromáticos de las tres unidades de paisaje vistas. Por otra parte, en esta obra, como en otras muchas de él, todo lo dicho manifiesta influencias y coincidencias del Greco, al que tanto admiró Diego Rivera, al menos en el tratamiento de la luz, el color y las formas, como también se podrían encontrar semejanzas con Ignacio Zuloaga (1870-1945).

En cualquier caso, este «Paisaje cerca de Toledo» de Diego Rivera nos coloca ante un escenario de gran calidad estética y de enorme valor cultural , reconocible en la actualidad, pero intensamente transformado por la urbanización, y que, c omo tantos otros paisajes de la ciudad, debería de haber sido merecedor de mayor atención y protección . No hay que olvidar que Toledo recibió su calificación como «Ciudad Patrimonio de la Humanidad» y «Ciudad de Valor Universal Excepcional» por la UNESCO también por sus paisajes. Además, mucho antes de ese reconocimiento, escritores y pintores han apreciado los valores estéticos y emocionales de esos paisajes, confirmándolos como elementos patrimoniales, merecedores de protección y portadores de sentimientos identitarios. La Convención del Paisaje Europeo de 2000 y la Convención del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de 1992 añaden soporte internacional para su protección y justificación para la adaptación de la legislación nacional y autonómica de Castilla-La Mancha a sus recomendaciones. El paisaje como bien jurídico expresamente protegido está ausente en el articulado de la Ley 4/2013, de 16 de mayo , de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, y la región sigue careciendo de una ley de protección, tratamiento y gestión del paisaje, bien integrada con la ordenación del territorio, como la Comunidad Valenciana desde 2004, o de manera específica, Cataluña desde 2005.

Noticias relacionadas