La epidemia que asoló Toledo en 1598

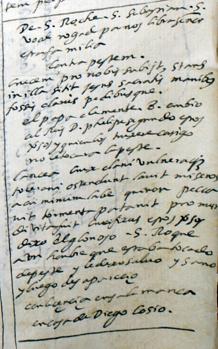

La crónica en forma de diario de este episodio de peste fue narrado por Juan de Arcayos, capellán de la Catedral Primada

Última hora del coronavirus

Las historias de las ciudades colocan periódicamente a sus protagonistas «ante la peste ». Toledo durante el Antiguo Régimen no es una excepción. En una visión en tiempo larguísimo, que lleva a la urbe de ser pujante sede regia a modesta provinciana, las coyunturas de crisis han estado marcadas por las epidemias, las «grandes ofensivas de la muerte». Particularmente crítica en esta evolución es la década de los noventa del siglo XVI, cuando el reinado de un anciano y gotoso Felipe II caminaba hacia su ocaso.

La etiqueta de ciudad en crisis fue ganando significado en estos años de fin de siglo, condicionada por las malas cosechas, el hambre y las enfermedades episódicas contra las que caben pocos remedios. Las pérdidas demográficas sostenidas (de la ciudad desaparecen cerca de 2.000 hogares entre 1591 y 1597) se verían agravadas por la entrada en escena de la llamada «peste atlántica». Partiendo del Cantábrico, la peste asoló Castilla entre 1598 y 1602, siendo más virulenta en el norte y el oeste peninsular. Historiadores como Bennassar y Pérez Moreda subrayaron su intensidad, con una mortalidad media superior al 60%, así como sus nefastas consecuencias para el desarrollo económico y el equilibrio social de los vecindarios.

Un testigo excepcional de esta crisis de mortalidad fue el capellán del coro de la catedral de Toledo Juan de Arcayos que, a modo de gacetillero o periodista avant la lettre, redactó un diario minucioso de estos años de vida en Toledo, que se conserva actualmente en el Archivo de la Catedral Primada. Su relato coincide a grandes rasgos con la evolución de los funestos acontecimientos.

Los antecedentes se adivinaban ya en 1593 cuando a la sequía de la primavera siguió la propagación de un pernicioso catarro («romadizo») en el mes de agosto. Arcayos apuntaba que mucha gente en Madrid y Toledo sufrió la enfermedad, aunque «no fue de muerte». Como es habitual, dentro de su levedad la infancia y los ancianos serían los más vulnerables. Escribe Arcayos que su padre se contagió y el catarro le tuvo al borde de la muerte, como señala el 3 de septiembre: «cayó mi padre malo, que le dio perlesía y modorra fría, y estuvo malo y muy al cabo hasta el seteno, que estava ya desauciado de los médicos. Sangráronle y echáronle ventosas y rescibió los sacramentos». El catarro agravaría la perlesía (o apoplejía) del anciano en noviembre del año siguiente. Es claro que la incidencia de estas enfermedades infecciosas previas a la propagación de la «peste atlántica», unida a la mala alimentación, fueron factores que aumentarían la letalidad de una gran peste al acecho.

Primeros síntomas

Para 1597 se dejaron sentir los primeros síntomas de una enfermedad desconocida que venía de los puertos de Castilla. En poco tiempo, las gentes por las calles rematarían muchas de sus conversaciones con un «Líbrete Dios de la enfermedad que baja de Castilla y de hambre que sube del Andalucía», como recuerda en su novela picaresca Mateo Alemán . Arcayos fue testigo del alboroto que causó la llegada a Toledo del capellán real Tomás de Liermo un sábado 28 de junio de 1597, pues se sospechaba que procedía de Santander, lugar claramente apestado entonces: «Este día vino de su tierra, que es la Montaña, el liçençiado Lielmo, capellán de los Reyes Nuevos de Toledo. Y díjose aver en el lugar donde venía peste, y por esta razón estaba esta çibdad con guardas en las puertas. Este día en la noche las justicias ecclesiástica y seglar echaron desta cibdad al dicho liçenciado y a los que venían con él y a su hato, por que no pegasen la peste». A pesar de certificar que venía de Burgos y que «venía bueno», las autoridades le mandaron recluir por quince días en un cigarral en la periferia urbana. La importancia de las murallas y puertas para crear un cinturón sanitario fue fundamental.

La peste atlántica estallaría en 1598 y obligaría a clausurar la ciudad. Juan de Arcayos nos informa de que la infección golpeó con especial virulencia La Puebla de Montalbán , convirtiéndose así el núcleo comarcal de la epidemia a controlar desde Toledo: «En este año, desde el mes de mayo pasado, de mediado, se empezó a guardar esta cibdad con gran seguridad del mal de la peste que estaba y está en la villa de La Puebla de Montalbán, adonde ha muerto y muere mucho número de personas. Y de tal suerte se guardó, que a ninguna persona, aunque fuese grande, se dejó entrar en esta çibdad sin averiguar primero muy bien del lugar donde venían. Y a los principios del mes de junio se cerró la Puerta del Cambrón para que no entrase nadie por ella. Y la Puerta Nueva de antes estaba cerrada, las puentes y Puerta de Bisagra. Hubo siempre caballeros y regidores y jurados. Y a todos los vecinos desta çibdad que querían salir al campo, así hombres como mujeres, les daban a la puerta una póliza para que por ella pudiesen entrar, puesto en ella el día que salió. Las varcas y varcos se barrenaron y en el camino de Lázaro Buey se pusieron guardas para ver la gente que venía. Y junto a Santa Susana se hiço una cárcel para los que venían de lugar contagioso para que no pudiesen entrar en esta çibdad. Y a la Puerta de Sant Lázaro se hiço una pared de dos tapias en alto, con su puerta, y allí con sus guardas». Certificados de movilidad, cédulas de sanidad y control de entradas y salidas condicionarían por semanas la cotidianidad de los toledanos. Como se ve, el ayuntamiento trató de garantizar los abastos y creó espacios de seguridad similares a nuestros actuales hospitales de campaña donde poder guardar cuarentenas obligatorias.

En un mundo donde los límites de lo sagrado y lo profano se difuminaban, entre los auxilios no faltarían las rogativas y procesiones pro salute. El 26 de julio de 1598, San Sebastián saldría de su humilde parroquia hasta la fastuosa catedral, haciendo honor a su fama de aplacador de epidemias. Así lo narra el capellán Arcayos: «Salió procesión de la iglesia parroquial mozárabe de San Sebastián con el dicho santo, después de haber dicho en la dicha iglesia nueve misas en nueve días por la peste. La cual procesión se hizo con ayuda de personas particulares. Y fueron a la iglesia mayor a haçer estaçión, y tornaron a la dicha iglesia de San Sebastián, donde ubo su misa.» Por entonces también cobró fama una oración atribuida a San Roque que el papa Clemente VIII envió al propio monarca Felipe II y que se creía que tenía el poder de sanar a los «tocados de peste» y proteger a sus familias. Sebastián, Roque y Blas sería el trío de santos a cuya intercesión se encomendarían los toledanos en esos fatídicos tiempos.

En el conjunto de grandes centros urbanos castellanos, Toledo sorteó la «peste atlántica» con notable éxito, y además, a lo largo del siglo XVII se vería al margen de los focos de apestados que brotaron por toda la península, en especial a causa de los picos de la denominada «peste mediterránea» (1647-1659). La eficacia de las medidas preventivas del ayuntamiento y del resto de las instituciones de la ciudad tuvieron mucho que ver en la contención y preservación de la salud de los toledanos. Para la década de 1640, cuando la Monarquía Hispánica zozobraba, esta vez principalmente a causa de la guerra, la población de Toledo iniciaría un tímido despegue que dejaría atrás definitivamente el recuerdo de la peste.

Noticias relacionadas