VIVIR TOLEDO

El cambio de piel de las calles. Primeros adoquinados

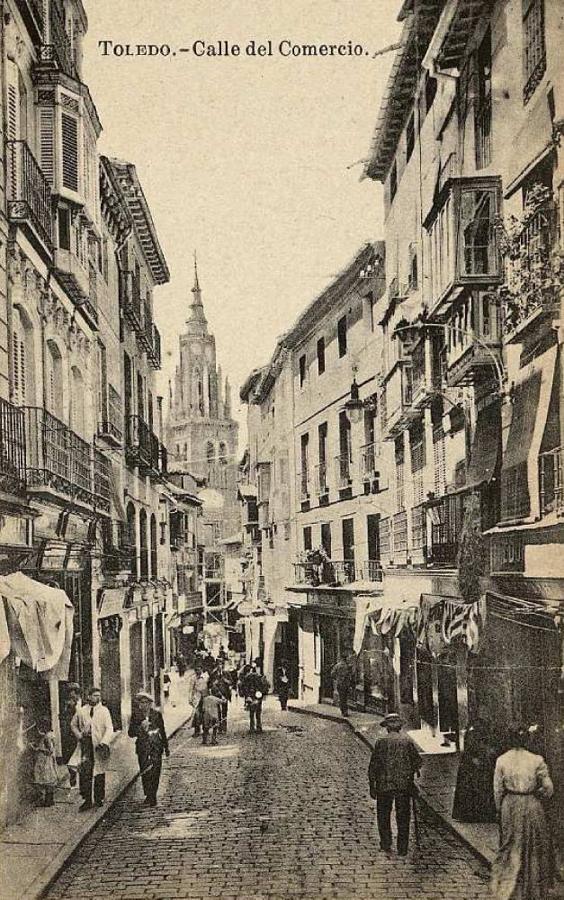

En Toledo, se inició en marzo de 1908 y, como parecía natural, en la calle del Comercio. Lo impulsó el alcalde maurista José Benegas Camacho en su tercer mandato

Un rasgo común de potentes culturas para la gestión política y económica del territorio es el interés puesto en cuidar la trama urbana y las vías de comunicación. De la Hispania romana quedan vestigios de sus geométricas urbs frente al espacio medieval de poblaciones de crispada topografía, como es el caso de Toledo . A partir del siglo XVI, el desarrollo de las ciudades crearía un rico acervo arquitectónico con auténticos «pies de barro». A finales del XIX, en la capital de España, aún pervivían los suelos de guijarros en sus barrios, siendo de tierra apisonada ejes tan selectos como la calle de Alcalá o el Paseo del Prado. Aunque en Madrid se aplicaron tempranos y débiles alquitranados, el trazado de la Gran Vía (1910) ayudó a generalizar el uso de adoquines por el resto de la ciudad hasta que fueron alfombrados con capas de asfalto medio siglo después.

En un anterior artículo (14/02/2021) dijimos que, en Toledo , desde mediados del XIX, las calles más céntricas, empedradas de antiguos y crueles guijarros, se mejoraron con aceras a base de losas de granito. Aquellos trabajos los ejecutaban empedradores, oficio ya recogido en antiguas ordenanzas de la ciudad del siglo XV, mientras que, en enero de 1881, una gacetilla de El Nuevo Ateneo notificaba que aquella artesanal labor se resolvía en Filadelfia con una máquina, como una «locomotora pequeña», incrustando perfecta y rápidamente los bloques de piedra con un martinete. Todo un lejano sueño.

En Toledo, el cambio de piel con el nuevo adoquinado se inició en marzo de 1908 y, como parecía natural, en la calle del Comercio. Lo impulsó el alcalde maurista José Benegas Camacho en su tercer mandato (1907-1909). Las obras principiaron desde las Cuatro Calles hacia Solarejo. En mayo prosiguió otro tramo, estando acabado casi todo en verano. Por entonces, ya se veían suspendidas varias tareas municipales –caminos, arbolado y alcantarillado entre otras- al haberse agotado su capítulo presupuestario. Los fondos, por propia decisión del alcalde, se habían ido al arreglo de la calle del Comercio, en principio estimado en tan solo 460 pesetas. El 19 de noviembre, en una agitada sesión y por tres votos, Benegas no fue reprobado ante la moción elevada por los ediles republicanos, pues aquello fue un cambio de partidas sin ser aprobado en un pleno y ahora, tasada la obra, se sabía que el coste real había sido de 10.000 pts.

En 1912, siendo alcalde Félix Ledesma Navarro , en Zocodover, solamente se adoquinó -al precio de 11 pts. el metro cuadrado- el entorno del paseo central, llevándose los guijarros retirados a la calle del Carmen y a otras vías. Aquellas tareas daban trabajo semanal a dieciocho obreros. En abril, tras la Semana Santa, se planeó reformar Hombre de Palo con un gasto aprobado de 5.080 pts. En 1913 se proyectaron las obras de la calle de la Sillería y de la plaza de San Agustín; esta última se concluiría en 1929. En 1915, se destinaban 1.890 pts. para el arreglo de Barrio Rey. En diciembre de aquel año, El Eco Toledano criticaba la previsión, para 1916, de tan solo dos céntricas vías, «sin necesidad imperiosa», cuando la mayoría lo requerían igualmente, pero en éstas, casualmente, no tenían «asentados sus reales algún edil». Entre 1916 y 1918 se aprobaron los fondos para acicalar las calles de Martín Gamero (2.500 pts.) y de Santo Tomé (7.000 pts.), cuya obra se inició en 1919, completándose del todo en 1924.

Sin embargo, quedaba sin ser renovado el epicentro de Zocodover que mantenía la planta de 1864. Es decir, la parte peatonal, dotada de árboles y bancos, llegaba hasta los soportales del Arco de la Sangre, de manera que, para subir desde la calle de las Armas hacia el Alcázar, el tránsito rodado debía bordear tres orillas del paseo. En 1917, el entonces concejal, Luis Mateo Moreno proponía un nuevo basalto [adoquinado] o asfaltado en «la parte enarenada», moción inmediatamente reprobada por Rafael González-Alegre, pues se perdía el «carácter típico» de la plaza. Un texto sin firma en El Castellano aludía al daño que recibiría un lugar pisado por Cervantes, para concluir con un grito: «Arénenlo, apisónenlo. Es más económico, más agradable y ¡más toledano!»

La jubilación del «típico empedrado» fue criticada por los amantes de un Toledo inmaterial y romántico, ya fuesen vecinos o fortuitos visitantes. Saltaba a la vista que el adoquinado daba un nuevo cariz a las calles más representativas, incluyendo la de Santo Tomé, la entrada turística hacia la Judería y el Museo del Greco, abierto en 1911. En varias se realzaron las aceras con imbornales y bordillos que definían perfectamente la calzada destinada a los carruajes y a los, cada vez, más visibles automóviles sujetos a estrictas normas de circulación. Por ejemplo, en 1923, se fijó un circuito de sentido único desde Zocodover hasta la plaza del Ayuntamiento, volviendo por Nuncio Viejo, Jardines, Plata, Belén y Comercio a Zocodover. En 1924, la calle de Hombre de Palo se dejó de doble dirección con timbres en sus extremos -a modo de semáforo sonoro- para facilitar el paso alternativo en ambos sentidos. En 1928, un bando del alcalde Gregorio Ledesma y Navarro devolvió la marcha única desde Nuncio Viejo hacia Cuatro Calles.

El cambio de los aviesos guijarros por adoquines siguió por el núcleo central con dispares plazos desde su aprobación hasta la ejecución. Las reformas discurrieron por Martín Gamero (1917), Tornerías (1919), Belén y Plata en 1920. En 1923 se asignaban 5.000 pts. para Cardenal Lorenzana. Entre 1926 y 1932, entre otras calles, llegó el turno a las de Santa Fe, Cadenas, Núñez de Arce y San Nicolás. Extramuros, con cemento y grava, se repararon los accesos a la Estación y al Colegio de Huérfanos María Cristina.

Hasta mediados del XX, salvo el cogollo central de la ciudad, la mayoría de calles y plazas seguían empedradas -con aceras las más importantes- y muchos espacios de descarnada tierra. Aún los viejos colectores conducían las aguas residuales hacia el río por varios puntos a la vez. Fuera del recinto histórico, los vecinos que no vivían en los márgenes de las carreteras (como el Paseo de la Rosa), carecían de pavimento, caso de las Covachuelas, San Antón, Solanilla, San Martín y Santa Bárbara. Incluso, en 1955, la nueva barriada de Palomarejos nacía con calles sin firme alguno. A partir de 1959, el Ayuntamiento iniciaría un plan para ampliar el abastecimiento de aguas, el alcantarillado y la pavimentación a través de la empresa constructora de Mariano Martínez Herranz . Gracias al legado fotográfico de su familia se pueden ver parte de aquellos trabajos, en más de trescientas de fotografías disponibles en la web del Archivo Municipal de Toledo que, como se indica son «inusuales y, por eso, si cabe más valiosas».

Noticias relacionadas