La herencia económica de Rajoy a Sánchez en el Gobierno

España cuenta con más PIB y brío en el exterior pero su deuda pública, la moderación salarial y el aún elevado paro aparecen como amenazas

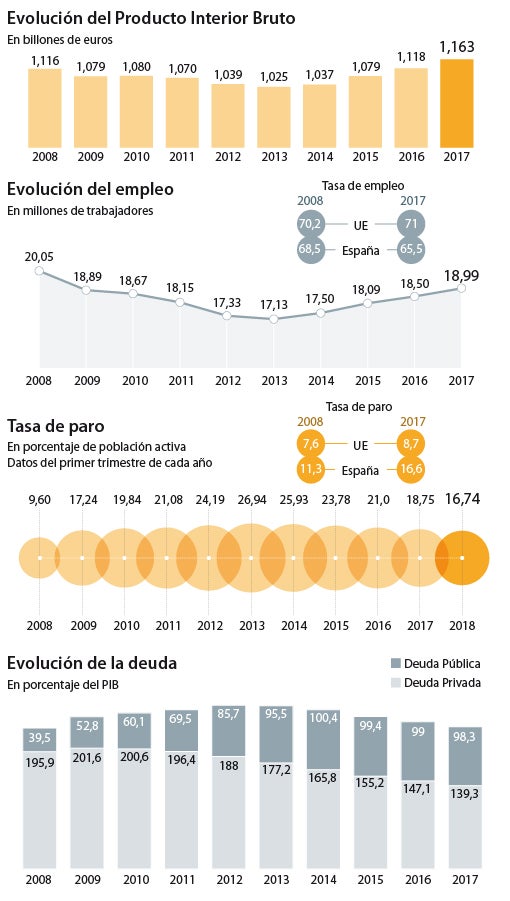

Los Presupuestos Generales de 2018 entrarán en vigor el próximo martes huérfanos de Gobierno, como legado póstumo de la herencia económica que deja el Ejecutivo de Rajoy al de Sánchez. Tras vivir la tramitación más imbricada de la democracia, la hoja de ruta de las cuentas públicas para este año simboliza así la entrega definitiva de las riendas económicas al nuevo Gobierno , que incluye una actividad que ha cambiado considerablemente desde finales de 2011. Después de 35 trimestres para recuperar su nivel , al mirarse al espejo, el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido ahora a una altura superior a la que tenía antes de la crisis y mantiene una velocidad de crucero que dobla a la de la Eurozona. El Banco de España constató hace escasos días que el PIB repuntó un 0,7% en el segundo trimestre, frente al 0,3% que creció la Eurozona en el anterior periodo.

Noticias relacionadas

Como coinciden la mayor parte de los organismos, la economía crecerá este año a ritmos cercanos al 3% y se mantendrá el próximo trienio por encima del 2%. Cuando estalló la crisis del euro en 2011 y comenzó la legislatura de Rajoy la situación era muy diferente: España se zambullía en una recesión ante el temor a una ruptura de la moneda única en lo que le llevaría a tres años de destrucción de empleo y actividad hasta tener un 27% de paro en 2013.

Empleo al alza

Ahora el panorama es distinto y España recoge una inercia positiva en creación de empleo y actividad: de 2013 a 2017 ha creado 1,65 millones de puestos de trabajo . España se encuentra ahora a medio camino de recuperar los tres millones de puestos de trabajo destruidos durante la crisis. El paro ha bajado a su media histórica desde 1980, el 16,7%, pero aún supone el doble que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Es decir, España produce más que en 2008 con un millón y medio menos de empleados. La economía ha vuelto incluso a tener una brecha positiva entre el PIB potencial y el real, algo que no ocurría desde 2008 y que desde 1999 no tenía un rumbo al alza, como ahora.

El capítulo que acumula luces y amenazas sombrías en el horizonte es el de la composición de la economía que ha resurgido . La actividad ahora depende menos de sectores que estallaron en la crisis como el inmobiliario o el financiero, cuenta con un mayor músculo de las exportaciones y tiene empresas más saneadas, pero al mismo tiempo arroja una composición menor de los salarios y un paro aún elevado.

La construcción ha reducido su empuje en 57.000 millones frente al máximo precrisis. De r epresentar un 10% del PIB en 2008, nueve años después supone un 5 %. El otro pilar de la crisis, los servicios financieros, han menguado en 16.000 millones desde su máximo nivel de 2008: de suponer el 5% del PIB al 3,6% de 2017. Ello se explica por la reestructuración del sector llevada a cabo.

Crecimiento saneado

A cambio, España ha ganado peso en exportaciones –unos 75.000 millones más en el PIB– y en servicios no financieros , con 64.000 millones de incremento frente a 2008. Las ventas al exterior de bienes y servicios marcan récord y ya suponen el 34,1% del PIB, frente al 25% en el que estaban en 2008. Esta recuperación de la competitividad también se ha reflejado en un hecho inédito que destacó hace unos días el «think tank» Europe G: por primera vez en la historia, España ha salido de una crisis sin generar déficits con el exterior e incluso financiando al resto del mundo. Nuestro país lleva cinco años, desde 2012, alcanzando superávit exterior. Algo que no había ocurrido en medio siglo, de acuerdo a las estadísticas de la UE que arrancan en 1960. Solo entre 1971 y 1973 España logró excedente con el exterior, que el año pasado fue de casi un 2% del PIB.

Donde aún debe llegar la recuperación es al bolsillo . El consumo de los hogares aún está 28.000 millones por debajo de su nivel precrisis por el letargo de los salarios. El peso de los salarios en el PIB de España, por ambos factores, es del 47,3%, frente al 50% de 2008 y su nivel más bajo desde los ochenta. La remuneración de los asalariados aún está a 9.500 millones de su nivel precrisis, cuando marcó 559.777 millones. El pacto para subir los sueldos entre un 2% y un 3% entre agentes sociales, junto al 1,95% de alza que aprueban los Presupuestos para los empleados públicos este año, despertarán las nóminas este año, tras llevar desde 2015 perdiendo poder adquisitivo. El año pasado la retribución media por asalariado solo creció un 0,14%, frente al 2% que subió el IPC.

El Banco de España ha alertado de que el aumento de los beneficios empresariales no se está trasladando a las nóminas de los trabajadores. En ello también repercute la calidad del empleo: el mercado laboral es capaz de crear trabajos con brío, pero lidera la temporalidad de Europa, con tasas del entorno del 30%, y cuenta aún con 3,7 millones de parados, casi dos millones más que antes de la crisis.

Otro gran riesgo en el horizonte es cuadrar las cuentas. El Gobierno debe tratar de equilibrar la reducción del déficit, que este año debe ajustarse en 10.000 millones de euros al 2,2% del PIB, con el crecimiento de la actividad. Sobre la mesa está la idea de elevar los impuestos en 6.500 millones de euros, sobre todo a empresas, pero algunos como la subida a los carburantes –de 600 millones en un año para gravar más el diésel e igualarlo poco a poco con la gasolina– afectan a clases medias.

El mayor gasto comprometido, por el alza de las pensiones del 1,6% y demás guiños que incluyen las cuentas y planea el Ejecutivo, hacen peligrar esta senda. Pese a la reducción del déficit desde el 9% de 2011 al 3,1% del PIB de 2017, la deuda pública ha aumentado en casi 400.000 millones desde 2012 hasta alcanzar el mareante récord de 1,14 billones de euros, un 98% del PIB q ue debe ir bajando los próximos años con rapidez. De lo contrario, España se encontrará expuesta con seriedad en la siguiente crisis.