Opinión

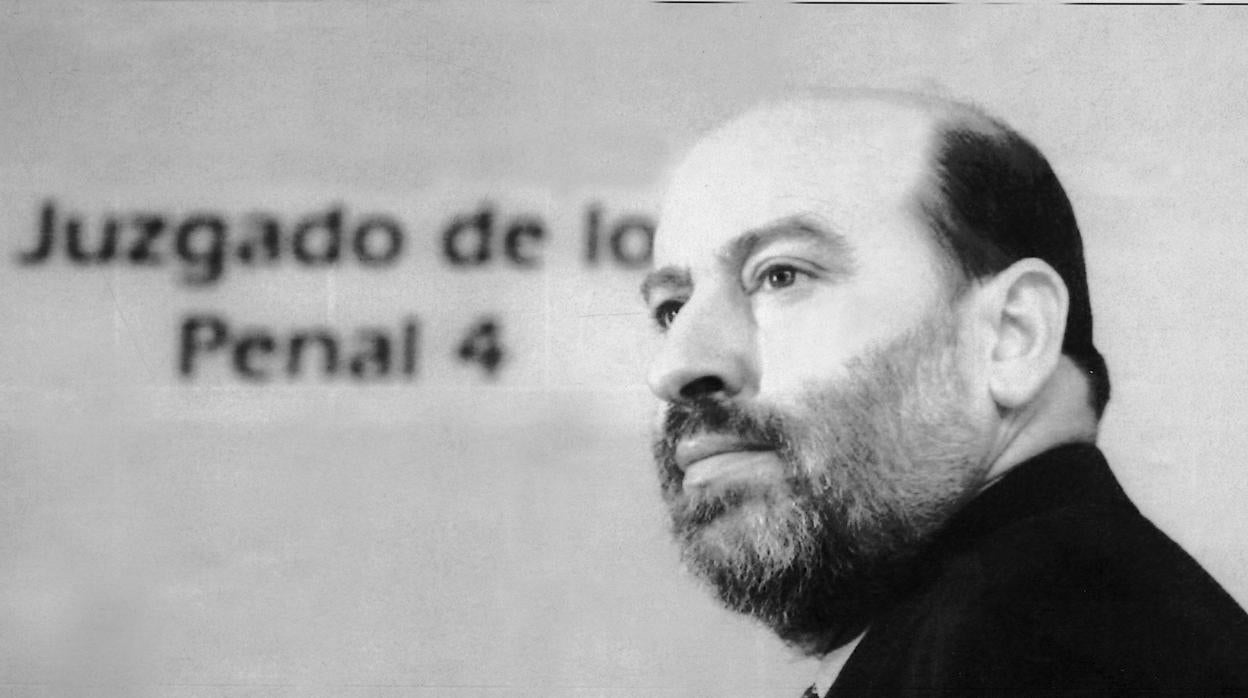

«La Torre Sur», por José Antonio Gómez Marín

«Comparado con los tiburones que le sucedieron, Guerra fue un desahogado aprendiz de corredor»

Se contaba en su día que Juan Guerra recibía a las más altas autoridades en el despacho que su hermano el vicepresidente tenía en la sevillana Torre Sur, y que lo hacía sentado en aquella mesa oficial. Sólo más tarde se dignaba invitarlas al tresillo donde solía obsequiarlas con el célebre «cafelito» antes de escuchar su pretensión. ¿Realidad, fantasía? Es evidente que esa ocupación ilegal del despacho comprometía a su hermano por su incomprensible anuencia, y digo «incomprensible» porque éste ha atravesado su larga ejecutoria política sin perder su discreción, y porque –más allá de la evidente irregularidad que supuso su tolerancia con el hermano pícaro y la inocultable financiación ilegal del partido– el vicepresidente parece no haber sucumbido, como tantos otros, a la tentación nefanda.

Pero sería injusto también atribuir la corrupción incipiente al anfitrión de aquella garduña, pues sus turbios manejos no hubieran sido posibles sin el concurso masivo de los sectores más granados de las «fuerzas vivas». Fueron tantos los que acudieron a aquel despacho que, para burlar la curiosidad judicial, hubo que quemar unos registros de entrada que, de conservarse, ofrecerían hoy el auténtico rostro colectivo de la corrupción. ¡Lástima!

No fueron una ni dos las ocasiones en que pude escuchar a cualificados personajes justificar la «mediación» de Juan Guerra como un mal relativo pero necesario, dada la rémora burocrática que obstruía, según ellos, la buena marcha de los negocios, razón por la que el «tráfico de influencias» –entonces desconocido por el Código Penal— resultaba un recurso indispensable en la actividad económica. Juan Guerra, por lo demás, no extorsionaba a ningún pretendiente, limitándose a exigir –y sólo en el caso de que su gestión resultara positiva– cierta coima que se suponía destinada a las arcas del partido.

Su actividad no fue, pues, más que una suerte de «artesanía» del agio, no el «arte» ni la «industria» de las corrupciones que terminarían por convertirse en un mal «transversal» y me temo que también «sostenible». Poco después, en efecto, el llamado «caso Doñana», que implicaba la influencia González, supondría ya un montaje más sofisticado que el propio partido, con el concurso de alguna Caja provincial, se encargaría de liquidar sin pérdidas muchos años más tarde.

La realidad es que entonces no éramos capaces de imaginar el vuelo que acabaría alzando esa ingeniería del agiotaje –hijuela amable de la extorsión partidista– que brega en los despachos políticos y anida en los paraísos fiscales. Hoy vemos como si nada a un consorcio municipal explotar una inexistente planta de tratamiento de basuras limitándose a enterrarlas y a embolsarse su millonario presupuesto. Decididamente, Juan Guerra, comparado con los tiburones que le sucedieron, no fue más que un desahogado aprendiz de corredor.

Noticias relacionadas