artes&letras castilla-la mancha

Un lugar escrito en la memoria

«Lugar al sol» de Valentín Arteaga «forma parte de su memoria más profunda», donde el autor se recrea deslizándose «por las cuestas abajo de los recuerdos de nuestra infancia»

Valentín Arteaga, que ya ha dejado escrita una amplia obra poética en la que sobresalen títulos como Las barcas de la memoria, …Y aún no había raíces, Inutilidad del crepúsculo y Oficio en mi menor, viene desarrollando en los últimos años, tal vez propiciada por su exilio temporal en la ciudad de Roma, una fecunda e intensa labor articulística que ha sido recopilada en libros como El viento y las alas, ¡Un poquillo de luz, por el amor de Dios! o Los peldaños de la luz, que han sido publicados, al igual que los ahora recogidos en este volumen, en «El periódico del Común de La Mancha», de Tomelloso.

A Ediciones Soubriet corresponde el mérito editorial de haber dado a la luz tanto esta obra como las tres anteriormente citadas, gracias a las cuales la palabra de Valentín Arteaga sigue haciéndose presente entre nosotros a pesar del alejamiento al que las obligaciones de su cargo, como General de la Orden de los clérigos Teatinos, le tienen sometido.

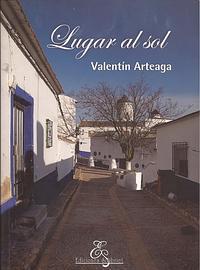

Lugar al sol reúne un conjunto de más de cincuenta artículos cuyo hilo conductor es La Mancha, como ya sugieren el título y la excelente fotografía de cubierta, a cargo de Rufino Pardo. Una geografía física, humana y espiritual que forma parte de su memoria más profunda, y por eso el autor se recrea deslizándose «por las cuestas abajo de los recuerdos de nuestra infancia», para evocar lugares, gentes y escenas de su pasado, en una técnica que a veces adquiere los tintes nostálgicos de un álbum afectivo, otras adquiere la viveza y el colorido de un cuadro de costumbres, y otras veces, finalmente, deriva hacia jugosas reflexiones sobre la identidad de nuestra tierra.

Entre estos últimos artículos, sobresalen los dedicados al carácter y la idiosincrasia de las gentes manchegas, a sus formas de ser o de pensar, de sentir o de vivir; a sus más proverbiales virtudes - que son numerosas- y también (que de todo hay en la viña manchega del Señor) a sus más arraigados defectos o a sus pecados capitales más característicos: entre ellos, las ganas de enredar, las costumbres del fisgoneo y el critiqueo, o las artes del disimulo, «porque la gente suele ser muy teatrera para que no digan». Y en un tono mucho más ponderativo, también es preciso destacar las semblanzas que dedica a algunos de los artistas manchegos más ilustres, tal es el caso del pintor Antonio López Torres o Sara Montiel, artículo este último en donde logra uno de los textos de mayor intensidad lírica y mayor riqueza literaria de todo el conjunto.

Destacan, asimismo, sus lúcidas reflexiones sobre el «ser y no ser» de La Mancha, sobre los difusos rasgos identitarios de nuestra región, o sobre el arte y la cultura castellano-manchegos. Ahondando en nuestras raíces regionalistas, y debido a la indudable diversidad y pluralidad de nuestra región, concluye Valentín Arteaga que «por acá somos, a nuestro modo, castellanos, pero sin echarle demasiado asunto»; es decir, que no es la conciencia regionalista ni el sentimiento castellano-manchego lo que nos caracteriza, sino un sentimiento mucho más ancestral y poderoso, cuyas raíces esenciales se hunden en la savia profunda del pueblo: «en principio era el pueblo», asegura. Y ahí, en ese tirón popular, es donde está la verdadera razón de ser de cada uno, en el camino que va de lo particular hacia lo universal, pues por aquí «lo que manda y cunde es la individualidad», porque uno es primero del pueblo para ser después del mundo: «Todo eso de las comarcas, provincias, regiones, autonomías, son invenciones que ni van ni vienen, ganas de complicar la vida».

El lenguaje de estos artículos es un auténtico venero por donde discurre, fresca y viva, la lengua de la calle; un lenguaje plagado de expresiones populares, palabras y giros genuinamente manchegos, donde se pretende preservar, como dentro de un relicario, buena parte del acervo lingüístico de nuestra región. Dentro de ese vocabulario ya en desuso, destaca el empleo de palabras propias del ámbito rural y que, desaparecidos los objetos a los que designaban, se han perdido ya o se encuentran en trance de perderse (la cantarera, las hacinas, los horcates, las trillas, el harnero, los vasares, los almireces, la faldriquera, la anguarina, la pelliza…); objetos y palabras que pertenecen ya al mundo de la memoria del autor pero que conservan una emanación pura de nostalgia y de tiempo redivivo.

Otro de los rasgos propios del estilo de Valentín Arteaga es el uso constante de los diminutivos, en sus diferentes modalidades morfológicas, todas ellas representativas del habla popular regional (lugarcejo, cocinilla, cuartillejo, ratillo, lumbrecita, cachejo, corredorcillo, niñecitos…), diminutivos que más allá de su función minimizadora o su sabor localista, están dotados casi siempre de un indudable valor afectivo, muy en la línea expresiva de aquel otro candoroso clérigo riojano que fue Gonzalo de Berceo. El uso de tales diminutivos dota a su prosa de un textura cálida y cordial, que se ve reforzada, además, por la actitud compasiva del autor hacia todos los seres y las cosas, pues Valentín Arteaga escribe - en realidad ha escrito siempre- desde la solidaridad y desde la ternura más fraternal, desde su más irrenunciable compromiso con la vida, con esa «hermosa y noble tarea de ser hombre». Por eso este libro, como toda su obra lírica y en prosa, es un auténtico canto celebrativo y vitalista, porque como él mismo asegura, «la vida toda es un desmedido milagro que de por sí pide ser celebrado».