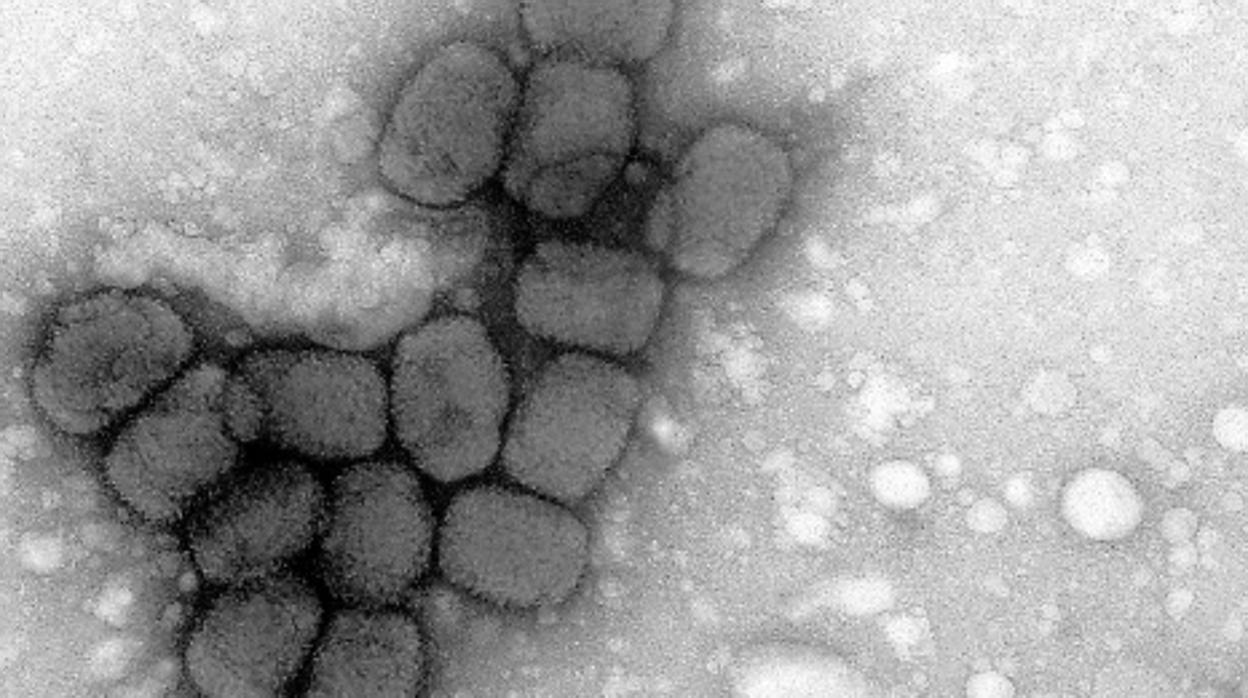

Viruela, de la antigüedad a la vacuna

La evolución del (hasta ahora) virus más mortífero de la Historia esconde todavía muchos aspectos ignorados

La evolución del (hasta ahora) virus más mortífero de la Historia , la viruela, esconde todavía muchos aspectos ignorados. Solo durante el siglo XX la viruela (de su erradicación) mató a decenas de millones de personas en todo el mundo.

La viruela era una zoonosis: afecta habitualmente a roedores, desde donde saltó a los humanos hace un tiempo indeterminado. Hasta ahora, el primer caso de viruela en restos arqueológicos europeos se halló en una momia infantil en la actual Lituania , con datación del siglo XVII.

Muy recientemente un grupo de investigadores ha publicado en la revista «Science» el hallazgo de trazas de genoma del virus de la viruela en un esqueleto de la era vikinga.

El nombre en latín de la viruela es variola; se conocen dos cepas del virus variólico: variola menor y variola mayor. Las dos cepas se diferenciaban clínicamente en su mortalidad: del 1% en la variante «menor»; y de más del 30% en la cepa «mayor». Ambas se erradicaron a la vez. Nunca se descubrió a qué se debía la tan distinta mortalidad de ambas cepas. Las características de las trazas halladas en el genoma del esqueleto vikingo se consideran suficientes para crear una nueva estirpe (técnicamente clado).

Se piensa que tanto la «viruela vikinga» como la «viruela moderna» proceden de un antepasado común que divergió genéticamente 1.700 años atrás.

Se ha teorizado que el virus de la «viruela vikinga» ha divergido en otra(s) cepa(s) más sencillas (han perdido algunos de sus genes a cambio de mayor virulencia). Se cree que los virus más simples pueden soslayar más fácilmente la respuesta inmune del organismo infectado. Por otra parte, una reacción inmune excesiva compromete la vida del paciente más que la propia infección.

En este sentido, la actual pandemia de covid-19 es paradigmática. La viruela, tal como la conocimos, no procede de las tierras nórdicas, sino que surgió en los primeros asentamientos agrícolas en el noreste africano hace alrededor de 10.000 años. Desde allí se expandió al subcontinente indio a través de mercaderes egipcios. Los estudios de momias de las Dinastías Egipcias (1570-1085 a.C.) muestran evidencias de la enfermedad. Por ejemplo, el faraón Ramsés V (fecha de muerte datada en 1156 a.C.) lleva indubitadas señales de haber padecido (probablemente muerto) a causa de la viruela.

La infección llegó a Europa en algún momento entre los siglos V y VII A.D. Desde entonces, las epidemias fueron frecuentes. Algunos historiadores han considerado que los brotes de viruela (probablemente también de peste) contribuyeron al desmoronamiento del Imperio Romano alrededor del 108 A.D.

La posterior expansión árabe-nazarí, las Cruzadas a Tierra Santa y los viajes a las Indias Occidentales globalizaron la enfermedad.

La introducción y ulterior expansión de la viruela en tierras americanas, se produjo a través de la conquista y colonización. La enorme mortandad entre los amerindios, sin experiencia inmunológica previa, pudo haber contribuido al colapso de las culturas azteca e inca. De modo similar, la llegada de colonos del Mayflower que, en 1620 iniciaron la colonización europea de Norteamérica, llevó el virus variólico a las tribus indias.

El tráfico de esclavos hacia Norteamérica y el Caribe desde la costa Occidental africana también impulsó la expansión de la infección. Durante el siglo XVIII la infección afligió a todas las clases sociales europeas.

Algunas estimaciones (sujetas a amplio margen de error) estiman que más de 400.000 personas murieron, y una tercera parte de los supervivientes quedaron ciegos, una de las terribles consecuencias de la infección variólica.

Los síntomas de la viruela debutaban de manera súbita, y las secuelas de quienes sobrevivían a la infección eran devastadoras: los rostros quedaban marcados otorgando una apariencia casi deforme. La mortalidad variaba en los adultos entre el 20% y el 80%, pero era dramática en los niños (superior al 80% durante algunos brotes epidémicos).

Etimológicamente el término viruela puede derivar de varius (teñido o manchado), o bien de varus («marcas en la piel»). A partir del siglo XV se usó en Inglaterra la expresión small pockets («pequeños sáculos» – por las marcas permanente en la piel) para diferenciarla de great pockets, con que se designaba a otra entonces terrible enfermedad, la sífilis. De ahí surgió la denominación actual en inglés para la viruela: smallpox.

A través de la cultura popular se sabía desde antiguo que quienes sobrevivían a la enfermedad estaban protegidos frente a la reinfección. Desde tiempos antiguos, en las prácticas médicas tradicionales se llevaba a cabo un procedimiento, tan arriesgado como eficaz, precursor de la futura vacuna. Usando una lanceta húmeda se abría una pequeña incisión en la piel de una persona sana, introduciendo en ella restos de pus o costras frescas de supervivientes. Este proceder, al que se llamó con el latinismo variolización se generalizaba cada vez que aparecía un brote epidémico. Era, en verdad, un proceder arriesgado ya que no pocos enfermaban en su forma más grave, casi siempre mortal, al mismo tiempo que se contribuía a extender la epidemia.

Imperio otomano

La variolización se realizaba desde mucho antes del siglo XVIII en África, India y lejano oriente. Hacia 1670 los circasianos introdujeron esta costumbre en el Imperio otomano. A las mujeres caucásicas, célebres por su belleza, sus madres, cuando niñas, las sometían a variolización. De ese modo evitaban, si sobrevivían, contraer la viruela con sus irreversibles secuelas físicas y estéticas, siendo así más codiciadas para los harenes de los sultanes turcos.

Europa tuvo noticias de esta práctica a comienzos del siglo XVIII, inicialmente por dos escritos, uno de Emanuel Timoni (1714) y otro de Giacomo Pilarino (1716). Ninguna de estas comunicaciones epistolares tuvo influencia alguna en las conservadoras prácticas de la medicina británica dieciochesca; sí, en cambio, la experiencia de Lady Montague, esposa del embajador británico en Constantinopla (actual Estambul), Edward Wortley Montague. Ella sobrevivió a la viruela, aunque su rostro quedó dramáticamente desfigurado. Su hermano sucumbió a la enfermedad apenas un año y medio después. Al poco tiempo de arribar al entonces llamado «Puerto Sublime» (Estambul) escribió una carta en la que describía la costumbre en la corte otomana de inocular costras variólicas. De hecho, asumiendo riesgos, llevó a cabo la técnica en su hijo de 5 años de edad. Era el año 1718. Tras su regreso a Londres, sometió a inoculación a su hija de cuatro años en presencia de varios médicos de la corte británica. El éxito de la variolización en sus dos hijos hizo que el procedimiento se generalizase entre los miembros de la Familia Real británica.

Los siguientes en ser inoculados con el virus variólico fueron un grupo de prisioneros en Newgate (9 de agosto de 1721) y varios niños de orfelinato (usados comúnmente como «conejillos de indias» de la investigación biomédica hasta entrado el siglo XX).

El procedimiento [de la variolización] conllevaba notables riesgos: entre un 2% y un 3% morían como consecuencia de la infección, además de contagiarse de otras enfermedades, tales como sífilis o tuberculosis, por la falta de asepsia de la rudimentaria técnica. A pesar de los riesgos, la mortalidad subsiguiente a la inoculación del virus variólico era diez veces más baja que la derivada de la infección natural.

Los niños albergaban en sus cuerpos el agente infeccioso que se pasaba mediante incisiones de uno a otro para mantener una virulencia residual, pero suficiente para lograr la inmunización de niños sanos

La técnica llegó muy pronto (1721) a las colonias norteamericanas, gracias al reverendo Cotton Mather y al médico Zabdiel Bolyston. Un barco llegó a Massachusetts con varios pasajeros enfermos, desencadenándose una epidemia. Bolyston urgió la inoculación generalizada, hecho que dio lugar a una exasperada controversia, mezcla de consideraciones científicas y religiosas. Sin embargo, un análisis estadístico (muy probablemente el primero del que se tiene noticia en el ámbito de la medicina) evidenció que la mortalidad por viruela en el área de Boston fue del 14%, y tan solo del 2% entre aquellos a los que se había inmunizado con el virus variólico.

En este punto es obligado recordar el viaje de Francisco Xavier de Balmis y Berenguer . Como escribe Luis Pueyo en «Revista de Historia», este médico alicantino logró que Carlos IV (una de cuyas hijas había fallecido de viruela) financiase una expedición para llevar el agente pernicioso a territorios de la América española usando niños de orfanato como portadores [del agente infeccioso]. La Expedición Filantrópica de la Vacuna, tal fue su nombre, zarpó de La Coruña en noviembre de 1803, y tras hacer escalas en varios puertos, comenzando por Puerto Rico, continuó hasta Filipinas. Se logró así hacer llegar la protección contra la infección a comunidades en las que la viruela causaba verdaderos estragos, sobre todo entre la población infantil. Los niños expósitos albergaban en sus cuerpos el agente infeccioso que se pasaba mediante incisiones de uno a otro para mantener una virulencia residual, pero suficiente para lograr la inmunización de niños sanos.

Cuarenta y cuatro años antes de la expedición de Balmis un niño de 8 años de Gloucester (Inglaterra) fue inoculado con el virus (en aquella época no se conocían estos gérmenes) de la viruela procedente de las costras frescas de mujeres que ordeñaban vacas. Fue uno más de los miles de niños ingleses que se sometieron a dicha praxis. El niño en cuestión desarrolló una forma leve de viruela, y la subsiguiente inmunidad. Se llamaba Edward Jenner.

Cuando era adolescente escucho decir a las granjeras que “[yo] nunca padeceré la viruela porque he tenido la viruela de las vacas”. Era, en efecto, una creencia popular que las mujeres dedicadas al ordeñó del ganado vacuno nunca contraían la enfermedad. La realidad, hoy se sabe, era que se contagiaban con la viruela vacuna, poco agresiva, pero que protegía frente a la forma humana de la infección. Años más tarde Jenner entraría en la Historia por el desarrollo de la primera vacuna contra la viruela.

E. Jenner llevó a cabo su primera vacunación (usando virus de viruela vacuna) en James Phipps , un niño de 8 años, hijo de su jardinero. Cabe suponer que no pidió permiso al padre, o bien éste no se atrevió a negarse. Algunos días después, el niño desarrolló un leve cuadro febril, molestias axilares (adenopatía de los ganglios linfáticos); y, nueve días más tarde, un proceso de tipo catarral con pérdida de apetito. Por suerte, se recuperó por completo. Dos meses después, infectó al niño con virus activos, procedentes de enfermos (algo hoy día inimaginable), sin que desarrollara la temible infección. Con tan solo esta experiencia concluyó que la protección frente a la viruela era total.

En 1797 envió una breve carta a la Royal Society [de Londres] describiendo su experimento, pero su comunicación no se tuvo en cuenta. De hecho, la palabra vacuna deriva del término latino para vaca (vacca).

Al principio sus intentos por generalizar el uso de la vacuna entre la población fracasaron. A pesar de su escaso predicamento, enviaba muestras a quien se lo requería. Entre quienes la recibieron se hallaba Benjamin Waterhouse, profesor de física en la universidad de Harvard, quien la introdujo en Nueva Inglaterra, al tiempo que convenció al entonces presidente Thomas Jefferson para crear la National Vaccine Institute.

La situación de Edward Jenner era ambivalente; de una parte recibía el reconocimiento (emolumentos) del Parlamento Británico; de otro, las críticas de muchos de sus colegas científicos. Tras varios años de controversia, la vacunaacabó por imponerse en Inglaterra en detrimento de la variolización, prohibida a partir del año 1840, algunos años después de su muerte.

La casa familiar fue convertida en museo a partir de 1985. En el jardín hay una modesta choza, conocida como «Temple of Vaccinia» («templo de la vacuna») en la que vacunaba de modo gratuito a personas sin recursos.

Murió de tuberculosis el 26 de enero de 1823; sus dos hermanas y su esposa fallecieron de la misma enfermedad muy poco tiempo después. En sentido estricto Jenner no descubrió la inmunización contra la viruela, pero consolidó científicamente el procedimiento reduciendo la mortandad a cifras residuales. Su mérito fue desarrollar una técnica estandarizada a partir de la sabiduría popular, iniciando una historia fascinante que desembocó en 1980 con la erradicación formal de la enfermedad en todo el mundo.

Gracias a la vacunación, durante la década de 1950 la viruela prácticamente desapareció de Europa y Norteamérica, si bien continuaba afligiendo a muchos países menos desarrollados.

Los tres últimos actores de la historia de viruela fueron Rahima Banu, una niña bangladesí que en 1975 contrajo la enfermedad, recuperándose sin secuelas,

Ali Maow Maalin, una cocinera de un hospital somalí quien también se recuperó, si bien falleció años más tarde víctima de la malaria; y Janet Parker, última persona en todo el mundo que falleció de viruela el 11 de septiembre de 1978 a pesar de haber sido vacunado. Contrajo la enfermedad mientras trabajaba como fotógrafo médico en el departamento de microbiología de la universidad de Birmingham, Reino Unido.

Dos años más tarde, el 8 de mayo de 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la enfermedad en todo el mundo.

En la actualidad solo existen virus variólicos viables, bajo estricta supervisión de la Organización Mundial de la Salud, en dos centros de alta seguridad: los CDC (acrónimo de Center for Disease Control, and Prevention) en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y State Research Center of Virology and Biotechnology (VECTOR Institute) de Moscú, Rusia.

---------------------------------------------------------------------------------

Dr. José Manuel López Tricas . Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria. Farmacia Las Fuentes (Zaragoza)