El sueño de la hibernación humana

La investigación de los genes implicados podría ser útil, con fines médicos en la cirugía, y también en viajes espaciales

Lo hemos visto en infinidad de películas y la NASA lleva años contemplándolo como estrategia para optimizar recursos en sus viajes espaciales. Ahora, la ciencia da un paso más para que la hibernación humana con fines médicos o para astronáutica sea una realidad. Investigadores del IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas), el Duke Lemur Center y la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, han estudiado, por primera vez, la regulación de los genes en primates hibernados. En concreto, han observado cómo se expresan durante el periodo de letargo los genes del lémur enano de cola gruesa (Cheirogaleus medius), una especie excepcional muy poco estudiada, ya que es el único primate capaz de hibernar, subsistiendo con los lípidos que ha almacenado en la cola durante el resto del año.

Se han realizado estudios similares sobre hibernación en otros animales, aunque es la primera vez que se analiza una especie tan próxima a nosotros, lo que, según los investigadores, «aumenta las probabilidades de que a largo plazo los descubrimientos puedan ser trasladados a humanos».

Tejido adiposo de la cola

En el estudio, uno de los pocos sobre la hibernación que utiliza una técnica moderna llamada RNAseq que permite ver a nivel global qué genes se están expresando y cuantificarlos, se han analizado cuatro especímenes del Duke Lemur Center, a los que se han extraído muestras del tejido adiposo de la cola en diferentes momentos del año, incluido cuando hibernan. Los investigadores han localizado los genes que están implicados en la hibernación.

«A pesar del nombre, la hibernación no es una respuesta al frío, sino a la falta de recursos. Este lémur hiberna en Madagascar, que es casi tropical y lo hace durante la época seca, porque no encuentra comida», explica a ABC el doctor José Luis Villanueva-Cañas, del grupo de investigación en Genómica Evolutiva del IMIM, que se ha encargado de la parte computacional y de análisis de datos del estudio. Aclara por qué se han centrado en los genes del tejido adiposo. «No queríamos dañar al animal, que es una especie protegida», precisa.

En la investigación se han identificado un total de 90 genes que influyen en la regulación del apetito y en los ritmos biológicos del animal. «Hemos analizado los cambios de expresión de estos genes en el tejido adiposo de la cola del primate», explica Villanueva. «Los resultados nos indican, por ejemplo, que los genes que regulan la ingesta están sobreexpresados justo antes de que el animal empiece a hibernar. El lémur come compulsivamente antes de someterse al letargo para tener reservas que le permitan subsistir durante esa época seca», explica el investigador del IMIM, quien considera este estudio como un avance más hacia el uso de la hibernación con fines médicos o en astronáutica.

Conocer qué genes están sobreexpresados o infraexpresados durante el letargo fisiológico de determinados animales proporciona a la ciencia conocimientos que en un futuro pueden utilizarse con fines médicos. «Muchos de los genes involucrados en la hibernación en este primate están también presentes en humanos y sería cuestión de averiguar cuáles son y cómo podemos manipularlos por nuestros intereses», indica José Luis Villanueva-Cañas. «Por ejemplo, -añade- se podría disminuir durante un largo período la temperatura corporal sin causar daños a los tejidos, permitiendo prolongar el tiempo para los médicos en situaciones de emergencia». También podrían utilizarse esta información genética para combatir enfermedades relacionadas con la obesidad, añade el especialista.

Hipotermia profunda

La ciencia lleva años abordando la posibilidad de utilizar la hibernación en beneficio de la medicina. Ya hay varias aproximaciones científicas, todas en animales, que apuntan las supuestas potencialidades de la denominada «animación suspendida» y en el ámbito de la cirugía cardíaca se ha dado ya un primer paso hacia esta realidad. Al rebajar la temperatura corporal la actividad metabólica cae de un 5 a un 8% por cada grado perdido. También se reduce el consumo de nutrientes esenciales como el oxígeno. De este modo, los tejidos, que estarían sufriendo por la privación de oxígeno y nutrientes por la pérdida de sangre o un fallo cardíaco, podrían preservarse.

El doctor Josep Lluis Pomar , responsable de la Unidad de Trasplante cardíaco del Hospital Clínic de Barcelona, recurre desde hace años a las hipotermias profundas para realizar complejas intervenciones de cirugía cardíaca. «Se anulan la arteria y las venas cavas del paciente y se envía la sangre a una máquina que la va enfriando -lo que se conoce como circulación extracorpórea- hasta que se reduce la temperatura del enfermo hasta los 18 grados. Inducimos un paro cardiocirculatorio, pero controlado, y mantenemos al paciente, técnicamente sin vida, durante un máximo de 40 minutos para poder operar sin sangre y optimizar los resultados», explica a ABC el cirujano. Esta técnica, también conocida como «animación suspendida» en la que el paciente está clínicamente muerto durante unos minutos ha demostrado ya sus beneficios en enfermedades como la hipertensión pulmonar, los problemas de trombosis y también en cirugía de enfermedades cardíacas congénitas, según precisa el especialista del Clínic.

Pomar considera que la hipotermia profunda es la antesala a la hibernación en humanos, algo que ve aún lejano. «Sería un gran avance porque nos permitiría trabajar sin riesgos y preservando al máximo el organismo durante un tiempo indefinido, horas, días...No obstante, eso está aún lejos de convertirse en una realidad clínica», precisa el especialista.

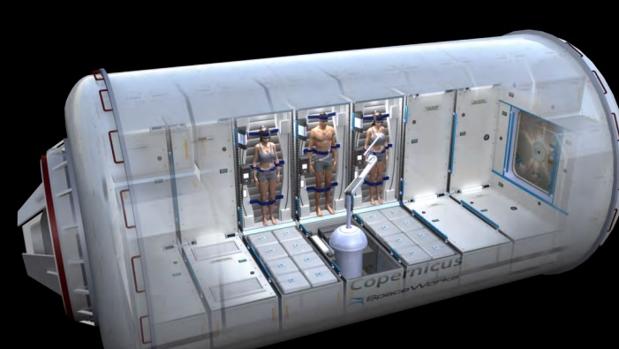

Otra aplicación a largo plazo sería, según Villanueva-Cañas, la astronáutica. Podría usarse la hibernación para viajes espaciales dentro del sistema solar, para ahorrar recursos, reducir los problemas de convivencia en espacios pequeños durante meses y sobre todo por temas de espacio dentro de las naves, que es muy limitado. «Hibernando a los astronautas se reducirían costes. Enviarles material es carísimo, además de este modo se resolverían problemas de convivencia con la tripulación», precisa el científico. Advierte, no obstante, que «es un planteamiento muy a largo plazo». Por ahora los próximos pasos son realizar un estudio similar en especies hermanas pero esta vez estudiando las especies en su hábitat natural y no en cautividad como se ha hecho en este estudio.