Las intrincadas estrategias evolutivas que siguen los virus

Algunos investigadores han llegado a sugerir que los virus fueron anteriores a las propias células, habiendo evolucionado éstas para que aquéllos consigan multiplicarse y perpetuarse

Tras la diabólica y devastadora epidemia del virus ébola en algunos países del oeste de África durante 2014 se hallaba un microorganismo que engloba todas las contradicciones de una pesadilla: se mantiene activo aunque haya muerto, es sencillo en su complejidad, enigmático y profético; capaz en cualquier caso a anticiparse a nuestras estrategias. Algunos pensaron ingenuamente que aquel mefistofélico virus era insuperable. Sin embargo, lo único que nos supera siempre es la realidad.

La actual pandemia de coronavirus Covid-19 está superando con creces aquellas otras epidemias (SIDA, ébola), tan atrabiliarias y, en el caso del ébola tan lejana geográfica y culturalmente, un virus surgido en el corazón de las tinieblas, recordando el título de la novela de Joseph Conrad .

Los virus han estado parasitando las células vivas prácticamente desde su aparición en la tierra , unos cuatro mil millones de años atrás. Algunos investigadores han llegado a sugerir que los virus fueron anteriores a las propias células, habiendo evolucionado éstas para que aquéllos consigan multiplicarse y perpetuarse. ¿Demasiado sibilino? Tal vez; pero, sin duda, una estratagema ingeniosa para que la vida se hiciese autosostenible.

Quizás los virus no sean solo unos amenazantes y molestos parásitos, sino que se hallen en la vanguardia de la evolución, donde todo se torna aparentemente inmutable.

El universo viral o viroma

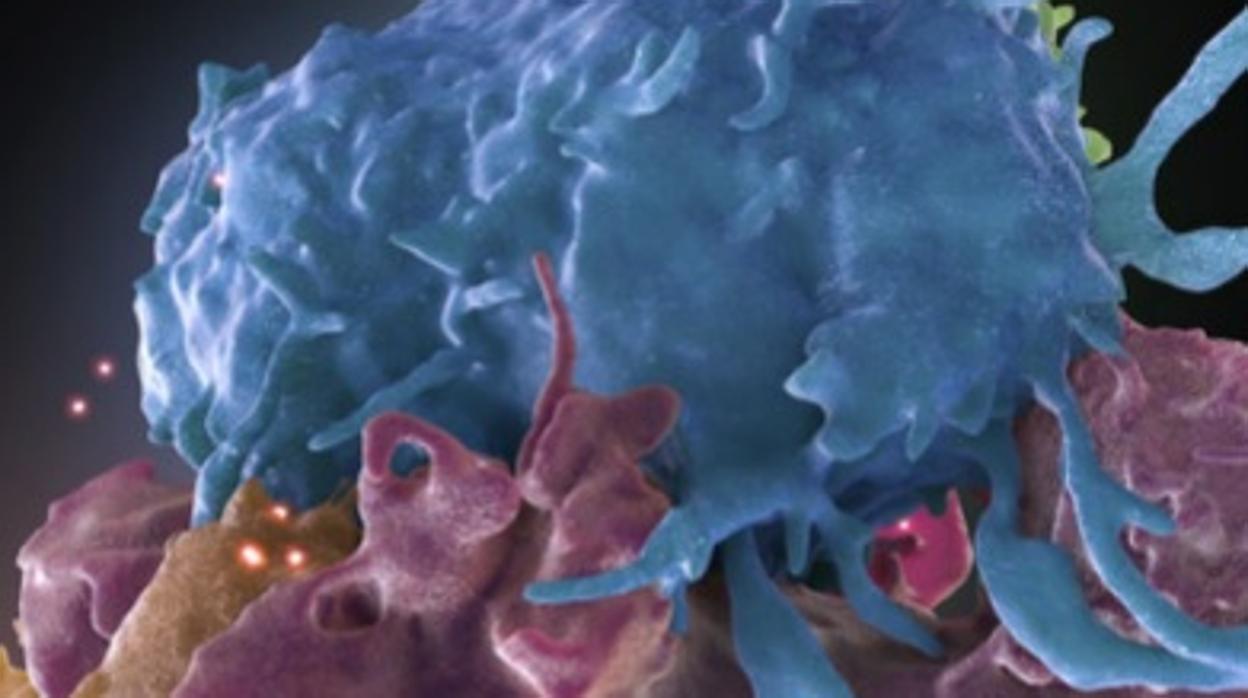

Conforme más se extiende nuestro conocimiento resulta más impresionante la complejidad y amplitud del universo viral, que denominamos viroma . Los virus se han infiltrado en las células de cada forma de vida conocida por la ciencia actual; infectan animales, plantas, bacterias, hongos e incluso a otros virus de gran tamaño. Se replican en el interior de las formas de vida que los albergan con una eficiencia prodigiosa.

Sin embargo, los virus dependen inexcusablemente de una célula que los aloje y les ceda (obligada) su maquinaria genética y ribosómica para reproducirse, esto es, construir nuevos virus (viriones). Éstos abandonan las células para infectar otras donde continuar su multiplicación exponencial. Fuera de las células su futuro es comprometido. No está claro durante cuánto tiempo las partículas víricas continúan siendo infecciosas fuera de las células, tal vez días, semanas a lo sumo . El asunto es objeto de discusión por su trascendencia en la actual pandemia. Fue también el caso del virus ébola, razón de su elevadísima contagiosidad.

Los virus son maestros en la difusión entre células de un único hospedador, o entre células de hospedadores diferentes, usando a tal fin cualquier canal o poro membranoso. Cuando los biólogos descubren un nuevo mecanismo de comunicación intercelular, ya existe un virus que lo ha descubierto y aprovechado, con anterioridad.

Un trabajo dirigido por Karla Kirkegaard , profesora de Microbiología y Genética en Stanford University School of Medicine, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, dio a conocer la forma espectacular de comunicación entre las células, en las que una célula digiere pequeñas partes de sí misma liberando moléculas al entorno que actúan como misiles sobre células próximas. Este tipo de comunicación se denomina autofagia.

Hasta no hace mucho tiempo se consideraba que los viriones (partículas víricas recién formadas) eran liberados cuando la célula estallaba. Pero ahora se sospecha que muchos virus aprovechan la autofagia de la célula para abandonarla sin destruirla, estrategia que permite que la célula pueda continuar esclavizada fabricando más viriones.

Esta argucia no solo es usada por el virus de la poliomielitis sino que otros virus denominados «virus desnudos» (sin envoltura), tales como el virus del resfriado común o los enterovirus podrían usar la autofagia para propagarse.

Los viriones (nuevos virus) ébola salen de las células rodeándose de la propia membrana celular, soslayando así, al menos parcialmente, el reconocimiento por las células del sistema inmunitario del hospedador. El premio Nobel de Química 2004 reconoció a Eric Betzig, Stephan W. Hell y William E. Moerner por los avances en microscopía electrónica y microscopía de fluorescencia. Esta tecnología permite, por ejemplo, rastrear los virus dentro y fuera de las células, y observar sus interacciones con anticuerpos u otras proteínas.

A través de la secuenciación de genes ultrarrápida y técnicas de silenciamiento génico, se han identificado genes que juegan un papel crítico en la infección viral y en la resistencia a medicamentos. Estas técnicas podrían resultar muy útiles para detectar la aparición de una nueva cepa letal. Tristemente, no ha sido el caso con el Covid-19.

A diferencia de otros seres vivos, los virus son demasiado exiguos para fosilizarse (lo que, sin embargo, consiguen algunas bacterias). De hecho, la certeza de su existencia se obtuvo durante el siglo XIX por vía indirecta, cuando los filtrados de extractos bacterianos mantenían su capacidad infecciosa a pesar de que las bacterias quedan retenidas en los filtros.

Los estudios genómicos han identificado códigos genéticos integrados en el ADN de virtualmente cada linaje filogenético. Los virus son poco más que un programa básico de información genética que codifica las enzimas y proteínas imprescindibles para construir nuevos virus. Para ello necesitan usurpar la tecnología bioquímica de las células que infectan. El acierto evolutivo que da lugar a un virus viable es una suerte de lotería filogenética.

Los virus son un oxímoron biológico: de un lado son las formas vivas más simples (excluyendo los priones); pero por otra parte se pueden considerar la forma más evolucionada de transportar información genética. [Los priones son sencillamente proteínas infecciones, cuyo apócope ha dado lugar al nombre a sugerencia de su descubridor Stanley B. Prusiner, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1977].

El sistema inmunitario del hospedador

Los virus también han adquirido las estrategias para soslayar el sistema inmunitario del hospedador. Por ejemplo, una de las características más letales del virus ébola es su capacidad de paralizar la primera línea de defensa del organismo contra el patógeno, cual es la síntesis y secreción de interferón-γ. Además el virus ébola desactiva el sistema de coagulación, razón por la que se desencadenan hemorragias incontroladas. En este estadio, la segunda línea de defensa (anticuerpos) es incapaz de contrarrestar la perversa progresión de la infección.

Por el contrario el coronavirus pandémico actual, SARS-CoV-2, desencadena, en ocasiones, una respuesta inmune tan contundente que compromete la supervivencia del enfermo. Distintos pandemonios, diferentes argucias.

La letalidad de los virus ébola y SARS-CoV2, se deben a una zoonosis evolutiva en la que los virus han saltado desde los murciélagos frugívoros a los humanos , con los simios como hospedadores intermediarios (en el caso del virus ébola) y con uno o varios animales en el caso del SARS-CoV-2.

--------------------------------------------------------------------------------- **José Manuel López Tricas es farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria en Zaragoza

Noticias relacionadas