Los científicos españoles que se quedaron a las puertas del Nobel

La academia sueca desclasifica los nombres de los investigadores que entraron en la lista de nominados

Actualizado: GuardarLa academia sueca desclasifica los nombres de los investigadores que entraron en la lista de nominados

123456La desclasificación de los archivos del Premio Nobel

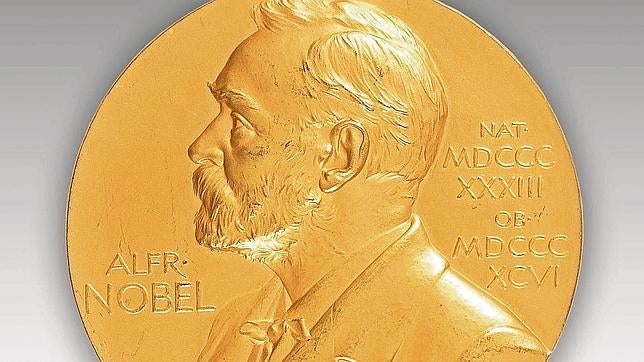

Obra depositada en el Instituto Cajal - abc Este próximo mes de septiembre, la Real Academia de las Ciencias de Suecia, la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska, la Academia Sueca y el Comité Noruego del Nobel comenzarán a recibir la selección de los candidatos al que es considerado el reconocimiento internacional más importante en las categorías de Física, Química, Medicina, Literatura, Paz y Ciencias Económicas. Desde Universidades de todo el mundo, sociedades e instituciones científicas, y también de quienes ya han sido laureados con este galardón, se enviarán los nombres de quienes se considera que con sus trabajos o investigaciones han cambiado los paradigmas de las disciplinas para las que se les propone.

La desclasificación de los archivos de los Premios Nobel que se concedieron desde 1901 hasta 1964 (1953, en el caso de Medicina) ha permitido conocer que entre los candidatos hubo un nutrido grupo de españoles en la primera mitad del siglo XX, especialmente en la categoría de Literatura, donde figuran 23 españoles, de los que cinco -José Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre y Camilo José Cela- obtuvieron finalmente el premio.

Mucho más reducidas han sido nuestras opciones en Fisiología y Medicina, donde hasta 1953 se sabe que solo hubo 5 españoles: Santiago Ramón y Cajal, Jaume Ferrán y Clua, José Gómez Ocaña, August Pi i Suñer y Pío del Río-Hortega. De estos, solo Santiago Ramón y Cajal consiguió el Nobel (Severo Ochoa lo obtuvo en 1959, por lo que habrá que esperar aún para saber si algún otro español compitió en esos años con él).

Al Premio Nobel de la Paz que se entrega en Oslo, diez personalidades españolas y una institución, el Parlamento (en 1933), estuvieron nominadas. Pero ninguno lo consiguió, como tampoco en Física o Química, donde en esas fechas ni siquiera aparecen españoles nominados en esas dos disciplinas.

En cualquier caso, pese a que los archivos de los Premios Nobel con más de 50 años de antigüedad han sido desclasificados, en la propia web de la organización se advierte de que podría haber «omisiones deliberadas» en la base de datos en los apartados de Física y Química porque esa información no puede ser suministrada de momento. También advierte la organización de que algunas nominaciones se declararon inválidas y no figuran porque se enviaron pasado el plazo, porque fueron enviadas por nominadores no aptos o por cualquier otro tipo de razones. Así que es posible, que algún investigador español de aquellos tiempos, hubiese sido propuesto para competir por el Premio Nobel.

Crónica de un reconocimiento anunciado

Clase de disección de Ramón y Cajal junto a los doctores de su cátedra - Alfonso Santiago Ramón y Cajal fue el primer español en recibir en 1906 el Premio Nobel, en su caso el de Fisiología y Medicina por su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Compartió premio con el italiano Camillo Golgi, pero nada más, puesto que su visión sobre las neuronas era radicalmente distinta. Mientras que el italiano pensaba que estaban formadas por una enmarañada red de fibras nerviosas, Ramón y Cajal defendía que estas, aunque muy próximas entre sí, eran células independientes. Además, el aragonés fue propuesto por 65 nominadores, Golgi, sin embargo solo fue avalado por 31. Desde 1901 a 1906, año en el que recibió el premio, Ramón y Cajal estuvo nominado en todas las ocasiones.

El microbiólogo que impulsó la vacuna contra el cólera

El doctor Jaume Ferran y Clua - abc El doctor Jaume Ferran y Clua, nacido en 1851 en Cordera de Ebro (Tarragona), es considerado uno de los pioneros de la microbiología en nuestro país. Coetáneo de Ramón y Cajal, fue en parte, uno de los grandes adversarios de este. Y no solo porque Ferran fue nominado 6 veces al Premio Nobel de Fisiología y Medicina (en los años 1911, 1912, 1913, 1915, 1920 y 1921) sino porque ambos tuvieron algún que otro enfrentamiento académico. Cuando en 1885 la ciudad de Valencia y las poblaciones de alrededor sufrieron una letal epidemia de cólera que mató a cerca de 30.000 personas, el gobernador de la capital del Turia mandó llamar a Ferran, que ya había formado parte del comité de investigadores que habían estudiado epidemias similares en la vecina Francia y con su equipo había desarrollado una primera vacuna.

La eficacia de su fármaco preventivo no estaba sin embargo demostrado al cien por cien, por lo que se encargó a Ramón y Cajal un informe sobre la vacuna. Aunque Ramón y Cajal aseguró en su trabajo que no era peligrosa, recomendó que no se usase por el momento y que se experimentase más con ella. Los detractores de Ferran criticaron que nunca hiciese público el procedimiento que permitía su producción a escala industrial, lo que le valió numerosas acusaciones de querer sacar provecho económico de sus investigaciónes. Ferran no obtuvo el Premio Nobel, pero sí el Premio de la Academia de Ciencias de París por su estudio del cólera. Fue en 1907, un año después de que Ramón y Cajal hubiese recibido el Premio Nobel.

Descubridor de las «células de Hortega»

Doctor Pío del Río-Hortega, célebre médico e investigador español - abc Con permiso de Ramón y Cajal, el vallisoletano Pío del Río-Hortega es la gran figura histórica del estudio del sistema nervioso. Sigue siendo un «clásico vivo» al que se cita en las referencias bibliográficas de trabajos de Histología. Llegó a ejercer como médico rural durante algunos años pero lo dejó en cuanto pudo, puesto que su pasión era la investigación. Desarrolló diferentes técnicas para impregnar las estructuras intracelulares y así poder estudiarlas con mucho más detalle. Su apellido comenzó a ser citado en la literatura científica de la época, que llegó a utilizar el nombre de células de Hortega para denominar a las células de la microglía, los macrófagos del cerebro que luchan contra las infecciones en el tejido nervioso. Fue nominado al Nobel en dos casiones, en 1929 y 1937.

El estudioso de los reflejos que regulan la respiración

El doctor en medicina, August Pi i Suñer - abc El director en 1920 del Instituto de Fisiología de Barcelona y doctor en medicina, August Pi i Suñer, estuvo nominado en 1915, 1920, 1948 y 1949 por sus trabajos sobre fijación de sustancias en tejidos, inmunidad, diabetes y actividad cardiaca. También estudió los mecanismos reflejos que regulan los movimientos respiratorios. Después de la Guerra Civil se exilió a Venezuela, donde cambió la visión de laMedicina en aquellas tierras. Sus alumnos le describían como sencillo, humilde, siempre sonriendo y dotado de una paciencia infinita para escuchar sus dudas.

El maestro de Gregorio Marañón, impulsor de la endocrinología

El profesor José Gómez Ocaña - abc José Gómez Ocaña nació en Málaga en 1860 y al quedar huérfano durante su etapa universitaria, sus compañeros le ayudaron económicamente a terminar sus estudios. Ya como profesor de la Universidad de Madrid, fue uno de los que propusieron el nombre de Ramón y Cajal para el Premio Nobel de Medicina, al que él mismo estuvo nominado en 1913, 1916 y 1918 por sus trabajos sobre secreciones endocrinas. Entre los alumnos en aquellos años de docencia en la capital a primeros de siglo, figuraban nombres de la categoría del médico y humanista Gregorio Marañón. En 1896, Gómez Ocaña, uno de los impulsores de la endocrinología en España, publica su primera edición de la «Fisiología Humana Teórica y Experimental», primer tratado español de fisiología en el que se aborda el estudio de las glándulas de secreción interna.

Su siguiente trabajo, titulado «Nuevos hechos y viejas hipótesis sobre el aparato tiroideo» fue si cabe más relevante al incorporar los últimos descubrimientos de la relación del yodo con la secreción tiroidea. Para los expertos en historia de la Medicina, Gómez Ocaña fue un «infatigable repetidor de experimentos y observaciones ajenas». Su minuciosidad convertía sus monografías sobre la fisiología circulatoria, cerebral y tiroidea en excelentes revisiones avaladas por sus propios experimentos. Pero no le sirvieron para ganar el Nobel.