El rincón de...

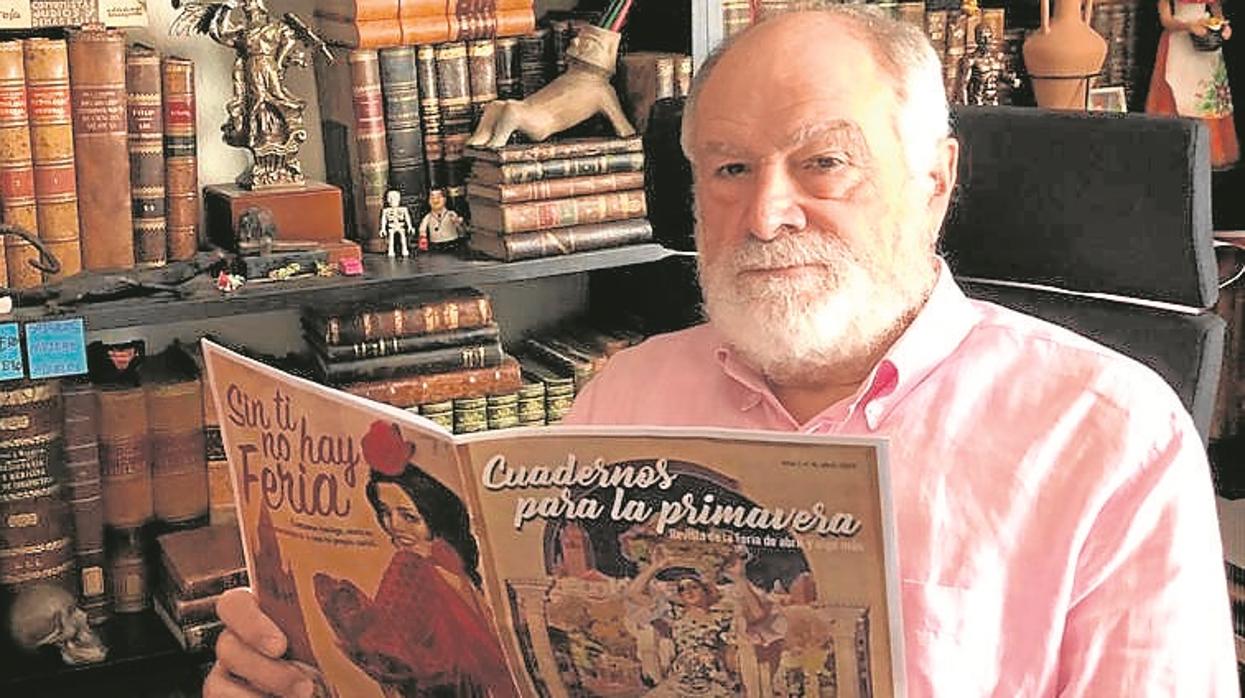

Antonio García del Moral: «La mortalidad en Sevilla a principios del XX era la tercera del mundo»

Médico, historiador, acaba de publicar un artículo sobre la Sevilla del hambre y la necesidad de 1920, a través de una Feria de Abril tan atípica que tuvo dos carteles, careció de farolillos, finiquitó la Pasarela y disfrutó de la segunda caseta popular de su existencia

Así, a primera vista, parece que fue aquella la Feria más negativa de la ciudad...

Proyectada por la corporación municipal saliente, estuvo mal iluminada, careció de farolillos, banderas o gallardetes; la calle San Fernando estaba en obras, etcétera. Sin duda, figura entre las peor montadas.

Y eso que fue el año en que cambiaron algunos rasgos identitarios que hoy tienen plena vigencia...

Así es. Ese año, con destino a particulares, el Ayuntamiento montó algunas casetas según un diseño de Bacarisas que, con aportaciones de Juan Talavera, consagraron un modelo que ha llegado hasta nuestros días.

En realidad, la Feria es el reflejo de la ciudad que la celebra. ¿Tenía algo que ver la Sevilla real con la postal que la representaba?

La real es la de la miseria, el paro, el analfabetismo; la de la falta de agua o de vivienda, que afectaban a la mayoría de la población. La de postal es la que dibuja Quien no vio a Sevilla…, texto autocomplaciente que olvidaba una situación socioeconómica que la Feria no podía encubrir.

Pero la ciudad, con tres o cuatro periódicos que tenía, ¿se enteraba o no se quería enterar de lo que ocurría a su alrededor?

Ignorar la situación era imposible. Pero la dejadez municipal, codicia e ignorancia de la burguesía local y nacional no ayudaban en la búsqueda de soluciones, generando además una elevada conflictividad social.

Un director general de sanidad de entonces llegó a definir Sevilla como «la ciudad triste de la enfermedad y la muerte». Ni Pérez Galdós lo mejora.

No fue el único. A principios de siglo, Sevilla era la tercera ciudad del mundo por mortalidad, tras Bombay y Madrás; y en 1920, tres de cada cuatro fallecidos lo eran por enfermedades derivadas de causas sociales.

Siempre viviendo una realidad paralela…

Es que Sevilla, como decía Salvador Távora, ha sido siempre una ciudad teatral, capaz de mezclar la muerte con la alegría.

¿La Sevilla sobre la que investiga ese artículo es tan insalubre, pobre y carente de higiene como se nos cuenta?

La tuberculosis endémica era la primera causa de muerte. Súmese a ello agua escasa y contaminada, ausencia de alcantarillado, calles terrizas, hacinamiento, etcétera. La esperanza de vida rondaba los 35 años

El agua caliente doméstica debería ser una leyenda urbana...

La realidad es que, por falta de agua corriente, la gente apenas se lavaba: una vez a la semana en un baño de cinc con agua calentada al sol en los corrales, según testimonios contemporáneos.

En 1909 hubo tifus. La mal llamada gripe española la azota durante tres años. Pero ninguna de esas epidemias clausuró la Feria.

La mayoría de enfermos de tifus procedían del Asilo. Respecto de la gripe, el primer brote llegó tras la Feria de 1918 y el segundo, a finales de ese año. El tercero, a principios de 1919, fue mucho más leve, no afectó a la Feria y popularizó en España el uso de zotal, fabricado en Camas.

Desconocía el dato que aporta usted en su trabajo sobre el uso sanitario de las casetas de feria durante la epidemia de gripe.

Se utilizaron para levantar hospitales provisionales en Tablada y en una huerta periurbana. Su mal estado al desmontarse originó el encargo del Ayuntamiento a Bacarisas y Talavera, que devino en el modelo canónico de caseta al que antes aludía.

Las hambrunas, pese a que estamos a principios del siglo XX, ¿eran frecuentes?

Sí, pues la carestía tras la Guerra Mundial hizo que, en muchos momentos, el desabastecimiento de pan por falta de trigo fuese una realidad.

Cien años después, el tema de la asistencia social sigue estando ahí: comedores sociales, bolsas de caridad de las hermandades… Es como si no supiéramos salir de ese agujero.

El modelo productivo ha cambiado poco. La economía local sigue dependiendo en parte del turismo, de los festejos primaverales o de grandes exposiciones. Esas podrían ser algunas de las causas de dicho fenómeno.

Durante 1920, ¿por qué las clases populares y la opinión publicada fue tan exigente con los panaderos de Alcalá de Guadaira?

Por el desabastecimiento, los panaderos alcalareños se declararon en huelga porque el Ayuntamiento de Sevilla les negó una subida de precios y aumentó los controles sobre el peso de las piezas.

Pues con tanta hambre fuera de las casetas no debería ser muy cómodo cenar por la noche con los amigos a la vista de tantas bocas perdidas…

Quizás por eso, según las crónicas, los almuerzos y las cenas en las casetas se realizaban siempre «a cortina corrida».

Noticias relacionadas

- Marta Sánchez Carrero: «La Feria no tiene distancia social. Ese concepto es irreal en una caseta»

- Antonio Montiel: «He pintado reyes, príncipes, banqueros y artistas, pero no soy el pintor de la jet set»

- Víctor Puerto: «Me gustaría retirarme en todas las plazas en las que he toreado. Pero es una fantasía»