LA TERCERA

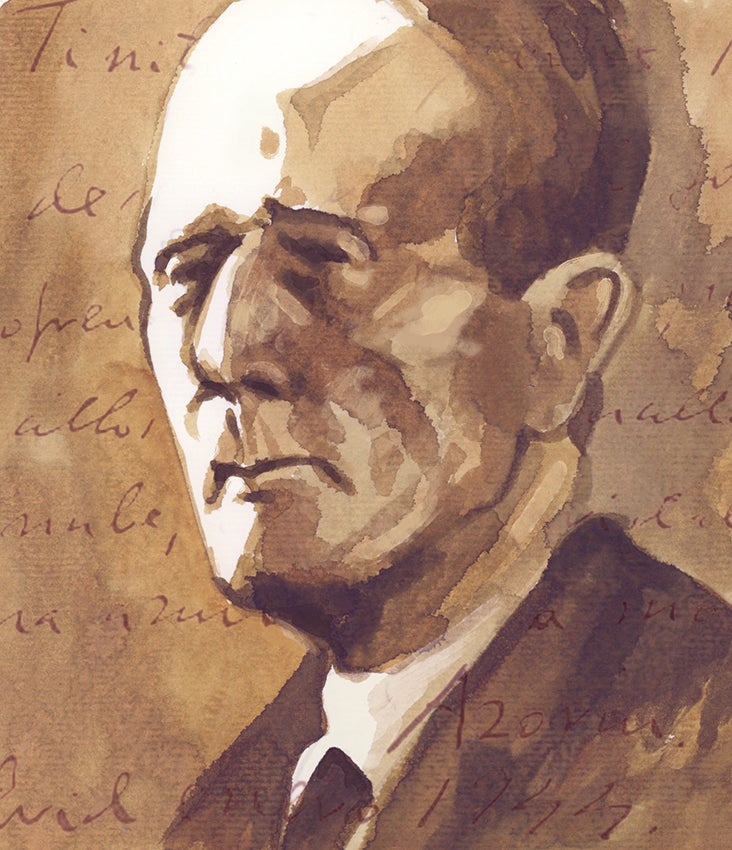

Azorín, clásico vivo

«Al cumplirse los ciento cincuenta años de su nacimiento, este 8 de junio, me pregunto: ¿quién lee hoy a Azorín? Me temo que poca gente. Lo mismo pasa con muchos de nuestros grandes escritores. Es un signo claro de la barbarie actual»

Gramsci: el mito y el hombre (6/6/2023)

Izquierda y derecha (5/6/2023)

Siendo yo un chiquillo, recuerdo haber visto a Azorín, que hacía cola delante del cine Gong, en la calle Marqués de Cubas, muy cerca de su casa. (Allí vi yo un 'Festival de Tom y Jerry'). Sabía ya que era un escritor muy importante pero ... no había leído ninguno de sus libros. No me atreví a acercarme, curioseé cómo se acercó a la taquilla, compró su entrada y entró. Recuerdo su figura: alto, serio, con traje gris y sombrero. Con casi ochenta años, había nacido en él lo que José Ángel Valente llama «una pasión de senectud» por el cine.

Al cumplirse los ciento cincuenta años de su nacimiento, este 8 de junio, me pregunto: ¿quién lee hoy a Azorín? Me temo que poca gente. Lo mismo pasa con muchos de nuestros grandes escritores. Es un signo claro de la barbarie actual. Ortega definió lo que Azorín nos ofrece: «Primores de lo vulgar». Es decir, la capacidad para percibir y transmitirnos el misterioso encanto de las cosas pequeñas, efímeras: un ramo de tomillo, una joven que sonríe detrás de una celosía, un cacharro de cocina… Era «un miniaturista», precisa Mario Vargas Llosa. La calidad de un cuadro no se mide por sus metros cuadrados. En apenas un par de minutos, una zarabanda de Bach nos eleva a lo más alto.

Ante todo, Azorín nos enseña a mirar. No nos da la descripción realista de un paisaje, sino la sensación, la impresión personal: «El paisaje somos nosotros. Nuestro espíritu, sus melancolías, sus anhelos». Varía, según las horas del día, la luz, como la serie de cuadros de la fachada de la catedral de Rouen que pintó Monet, y nuestro estado de ánimo. También Azorín es un impresionista: con pequeñas pinceladas, evoca un mundo.

Además, Azorín nos enseña a escribir. Es falsa la etiqueta que algunos le ponen de purista, por su labor de recuperación de viejas palabras. No busca lo añejo sino lo exacto. Compara al escritor con un pescador que lanza al mar su caña, con la dificultad extrema de que, en cada momento, es sólo un único pez el que necesita pescar. A ese pez le llamaba Maupassant 'le mot juste'.

Qué falta nos hace recordar esta lección hoy mismo, cuando la conversación –y la literatura– suelen llenarse de lo que los lingüistas llaman «palabras ómnibus»: «una cosa… una especie de… algo así como… un cacharro… un objeto…» Frente a estas aproximaciones, tan huecas, Azorín habría definido, por ejemplo: «Sobre el vasar, una orcita de barro vidriado». Como decía Juan Ramón, «el nombre exacto de las cosas».

Sabe de sobra Azorín que lo más importante del lenguaje no es el vocabulario sino la sintaxis, la estructura lógica: es el esqueleto que sostiene todo. De ahí su gusto por las frases cortas, separadas por puntos, nacidas de una lógica aplastante: decir una cosa después de otra; no todas, a la vez. También lo hace por respeto al lector. Deberían seguirlo tantos escritores de artículos pedantes, con párrafos de hasta treinta líneas, sin puntos, en los que nos ahogamos, nos perdemos y dejamos de leer.

La prosa azoriniana tiene su ritmo, como la música. Lo definió en un poema Jorge Guillén: «Escribir –enseñó el maestro–/ es el arte de combinar / las palabras con el silencio». También nos ayuda a entender Azorín ese profundo misterio que es el tiempo: el tiempo vital (para Bergson, 'la durée'), no el de los relojes. Como nosotros mismos, es contradictorio. En 'La Voluntad', una de sus primeras novelas, cuenta cómo se construyó la iglesia de Yecla, con la piedra de la misma cantera que se había usado, veinticinco siglos antes, para el templo pagano del Cerro de los Santos: «Y la multitud acongojada, eternamente ansiosa, acudía a implorar consuelo, como hoy, en esta iglesia». Pasan las modas, los trajes, los oficios. Permanece lo humano esencial: el dolor, la necesidad de consuelo.

Nos presenta Azorín 'Una ciudad y un balcón', una serie de estampas similares. En una pequeña ciudad castellana, poco después del descubrimiento de un nuevo mundo, está sentado un hombre de barba afilada, que parece pintado por el Greco: «Los ojos de este caballero están velados por una profunda tristeza; el codo lo tiene el caballero puesto en el brazo del sillón y su cabeza descansa en la palma de la mano». Segunda escena: ha habido una revolución, han guillotinado a unos reyes, los señores visten casacas bordadas. En el mismo balcón, un caballero nos mira con melancolía. Tiene la misma postura, se parece a Jovellanos, pintado por Goya. Tercera estampa: surcan las vegas carros de hierro; los cielos, extraños aparatos. En la misma ciudad, en el mismo balcón, nos contempla un hombre melancólico. Concluye Azorín: «Eternidad, insondable eternidad del dolor. Progresará maravillosamente la especie, se realizarán las más fecundas transformaciones. Junto a un balcón, en una ciudad, en una casa, siempre habrá un hombre con la cabeza, meditativa y triste, reclinada en la mano. No le podrán quitar el dolorido sentir».

La frase última nos sorprende. Resulta que todo esto nació de un verso de Garcilaso de la Vega… Nos enseña Azorín que los clásicos están vivos, nos dan mensajes siempre actuales. Por eso, juega a cambiar el final de 'La Celestina': hace dieciocho años se casaron Calixto y Melibea; viven felices, en una hermosa casa; tienen una hija, Alisa, una preciosa muchacha, que pasea por el huerto de la casa. También Calixto apoya el codo en el sillón y reclina la mejilla en la mano, contemplando las nubes, siempre iguales y siempre diferentes. De pronto, por encima de la tapia, aparece un halcón; detrás de él, un joven, que se para, al ver a Alisa, y le habla. Calixto adivina sus palabras. Va a repetirse la historia…

En 'Doña Inés', una mujer madura se contempla en el espejo, roza con sus dedos la comisura de los labios, la piel del cuello. Todavía es hermosa pero ya advierte las primeras, mínimas arrugas. Resignada, toma un puñado de monedas y las deja caer suavemente en un cestillo: «El oro no puede nada contra el tiempo». Resume Azorín: «Vivir es ver volver». Todo se repite: la alegría y la tristeza, el nacimiento ilusionado del amor y la tragedia de la despedida, cuando acaba. Pero todo es único, mientras lo vivimos de verdad. Somos sólo un eslabón en esa gran cadena del tiempo.

Esto que hace Azorín, ¿se puede llamar crítica literaria? No lo sé ni me importa. Nos hace revivir a los clásicos. No son sólo buenos escritores, que dominan una técnica, sino compañeros de viaje: nos dicen cosas que pueden cambiar nuestras vidas. A los ciento cincuenta años de su nacimiento, aquel serio caballero al que vi sacando una entrada, en el cine Gong, es un clásico vivo.

Y una cosa más: todo lo que escribió Azorín –él mismo lo dijo– nació de su amor a España. Pocos mensajes resultan hoy más oportunos y más necesarios.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete