Ultima Thule

Notas de la grandiosa partitura en cuya matemática componía un Dios sin límites sus infinitos mundos

Son «marinos, que cantaban como conquistadores», los que en el poema de Apollinaire evocan el abismo entre cuyas fauces se despliega un destino humano: «entre la sima de Thule y los dulces cielos de Ofir»: entre la oscuridad inaccesible de los hielos polares, en los ... cuales la luz nunca impera, y el misterioso paraíso meridional, del cual las naves, cada tres años, aportaban al rey Salomón su exuberante cargamento de oro, diamantes, plata y maderas preciosas. Entre dos inaccesibles absolutos, oscila el péndulo de la nostalgia humana. Y ese péndulo vuelve en cada recodo. Lo hace ahora bajo máscara de un trivial artefacto: una nave espacial que traza a tiralíneas nuestros límites.

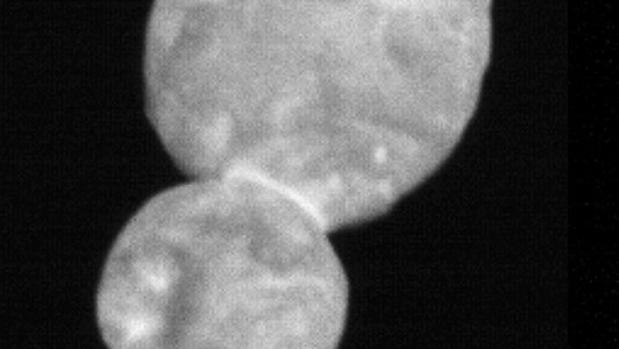

Nuestros límites. La nave: poca cosa, menos de seis metros cuadrados de superficie, 455 kilos, bastante menos, en suma, que la Argos que Jasón guiara en busca del no menos prodigioso vellocino de oro. Y el asteroide: mínimo, poco más que un gran peñasco en forma -dicen los astrónomos- de un poquísimo épico cacahuete. La nave es la New Horizon. La Ultima Thule, el asteroide, frontera exacta hasta la cual se extiende la arrogante cobertura del saber humano, a seis mil quinientos millones de kilómetros, leo. O sea, a una mota de polvo en el cómputo de un infinito ni siquiera imaginable: es la impensable bóveda celeste que aterraba a Blaise Pascal, la «esfera, cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna», de los místicos. 6.500.000.000 de kilómetros: mota de polvo, que un precario artefacto humano de seis metros cuadrados y quinientos kilos surca, alcanza y abandona, para perderse en el piélago donde no hay siquiera el consuelo de ser llevado a pique por los monstruos que acechaban a los navegantes precolombinos. Nada. Rigurosamente nada. Sólo espacio y silencio. Miles, millones, miles de millones de kilómetros. Y palabras que pierden el menor sentido para dar razón del curso de un tiempo que nada tiene ya que ver con eso a lo que nosotros hemos llamado tiempo.

Las órbitas celestes eran, para Kepler, notas de la grandiosa partitura en cuya matemática componía un Dios sin límites sus infinitos mundos. Y la matemática sería así, antes que nada, poesía. En ese mínimo artefacto, que surca por millones, por miles de millones, el vacío, susurran todas las líricas que horadaron de sospecha la mente de los hombres ante el enigmático espejo del universo. Job, tal vez, el primero, cuando anota esa desposesión humana, que es materia de la cual está tejido este tiempo nuestro, movedizo «como nube, como naves, como sombra».

Y, de pronto, sin ni siquiera saber cómo tal desmesura ha sido posible, dejada atrás su «última Thule», la pequeña nave escapa, pasa del otro lado de los límites, allá en los territorios que habita sólo el silencio de los hombres. Y que es también, la última «tierra soñada» de los poetas. La de Edgar Allan Poe: «Por un camino oscuro y yermo, / acechado sólo por ángeles malos, / donde un ídolo fatal llamado Noche / erigió el negro trono desde el cual reina, / he retornado como bien he podido a casa, / desde esta última y brumosa Thule».

Los marinos de Apollinaire cantaban sobre el remo que rompe las olas. Pero allá en el espacio no hay tormentas. Ni sonidos. Sólo hay nada: la plenitud poética que concierne, si acaso, a los ángeles. Y de esa Thule final nadie retorna. Nunca. Pasada su postrer frontera, la New Horizon, mínima estrella metálica, se diluye en lo negro. Y su silencio es canto de marinos que se sueñan conquistadores.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete