Arash Arjomandi - Tribuna Abierta

El rey, e(l)mérito

Una jefa o jefe elegido, no por sus orientaciones partidistas, sino por sus méritos, halla su legitimidad en la legalidad democrática

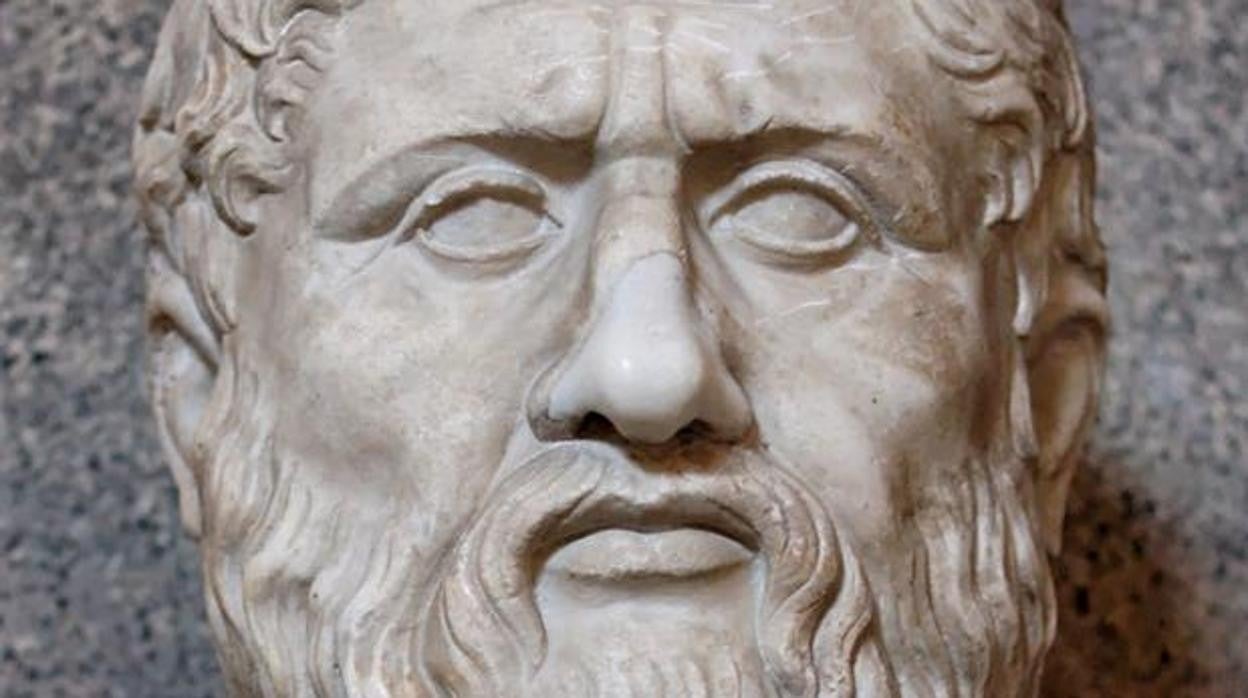

En filosofía se habla de la necesidad, en muchos ámbitos, de la experiencia humana, de un principio anhipotético, es decir, un primer principio que sostenga todas nuestras hipótesis del conocimiento sin ser, él mismo, de naturaleza hipotética. Platón dice, en la ' República ', que para que el pensamiento pueda discurrir debe partir de un supuesto así, aceptado como una premisa no cuestionada. Se trata de un principio que se halla más allá de nuestras ideas pero del que todas estas dependen. Aristóteles dice que ese supuesto supremo es el principio de unidad, que no puede demostrarse pero puede mostrarse, no sólo como lógicamente plausible, sino como premisa imprescindible para que podamos pensar. Su demostración requeriría remitirnos a otros principios, en tanto que acabamos de decir que todos estos reposan en él. Lo único que nos es viable en términos demostrativos es refutar su invalidez o futilidad.

Para Descartes ese principio fundamental, que constituye la raíz del árbol del conjunto de nuestro saber, es que el propio sujeto pensante existe. Los escolásticos hablaban de los trascendentales que fundan y sostienen todas las categorías (los conceptos básicos que organizan nuestro conocer) estando, ellos mismos, allende el plano categorial. Para Kant , ese principio trascendental es lo a priori, es decir, lo que es previo e independiente de la experiencia pero que la hace posible.

Hasta aquí, en lo referente al principio anhipotético en nuestros sistemas de conocimiento. Pero ¿qué hay del dominio práctico y, en especial, del plano social y político? ¿Es posible un principio así en la cosa pública? ¿Debe una sociedad democrática regirse por un principio previo, cuando ella se define precisamente por no tener ningún otro fundamento más que la voluntad, nunca predeterminada y siempre cambiante, de las mayorías coyunturales? ¿Es necesario que en las democracias haya una figura indiscutible y anhipotética, que se halle fuera del sistema, pero que haga posible su unidad? ¿Tiene sentido que las formas democráticas de gobierno, que resultan de los acuerdos populares, se rijan por un elemento, allende tales consensos para hacerlos posible?

A mi modo de ver, la respuesta es afirmativa. Se trataría de la figura de un rey elegido, un monarca electo. Me explicaré. Trasladado el principio anhipotético del conocimiento al ámbito de la política, en una democracia genuina donde se prime auténticamente la unidad de los ciudadanos, sin socavar sus legítimas individualidades, una figura así parece útil para aunar la infinita diversidad de intereses, necesidades, aspiraciones, preferencias y voluntades que coexisten en la sociedad. Si reconocemos que la unidad es un valor tanto más vital para la supervivencia y prosperidad de un país cuanto mayor sea su pluralidad, entonces deviene igual de vital la existencia de una figura que se mantenga ajena a ese pluralismo pero que constituya el sostén de su cohesión. Su incalculable valor y utilidad reluce, no únicamente pero, sobre todo, en coyunturas críticas de polarización y en contextos en que el frentismo amenace con desmembrar o desintegrar el funcionamiento mismo del sistema democrático, la separación de poderes, el respeto a los derechos fundamentales, etc.

Esa figura la puede encarnar, ciertamente, un monarca constitucional y parlamentario como es el caso de nuestro país. Pero pudiere hacerlo también, acaso en otros países que alcanzan la democracia, una personalidad no hereditaria, que se elija cada cierto tiempo. Empero, hay, para ello, una condición indispensable: a diferencia de las repúblicas al uso, tal figura no debería estar asociada a partidos políticos, facciones sociales o familias ideológicas; tendría que permanecer fuera del sistema de la pluralidad para poder encarnar su unidad. Su elección se debería a sus méritos: sus virtudes y atributos, su carisma arbitrador y conciliador, su magnetismo aglutinador, sus dotes de moderador, su reconocido prestigio sapiencial y, sobre todo, su hoja de servicios a la sociedad. Sólo así encarnaría, en la política, ese principio anhipotético, por cuanto para sustentar el pluralismo y la diversidad de voluntades y aspiraciones no se puede formar parte de estas. Una jefatura de estado o nación de este tenor sería una jefatura simbólica no porque sea un mero adorno o embellecedor, sino porque sería conocida y reconocida, de forma patente por la mayoría, como una figura que representa, en efecto, la unidad del pueblo y hermana e integra al conjunto de la sociedad. Pues un símbolo es siempre la visualización de una idea; en este caso: la idea de la unidad en la diversidad.

Del mismo modo en que para Platón el principio anhipotético es previo en su valencia y valor, pero posterior en su determinación y legitimación, (pues no constituye un axioma arbitrario, sino que se encuentra tras una búsqueda), una jefa o jefe elegido, no por sus orientaciones partidistas, sino por sus méritos (autoridad carismática, según Max Weber ) halla su legitimidad en la legalidad democrática (autoridad racional, según Weber). Pero su valencia y utilidad, como dador de la unidad a la diversidad, reside en su carácter anterior a la pluralidad e independiente de las interacciones políticas. De igual modo en que el principio anhipotético de Platón y compañía es, por su propio carácter de primer postulado, permanente y estable, ese monarca elegido debería serlo en periodos largos de tiempo –digamos, quizá, una generación– sobre la base de sus virtudes, excelencia, ética, sapiencia y vinculación a la historia del pueblo en términos de su aportación a ella, de un modo patente para la mayoría, como patente es todo principio anhipotético.

*Arash Arjomandi es filósofo y profesor de Ética en la UAB