Campos de concentración: la traición francesa a la legión de republicanos que huyó de Franco tras la Guerra Civil

El 5 de febrero de 1939, tras recorrer cientos de kilómetros a pie, los soldados republicanos exiliados de la cruenta contienda recibieron permiso para atravesar la frontera gala: allí les esperaban los campos de concentración

Pertenecer al selecto grupo de la clase política guardaba sus ventajas incluso en los últimos estertores de la Segunda República . El 5 de febrero de 1939, poco después de la entrada de Francisco Franco en Barcelona y unos meses antes de que toda España escuchara aquello de «cautivo y desarmado el ejército rojo», Manuel Azaña , todavía presidente del Gobierno, cruzó la frontera junto a una comitiva formada, entre otras ilustres personalidades, por su mujer, su cuñado ( Cipriano de Rivas Cherif ) y otros tantos representantes de su gabinete. Salieron desde Lavajol, con el enemigo a menos de veinte kilómetros de su posición. De esta guisa lo describió, precisamente, el marido de su esposa en sus memorias:

«Durante la noche estuvimos oyendo el paso de los camiones que apresuradamente y tan a última hora pasaban a Francia con destino a Ginebra, donde serían depositados los cuadros de El Prado. A la tarde salieron los coches por la carretera general, obstruida las más horas del día. […] De madrugada emprendimos el viaje en otros coches […] No era muy numerosa la comitiva. Echamos pie a tierra en el primer atasco del auto en que iba Martínez Barrio con su señora y su cuñada […] Nos acompañaba Negrín hasta el primer pueblo francés […]. Pasamos la frontera todavía de noche, advertido el puesto de carabineros de que no ofreciera el menor reparo a quienes hubieran de pasar a la hora que nosotros lo hicimos».

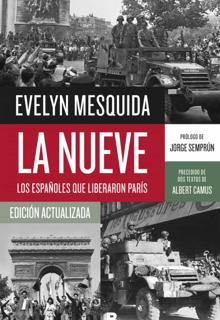

Para ellos fue sencillo. Hasta tal punto, que la hermana de Cherif no se percató de que habían arribado a tierras galas. Además, les esperaba una casa que –si bien tuvieron que abandonar ante las persecuciones de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial – al menos les ofreció techo, calor y cobijo durante algunos meses. Una buena situación más que opuesta a la de los miles y miles de exiliados que, según explica a ABC la periodista e investigadora Evelyn Mesquida (autora de «La Nueve» y «Y ahora, volved a vuestras casas» ) huyeron desesperados en dirección a Francia cuando Franco puso punto final a la Guerra Civil. Como mínimo 300.000, según las cifras que baraja, aunque, casi con total seguridad, más de medio millón.

Los que más sufrieron, en sus palabras, fueron los antiguos soldados republicanos , a quienes el gobierno galo no abrió las fronteras hasta el mismo 5 de febrero de 1939. Antes, entre el 27 y el 28 de enero, se había permitido el acceso a mujeres, niños y ancianos. Aunque solo debido a la inmensa marea humana que llamaba a las puertas de Francia. «La llamaron “ la Retirada ”. Nunca, hasta entonces, se había visto algo tan enorme. Fue un evento tan espectacular que todos los diarios de la época se hicieron eco de ello», sentencia la popular autora. Con todo, a aquellos refugiados no les esperaba una acogedora vivienda al otro lado, sino, en muchos casos, la estancia en campos de concentración plagados de hambre, frio e insectos.

Sin opciones

Entender el origen de «la retirada» nos obliga a retrasar el calendario hasta principios de enero, mes en el que una Segunda República a la defensiva perseguía todavía una intervención internacional que pusiera orden en la Península. El sueño se terminó a finales de mes, cuando Manuel Azaña recibió la nueva de la llegada a los arrabales de Barcelona de Franco y el general Vicente Rojo aconsejó un cese total de las hostilidades para evitar más bajas. Parte del gobierno se mostró en contra. Con ese negro panorama, el presidente, su familia y su séquito pusieron rumbo hacia la frontera norte de España. Según él mismo confirmó, la única realidad era que «hemos perdido la guerra, hemos sido vencidos, y no nos queda más que sacar las consecuencias».

Para mayor desgracia de la Segunda República , la prensa nacional e internacional ya había hecho público que Francia, nación vecina y, por tanto, destino lógico hacia el que partirían los exiliados republicanos en busca de cobijo, prefería mantenerse al margen de la Guerra Civil y cumplir a rajatabla el «Pacto de no intervención» (firmado por las grandes potencias para evitar que la contienda se convirtiera en un nuevo enfrentamiento a nivel mundial). Ejemplo de ello es que Édouard Daladier , presidente del Consejo de Ministros y ministro de Defensa galo, había insistido a mediados de enero en que rechazaba «la cooperación con las fuerzas hispanosoviéticas […] debido a que […] produciría una respuesta italiana inmediata». Amparándose en esta lógica, el gobierno del país cerró fronteras el 26, tras la caída de Barcelona.

Francia no tomó aquella decisión a la ligera. Ni mucho menos. París clausuró las fronteras a los extranjeros que no tuvieran sus papeles en regla a sabiendas de que no tardaría en arribar hasta su país una ingente cantidad de refugiados republicanos. Lo que desconocían es que hasta el sur de su territorio iba a llegar una auténtica marea humana . Así lo confirma Mesquida en su obra, donde especifica que se desplazaron « miles de combatientes y de civiles de todas las regiones de España , hombres, mujeres y niños de todas las condiciones, muchos de ellos gravemente heridos». Para entenderlo basta con leer lo que el corresponsal del diario «The New York Times», Herbert Matthews, publicó en una noticia del 5 de febrero:

«Todas las carreteras secundarias, todos los campos y todas las colinas, eran un hormiguero de miles y miles de desventurados caminando hacia la frontera»

Uno de aquellos exiliados fue Antonio de la Fuente , cuyo testimonio fue recogido en 2019 por el diario «Le liberation» . Este chico, de apenas nueve años, partió desde Puigcerdá , donde residía, hasta la frontera gala junto a su madre, su abuela, su tía y sus cuatro hermanos. Tanto su padre como su único hermano varón se quedaron en la Península, pues querían seguir la lucha. Afirmó que durante el trayecto y a pesar del temor, se declararon partidarios del gobierno. Él hizo el viaje en tren, y no fue el único. Aunque otros tantos tuvieron menos suerte y se vieron obligados a cruzar los Pirineos en vehículos desvencijados y ataviados apenas con mantas y abrigos largos.

En su obra, Mesquida es todavía más cruda. La autora afirma que «la mayoría de ellos llegaron arrastrándose bajo la lluvia y la nieve, sorteando los cadáveres y los cuerpos que aún se derrumbaban, incapaces de continuar». Aquella locura cogió por sorpresa al gobierno galo, que entró en contacto con Francisco Franco para crear una suerte de tierra de nadie neutral entre Andorra y Port-Bou . Pero la respuesta fue una sonora negativa. Al final, y a sabiendas de que más de tres decenas de reporteros de todas las nacionalidades observaban con ojo crítico lo que allí sucedía, a Daladier no le quedó más remedio que abrir de nuevo las fronteras.

Entre el 27 y el 28 de enero se permitió el acceso a los civiles y ocho días después se hizo lo propio con el ejército. La mayor parte de los investigadores cifran en 475.000 las personas que atravesaron la frontera a través de los municipios de Cerbère , Le Perthus , Prats de Mollo o, entre otros, Bourg-Madame . Y de ellos, más de la mitad fueron militares. Testigos hubo a cientos, pero pocos describieron con más crudeza el suceso que Federica Montseny , la famosa sindicalista que se convirtió en ministra durante la Segunda República:

«¿Quién puede olvidar esas horas, ese espectáculo de las montañas llenas de gente que acampaba bajo los árboles, temblando de frío y de terror?»

Campos de concentración

El calvario, sin embargo, no terminó con el paso de la frontera. Para empezar, los españoles no fueron recibidos con los brazos abiertos, sino como criminales. En palabras de Mesquida, les esperaban gendarmes y soldados coloniales «armados hasta los dientes».

Francia, por entonces, estaba muy lejos de ser la tierra de paz y prosperidad que muchos creían . Más bien lo contrario: habían florecido las conductas xenófobas (un decreto del 12 de noviembre de 1938 permitía, por ejemplo, el encierro de cualquier «extranjero indeseable»), una crisis económica sacudía el país y, para colmo, el gobierno sabía que, a pesar de que las viejas potencias mantenían una política de apaciguamiento hacia Alemania, solo era cuestión de tiempo que Adolf Hitler alzara a sus tropas y arribaran vientos de guerra de nuevo.

La misma Montseny dejó escrito que sus compatriotas fueron tratados como ganado. En sus palabras, la «suma hostilidad e indiferencia» que demostró el gobierno y la población gala «agravó la situación de los vencidos» e hizo de los exiliados un «rebaño de parias, una inmensa legión de esclavos sin ninguno de los derechos reconocidos por el Estatuto Internacional del Derecho de Asilo a los refugiados políticos». Mesquida, clara como el agua, señala que no hubo piedad y que «en territorio francés, los civiles recién llegados fueron separados de sus familiares y amigos». A los militares les sucedió otro tanto, con la diferencia de que fueron desarmados, como bien recordó el famoso general Enrique Líster en sus memorias:

«¡Fue para mí el momento más amargo de mi vida! Era terriblemente doloroso e injusto que combatientes curtidos en tres años de continuo pelear tuvieran que entregar sus armas para ser conducidos a campos de concentración. Y ese dolor lo aumentaba la falta de dignidad de algunos oficiales franceses que, sin esperar siquiera nuestra marcha para repartirse el botín, se abalanzaban sobre las pistolas según iban cayendo a tierra, arrancándoselas literalmente de las manos unos a otros».

Superado por los acontecimientos, el gobierno francés se negó a abrir los campamentos militares ubicados al sur de Francia y optó por otras soluciones. Los más suertudos fueron subidos en trenes y repartidos por los setenta departamentos en los que se dividía el país. Sin embargo, el destino de la inmensa mayoría fueron una serie de campos de concentración levantados a toda prisa en las playas del sureste del país . Según el «Musée de l’histoire de l’inmigration », algunos como los de Argelés-sur-mer, Barcarés y Saint-Cyprien fueron edificados por los propios refugiados. Y otros como los de Vernet d'Ariège, Septfonds, Rieucros, Gurs, Bram y Agde destacaban por ser rudimentarios. Así, hasta un total de veinte.

«Era terriblemente doloroso e injusto que combatientes curtidos en tres años de continuo pelear tuvieran que entregar sus armas para ser conducidos a campos de concentración»

Las condiciones de vida en estos campos de concentración han sido narradas en una infinidad de ocasiones, y no por ello dejan de ser menos impactantes. Más de 15.000 refugiados murieron en las primeras semanas a causa, en palabras de Mesquida, del frío y las enfermedades . Miles de soldados, olvidados, fallecieron por sus heridas antes siquiera de llegar a estas prisiones debido a la falta de asistencia médica. El hacinamiento tampoco ayudó: 100.000 refugiados en Argelés y 80.000 en el Rosellón . Así recordó aquellos días Antonio de la Fuente en su entrevista a «Le Liberation»:

«Cuando el viento soplaba muy fuerte la arena se acumulaba en las paredes. Por la mañana, todos estábamos cubiertos de varios centímetros de arena. […] Al principio no había baño. Era desesperante. Bebíamos agua bombeada de la orilla del mar; aunque luego encontraron soluciones, como cisternas. Mis hermanos y hermanas tuvimos la suerte de no enfermar».

Con el paso de los meses, a muchos excombatientes se les ofreció la posibilidad de unirse al ejército. Y, según desvela Mesquida a ABC, aceptaron. «Venían del combate, tenían experiencia. Muchos se alistaron en unidades militares porque preferían eso a la humillación de verse internados en los campos de concentración, la otra gran lacra después del hambre». Otros tantos fueron enviados, poco después, a las Compañías de Trabajadores Extranjeros . «La guerra contra Alemania hizo necesaria la mano de obra. Faltaban hombres para trabajar en la agricultura. Miles de españoles fueron llevados a la Línea Maginot , y muchos de ellos se enfrentaron a los alemanes en 1940», sentencia. Poco después se fundaron los Grupos de Trabajadores Extranjeros. Distinto perro, mismo collar.

Noticias relacionadas