La hazaña del Robinson Crusoe gallego que abandonó a Magallanes y vivió solo con los indios durante años

Gonzalo de Vigo desertó de la nao Trinidad a su paso por las islas Marianas, harto de enfermedades, hambre y penurias, para aprender la lengua y las costumbres de los indígenas y convivir con ellos como si fuera un aborigen más

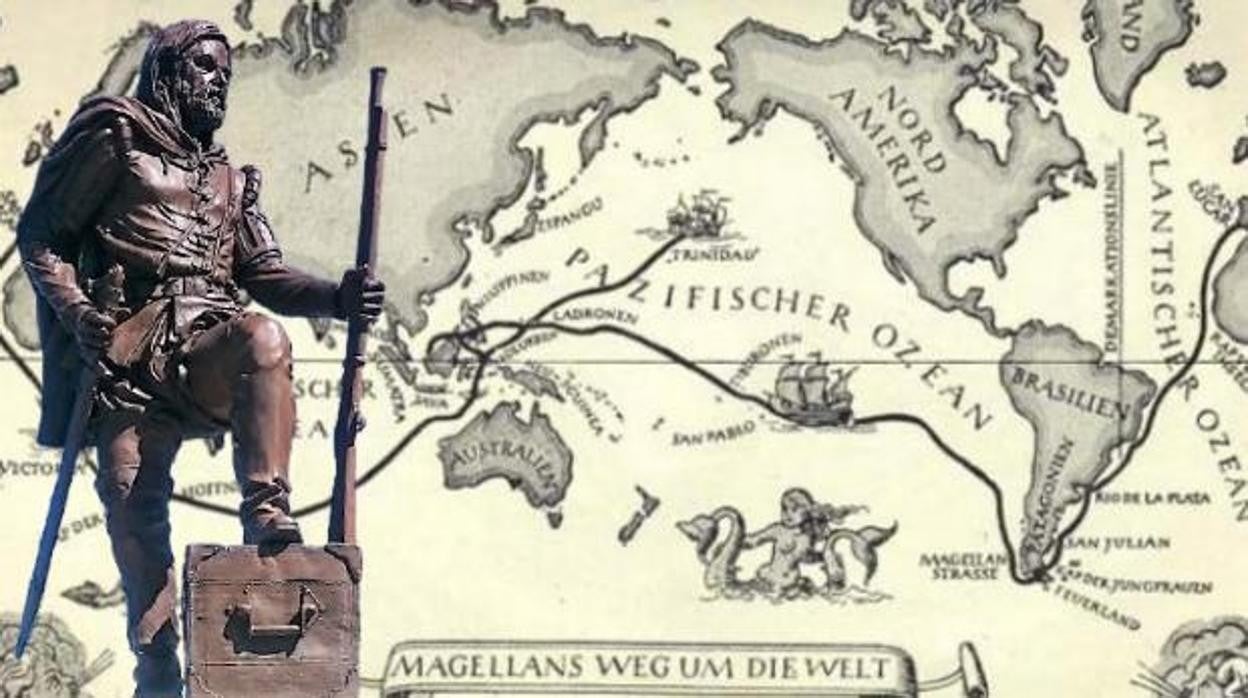

Aunque apenas se conoce nada de su vida privada, ni tan siquiera la fecha exacta de su nacimiento a finales del siglo XV o principios del XVI, Gonzalo de Vigo se encuentra entre los más grandes descubridores de la historia de España. De hecho, fue uno de los tripulantes más importantes de la expedición de Magallanes , que partió de Sevilla en 1519 y completó la primera vuelta al mundo junto a otros marinos ilustres como Juan Sebastián Elcano. Un viaje que cambiaría el curso de la Humanidad, al perfilar los límites de África, Asia, Europa, América y Oceanía y liderar la colonización del Pacífico.

Sin embargo, no es por eso por lo que se conoce a este aventurero gallego, sino por una hazaña mucho más extraña e increíble que ayudó a salvar el prestigio de España, cuando esta afianzaba su imperio en plena expansión en la época de los descubrimientos. Lo hizo tras enrolarse como parte de la tripulación de la nao Trinidad, la única que, junto a la Victoria, consiguió alcanzar las islas Molucas, actualmente conocidas como islas Marianas, en marzo de 1921. Pero nuestro protagonista y otros dos compañeros portugueses no quisieron continuar el viaje, hartos como estaban de enfermedades y penurias, y prefirieron desertar y quedarse en Guam.

Los marinos lusos, sin embargo, fueron asesinados inmediatamente en una trifulca con los indígenas, pero Gonzalo de Vigo optó por aprender su lengua y adaptarse a sus costumbres, hasta integrarse como un miembro más en la vida de los nativos. Y le fue tan bien que convivió con ellos durante cinco años, como una especie de Robinson Crusoe gallego o del teniente John J. Duncan, al que dio vida Kevin Costner en la oscarizada película de 'Bailando con lobos' (1990).

El misterio de su nacimiento y muerte

Según el historiador Amancio Landín, era hijo de Rodrigo Álvarez y de Isabel Martínez y su verdadero nombre era Gonzalo Álvarez. Dado que él mismo se identifica como gallego y que añadió a su nombre el apellido 'De Vigo', la mayoría de los historiadores deducen que era natural de esa localidad. Tampoco se sabe dónde murió, aunque Óscar Ferreiro, profesor e investigador de la Universidad de Vigo que descubrió su existencia en las investigaciones de su tesis doctoral, defiende que terminó sus días en las islas Marianas, pues su nombre no figura en ningún archivo entre los retornados. «Se integró muy bien por la lengua y la cultura y, posiblemente, se quedó allá, incluso con alguna nativa, pero eso son suposiciones», comentaba en una entrevista con 'El Faro de Vigo' en 2013.

Durante cinco años, entre 1921 y 1926, este Robinson Crusoe español no tuvo ningún contacto con europeos y no tuvo más remedio que aprender su idioma, vivir según sus hábitos y explorar la geografía del lugar como si de las costas gallegas se tratara. Fue nuestro primer emigrante en América, donde adquirió unos conocimientos que resultaron fundamentales para las siguientes expediciones. Más concretamente, para la que Carlos I envió a las islas Molucas, en 1925, con el objetivo de reclamar su anexión al Imperio Español y conseguir el monopolio del comercio de las especias.

La expedición de García Jofre de Loaísa salió de La Coruña, el 24 de julio, con una flota de siete naves y 450 hombres. Entre ellos estaban algunos de los marinos más importantes de la historia de España, como Andrés de Urdaneta, el cosmógrafo más grande de su tiempo, y Rodrigo de Triana, el primer español en avistar América en el viaje de Colón. La travesía, sin embargo, fue una sucesión de desastres, calamidades y deserciones. En ella perdió la vida el no menos insigne Juan Sebastián Elcano y otros cientos de navegantes más. Tres de las naves no llegaron a cruzar el estrecho de Magallanes y sólo una, la Santa María de la Victoria, alcanzó las Molucas.

El encuentro con Gonzalo de Vigo

Cuando el 5 de septiembre de 1526 se recortaron en el horizonte las velas de esta nao —la misma que había dado la vuelta al mundo con Magallanes y la única que seguía a flote de esta expedición—, se acercó una canoa aborigen con un hombre medio desnudo y con el cabello y la barba muy largos. Su aspecto y el color de su piel les extrañó, puesto que no parecían los propios de un indígena americano. Entonces, en un perfecto castellano, les saludó: «En buena hora os veo, capitán, maestro y toda su buena compañía».

Según relató Urdaneta en sus memorias, el encuentro se produjo así: «Al llegar, hallamos a un gallego que se llama Gonzalo de Vigo y que se quedó en estas islas con otros dos compañeros de la nao de Espinosa. Estos dos murieron y él se quedó vivo, por lo que vino luego a la nao y lo aprovechamos mucho, ya que sabía la lengua de las islas». Otro de los tripulantes, Gonzalo Fernández de Oviedo, lo contó de la siguiente manera: «En una isla llamada Botahá vino un cristiano en canoa que hablaba castellano. Los de la nao le dieron la bienvenida con mucho placer y le preguntaron cómo había llegado a aquellos lares. Este respondió: 'Señores, yo soy uno de los de la Armada del capitán Magallanes. Vine en la nao [Trinidad] del capitán Gonzalo Gómez de Espinosa. Como esta no pudo ir a la Nueva España y los hombres se morían de cierta dolencia en la nao, salimos yo y otros dos compañeros portugueses por miedo a morir en la isla más cercana del norte. Allí los indios mataron a los dos compañeros por ciertas sinrazones que ellos cometieron y yo me fui con ellos a la isla. Soy gallego, me llamo Gonzalo de Vigo y conozco muy bien la lengua de estas islas'».

A pesar del caluroso recibimiento, nuestro protagonista no quiso entrar en la nao ni ayudarles sin que antes le concedieran un seguro real con el que librarse de todos los crímenes que hubiera cometido. En su caso, la deserción, y después fue acogido por la expedición como lo que era: un salvador y un héroe que había sobrevivido cinco años a los indígenas, conviviendo perfectamente con ellos y adquiriendo unos conocimientos que les iban a ser muy útiles. En primer lugar, como intérprete y, en segundo, como mediador ante los aborígenes. Sobre todo, ante el Rey de las Molucas, con quien propició un encuentro amistoso que favoreció un lucrativo intercambio comercial de especias entre las Islas y el Imperio Español.

El perdón del Rey

Eso dio a su papel un valor incalculable, hasta el punto de que no solo obtuvo el perdón Real, sino que la Monarquía española le pagó de golpe todos los salarios atrasados por sus servicios en la expedición de Magallanes y en la de García Jofre de Loaísa. No queda duda de que Gonzalo de Vigo aprovechó aquellos cinco años entre los indios, no solo para aprender su lengua y sus costumbres como ningún europeo había hecho antes, sino para conocer perfectamente la situación y características de las islas que estos habitaban.

Así informó a los expedicionarios, tal y como explica Martín Fernández de Navarrete en su 'Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV' (1837): «Los de la nao tomaron muchos palomos que los indios tenían en jaulas y no se comían. Según les dijo Gonzalo de Vigo, estas islas son trece, que corren de norte a sur y de los 12 a los 19 grados de latitud. En ellas no hay ganado, gallinas ni otros animales, mientras que los abastecimientos se reducen a gran cantidad de arroz, pescado, cocos, aceite de cocos y sal».

Después del reencuentro con sus compatriotas, nuestro protagonista se sumó a la expedición de Loaisa y partió rumbo a la isla de Maluco, el 10 de septiembre de 1526. Un mes más tarde, en octubre, hizo escala en Mindanao. «El día 9 por la mañana fue el batel a tierra; el gallego Gonzalo de Vigo sabía un poco la lengua Malaya y se entendía con los del país. Estaban haciendo amistades con el Rey que les quería dar provisiones pero llegó un hombre natural de Malaca y creyendo este que los españoles eran portugueses, le dijo al Rey que no les diese nada ni tomase amistad con ellos, porque él conocía sus tratos y al mejor tiempo los matarían», añade Navarrete.

El regreso a Lisboa

La siguiente pista de nuestro protagonista la encontramos en 1533, en Gilolo, donde tuvo una destacada actuación para relajar la tensión entre los españoles y los indígenas de aquella isla, pero también como mediador entre españoles y portugueses. Lo cuenta el secretario técnico del Instituto de Historia y Cultura Naval, José María Madueño Galán, en un artículo publicado recientemente sobre Urdaneta: «El 10 de diciembre, la Armada portuguesa se presentó en Gilolo, pero fueron convencidos por el parlamentario enviado por el capitán español, Gonzalo de Vigo. Los diecisiete castellanos que quedaban en Gilolo se abrazaron con sus antiguos enemigos y los gilolanos, estupefactos ante la actitud de los españoles, inesperada para ellos, desistieron de sus intenciones y se adentraron en los montes».

Tres años después, en un barco destartalado y con una tripulación de solo 24 hombres llegaba al puerto de Lisboa. Eran Gonzalo de Vigo, Andrés de Urdaneta y compañía, que durante su periplo habían realizado numerosos e importantes descubrimientos geográficos y marítimos que fueron incautados por el Rey de Portugal, Juan III. Estos estuvieron a punto de perderse y que la expedición se convirtiera en un auténtico fracaso, que evitó nuestro Robinson Crusoe y su capacidad para establecer puentes con los indios.

Noticias relacionadas