Las chicas del Metro

La Compañía Metropolitana fue una de las primeras de España en abrir sus puertas al trabajo femenino

La lucha de las mujeres por abrirse hueco en el mercado laboral viene de lejos. Nuestras tatarabuelas ya peleaban por reivindicar su papel en el mundo, y algunas incluso se convirtieron en pioneras al entrar a trabajar en empresas como el Metro de Madrid , una de las primeras que contrató a empleadas para algunos de sus servicios. Su historia ha tomado cuerpo ahora en un libro, «Las mujeres en la historia del Metro», de la periodista Aurora Moya, que la Compañía presentó esta semana, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo.

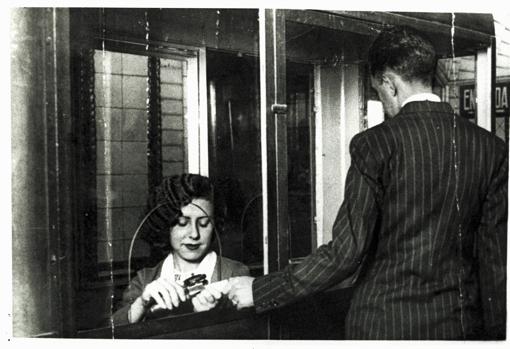

En aquel Madrid de apenas medio millón de habitantes que estrenó el Metro hace ahora cien años, la Reina Victoria Eugenia no visitó la instalación hasta más de un año después de inaugurarse: lo hizo el 16 de enero de 1921 y acompañada de su madre , la princesa Beatriz de Battenberg. Allí ya transitaban cada día decenas de miles de madrileños, mayoritariamente hombres, que desde el día uno se encontraron a señoritas recibiéndoles en las taquillas, validándoles los billetes con su mejor sonrisa.

Dado lo inusual que resultaba entonces que las mujeres trabajaran, y más aún que lo hicieran de cara a la ciudadanía, los responsables de Metro no dudaron en hacer público el siguiente aviso: «La Compañía confía en que el pueblo de Madrid, por su cultura, obedecerá las indicaciones de los empleados y tratará con su proverbial cortesía al personal femenino de la empresa» .

La mitad de la plantilla

Metro incorporó a mujeres a sus oficinas, como administrativas y telefonistas, y también había revisoras, mozas de estación y limpiadoras, además de las taquilleras. Los datos que aporta el libro indican un importante peso de las señoritas en la plantilla de la Compañía: en 1922, de un total de 351 empleados, 172 eran mujeres: un 49 por ciento, prácticamente la mitad.

Las más populares –porque eran las que trabajaban a la vista de todos– eran las taquilleras. Acomodadas en sus garitas, se acompañaban del botijo en verano y de una mantita en invierno, para combatir el gélido aire madrileño que entraba por las puertas y les alcanzaba. La manta también servía como amortiguador , dadas las horas que pasaban sentadas en una dura banqueta de madera.

En los primeros años, los billetes se validaban con un sello de tinta. Y aún se conservan algunas cartas de queja de usuarios porque luego los tiques les manchaban las manos. Las señoritas trabajaban, como muy tarde, hasta las dos de la madrugada. A esa hora, cerraban y se apresuraban a coger el último tren hacia sus domicilios.

Sólo solteras

Pero este panorama cambió a partir de 1930, cuando la empresa decidió que las mujeres que trabajaban de cara al público debían dejar su puesto y perder el empleo en el momento en que se casaran. «Los deberes que impone el atender a un hogar y a sus hijos son para la mujer incompatibles con los que el desempeño del cargo en el Metropolitano exigen», y que resumen en «rígida disciplina, puntualidad y asiduidad absolutas y perfectas», en un comunicado de la Compañía recogido en ABC (11-IV-1930).

En un intento por hacer pasar la píldora mejor, Metro entregaba una «dote» a las empleadas que cambiaban de estado civil, a la par que las despedía. Y aludía a las ventajas de este «relevo» forzado que provocaban los matrimonios: «Con las vacantes que con los matrimonios han ido produciendo , corren más las escalas y se mejora el porvenir de las que no han encontrado marido». Por supuesto, siendo España el país del Buscón y Lazarillo, hubo quien intentó sortear la prohibición y continuar en el puesto pese a estar casada o vivir en pareja sin pasar por la Vicaría. Para estos casos, el propio suburbano actuaba como vigilancia: evitaban que se «fomenten las relaciones ilícitas» y se cuidaba de «velar por la moralidad», contando para ello con «inspectoras y las mismas empleadas».

Conductoras

La llegada de la República supuso un cambio en esta situación. El 10 de diciembre de 1931, el presidente Manuel Azaña rubrica un decreto por el que el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, deroga la norma que impedía a las casadas mantener su puesto de trabajo, por ser «un precepto que fomenta la inferioridad jurídica».

Llegó la Guerra Civil, y con ella la marcha de muchos hombres al frente. Las mujeres en Metro les tomaron el relevo: ellas condujeron trenes, se ocuparon de las instalaciones eléctricas y del mantenimiento y el material.

Al acabar la contienda, el nuevo Gobierno de Franco volvió al «statu quo» anterior: un decreto de 9 de marzo de 1938 prohibía a las mujeres del trabajo nocturno y liberaba «a la mujer casada del taller y de la fábrica». La Ley de Reglamentaciones de 1942 fijaba como obligatorio dejar el trabajo al contraer matrimonio. La norma no cambió hasta 1961.

Durante muchas décadas, las empleadas de Metro sufrieron los efectos de la brecha salarial: sus sueldos eran menores que los de sus compañeros. Una situación que no cambió hasta el convenio de 1970, que reconocía la equjiparación salarial. No obstante, hubo que seguir peleándolo en los tribunales , y fue una sentencia del Constitucional relativa a las empleadas de Telefónica, de 1983, la que abrío por fin esta puerta.

Ese mismo año, volvió una mujer a coger los mandos de un tren. Hoy, cien años después de la inauguración del Metro, la compañía cuenta con un 26 por ciento de mujeres en una plantilla de 7.100 trabajadores. Hay supervisoras comerciales –lo que antes eran taquilleras–, mujeres en las oficinas, conductoras... Incluso la consejera delegada de Metro, Silvia Roldán , es, por primera vez, una mujer.

Noticias relacionadas