Artes&Letras

Castilla y León en la obra de Galdós: escenarios, historia y personajes

El novelista, dramaturgo y político ambientó en lugares de la Comunidad pasajes de sus tramas, recordó su historia y reconoció en Gaspar Núñez de Arce al «amigo y maestro» que alentó en sus comienzos

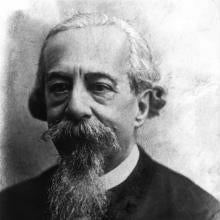

A Benito Pérez Galdós le interesaban más las gentes que el paisaje. Reconocido como gran retratista del alma humana y como creador de ambientes, si hay un escenario muy presente en su literatura es Madrid, pero la creación del autor canario, del que ahora se conmemora el centenario de su muerte, también se detuvo en distintos lugares de Castilla y León. Además, levantó obras en torno a personajes de esta tierra y no olvidó a su primer mentor, el escritor y político vallisoletano Gaspar Núñez de Arce.

Núñez de Arce

En enero de 1894 firma un texto recogido en Arte y crítica, el segundo volumen de sus Obras inéditas -publicadas en 1923 por Renacimiento-, donde confiesa el decisivo apoyo que recibió de Núñez de Arce en sus comienzos literarios. Galdós se sumaba a los homenajes que por entonces se realizaron al vallisoletano y a falta de «fantasía para ofrecer galas poéticas ante los altares del ingenio» se conformó con ofrecerle «la flor modesta de la gratitud».

Pronto desvelaba la razón por la que se sentía en deuda con el poeta y dramaturgo. Más de veinte años atrás había cometido Galdós la «temeridad» de aventurarse en el mundo de la novela y su primera obra, La Fontana de Oro, «cayó en las librerías como en un pozo». «Una mañana, cuando ya consideraba yo a la tal Fontana como cosa perdida, y no sentía malditas ganas de repetir el ensayo, me vi sorprendido por un artículo inserto en la cuarta plana del mismo periódico en que hacía mis primeras armas [El Debate]. Era una carta dirigida al autor de la olvidada novela, y llevaba la firma de Núñez de Arce, el cual, aunque aún no había escrito los Gritos del combate, ni El haz de leña, ni el Idilio, gozaba de gran autoridad en la república de las letras», cuenta Galdós. «Bien se comprenderá mi asombro, y la vivísima emoción que sentí al ver que una eminencia, pues ya lo era Núñez de Arce o estaba a punto de serlo, hablaba al público de la obra de un desconocido, y la encomiaba, y alentaba al autor a seguir trabajando», añade.

«Pareció me que se me abrían las puertas del cielo (...) Lo que agradecí esto al buen amigo y maestro no hay para qué decirlo. Su generosa ayuda dio a la Fontana lo que no tenía, lectores», declara Galdós, que aprovecha el homenaje para valorar la obra de su mentor: «El castellano es en boca suya verdadera lengua de los dioses: no caben más sobriedad y galanura. Es la mayor nobleza posible en la palabra humana».

José Zorrilla

En el mismo libro aparece una semblanza de otro poeta y dramaturgo vallisoletano, José Zorrilla, al hilo de su coronación como poeta nacional. Galdós no asistió al homenaje celebrado en Granada en 1889, pero no quiso dejar de ensalzar la obra del autor del Tenorio. «Es la encarnación de la poesía española, en lo que tiene de castizo y tradicional; y su inspiración está empapada en las cualidades esenciales del carácter castellano (...) Ningún otro ha tenido más entusiastas adeptos, ni secuaces más vehementes, ni tantos y tan fanáticos imitadores. Él sólo constituye una época literaria, una escuela».

Soria en «El caballero encantado»

Ya en el territorio de la ficción, El caballero encantado se desarrolla en su mayor parte en la provincia de Soria. Allí llega el noble Carlos de Tarsis y Suárez de Almondar convertido por un hechizo en el humilde Gil.

Alejada de la línea realista, su quijotesca historia lleva a Gil a trabajar en una cantera cercana a Ágreda, «en la falda de un monte, de los que sirven de estribo y contrafuerte al excelso Moncayo». Allí se enamora de Pascuala, su particular Dulcinea, y tras ella recorre otras localidades: Matalebreras, Suellacabras, Renieblas, Garray... Hasta culminar peregrinaje en Calatañazor, tras pasar por la capital y trabajar en las excavaciones de Numancia, entre vestigios «que dos mil años ha fueron asiento y abrigo de un pueblo perpetuado en la excelsitud de la Historia».

Después de paradas en Golmayo, Carbonera, Villaciervos, Villaciervitos, Mallona... «avistaron la histórica villa de Calatañazor, empingorotada en un cerro, guarnecida de torres y de imponentes y ceñudos peñascos». En la crítica que encierra la novela a la España caciquil, representada en Soria por la familia de los Gaitín, Galdós refleja el descontento del pueblo y alude a la revuelta contra esa familia que se prepara en Boñices.

Episodios Nacionales

La crónica novelada sobre la historia de España cerró su primera serie en escenario salmantino. La batalla de los Arapiles cuenta la última aventura de Gabriel de Araceli. Aparecen Castrejón, Vitigudino, Ledesma, Villamayor, Cabrerizos o la capital, que el narrador contempla desde la torre de la Merced: «la ciudad ilustre, la insigne Roma la chica, se desvanecía allá abajo perdiéndose entre las brumas de la tierra. Vi otras torres, los tejados, las calles, la majestuosa masa de las dos catedrales, multitud de iglesias de diferentes formas que habían tenido el privilegio de sobrevivir; innumerables ruinas...».

Entre los dos montes Arapiles, «aquellas dos esfinges de tierra, levantadas la una frente a la otra» se desarrolló «uno de los más sangrientos dramas del siglo, el verdadero prefacio de Waterloo».

En Los apostólicos, Galdós describe los juegos de agua de La Granja de San Indefonso. «Los atónitos ojos del espectador dudan si aquello será verdad o será sueño», escribe sobre los surtidores del palacio segoviano tras compararlo con otras suntuosas residencias reales europeas. «¡La Granja ! ¿Quién no ha oído hablar de sus maravillosos jardines, de sus risueños paisajes, de la sorprendente arquitectura líquida de sus fuentes, de sus laberintos y vergeles?... Versalles, Aranjuez, Fontainebleau, Caserta, Schoenbrünn, Potsdam, Windsor (...) podrán igualarle, pero no superan al rinconcito que fundó el primer Borbón para descansar del gobierno».

A Juan Martín el Empecinado dedicó Galdós otro de sus Episodios Nacionales, el titulado con el apodo del guerrillero, cuyo origen se explica en la novela: «No sé si por completo describí la persona de D. Juan Martín, a quien nombraban el Empecinado por ser tal mote común a los hijos de Castrillo de Duero, lugar dotado de un arroyo de aguas negruzcas, que llamaban pecina». Aunque su destino final sería muy distinto, Galdós presenta al héroe de la lucha contra los franceses como un hombre dispuesto a volver «con un par de mulas», cuando termine la guerra, a su pueblo vallisoletano o al burgalés de su mujer (Fuentecén).

La obra que se alejó de su literatura realista se desarrolla en su mayor parte en Soria

El guerrillero es mencionado en otras obras de Galdós, también al margen de los Episodios. En su primera novela, La Fontana de Oro, dará instrucciones por carta para plantar cara al ejército francés en Sahagún (León), por donde había pasado Napoleón camino de Astorga. «La lucha fue horrible. Desde las ventanas, desde las esquinas disparaban los paisanos contra el enemigo, cuyas filas se diezmaban (...) A la partida uniose al fin el resto del pueblo. Un esfuerzo más, y los franceses eran vencidos. Este esfuerzo se hizo: costó muchas vidas; pero los franceses, no queriendo perder más gente, emprendieron la retirada hacia Valencia de Don Juan».

La segunda serie de los Episodios Nacionales tienen como personaje principal y ficticio a Salvador Monsalud, con casa y familia en Puebla de Arganzón (Burgos), quien en El equipaje del rey José vuelve a su pueblo tras pasarse al bando francés.

Santa Juana de Castilla

«Santa Juana de Castilla». El encierro de la reina Juana en Tordesillas sirvió de argumento a una obra de teatro de Galdós que estrenaría Margarita Xirgu en 1918. El primero y tercero de sus tres actos se desarrollan en el palacio donde estuvo recluida; el segundo se sitúa en una finca de la provincia vallisoletana, en las inmediaciones de Villalba del Alcor, a media legua de «las puertas de Villalar», donde fueron degollados los comuneros, episodio que se recuerda en la obra.

Fisonomías sociales

En uno de los textos de Fisonomías sociales (el segundo volumen de las Obras inéditas), escribe Galdós sobre los mercados de Madrid, donde se reciben preciados productos de Castilla y León: «Valladolid y tierra de Campos nos envían sus harinas, reputadas por las primeras del mundo, y sus vinos blancos, ligeros, de la Nava y Rueda y La Seca; Zamora, sus incomparables garbanzos, que se asocian al organismo nacional hasta en los climas más remotos; Salamanca, sus reses bien cebadas y sus harinas, que compiten con las extremeñas; Ávila nos manda cerezas y bueyes».

Sobre Burgos escribió que era tan célebre por su catedral como por su destemplado clima

En el capítulo de esa misma obra «Panoramas madrileños», una nevada en la capital le recuerda al escritor los rigores del tiempo burgalés. En Madrid se habían registrado 5 o 6 grados bajo cero, mientras en Burgos habían llegado a los -18. Galdós contribuye a la fría fama de la ciudad -que convirtió en primer destino de viaje de novios de Juan y Jacinta de su Fortunata...-, «tan célebre por su incomparable catedral como por lo destemplado de su clima». Y por si hubiera alguna duda, añade una experiencia personal: «Allí, en agosto, hay que salir con capa. Yo he visto una fuerte nevada en dicha ciudad el día del Corpus, que cae siempre en mayo o junio».