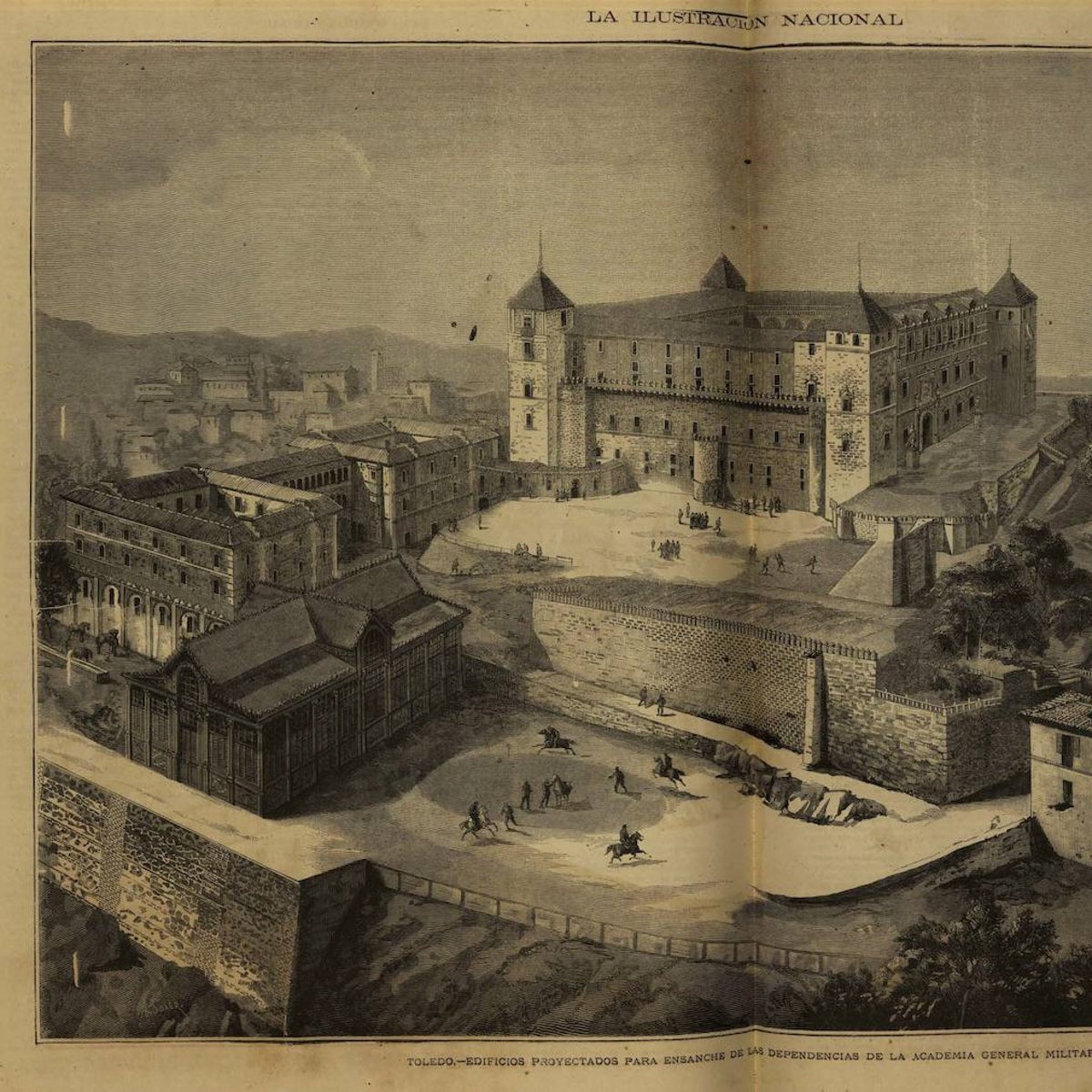

Toledo fingido y verdaderO

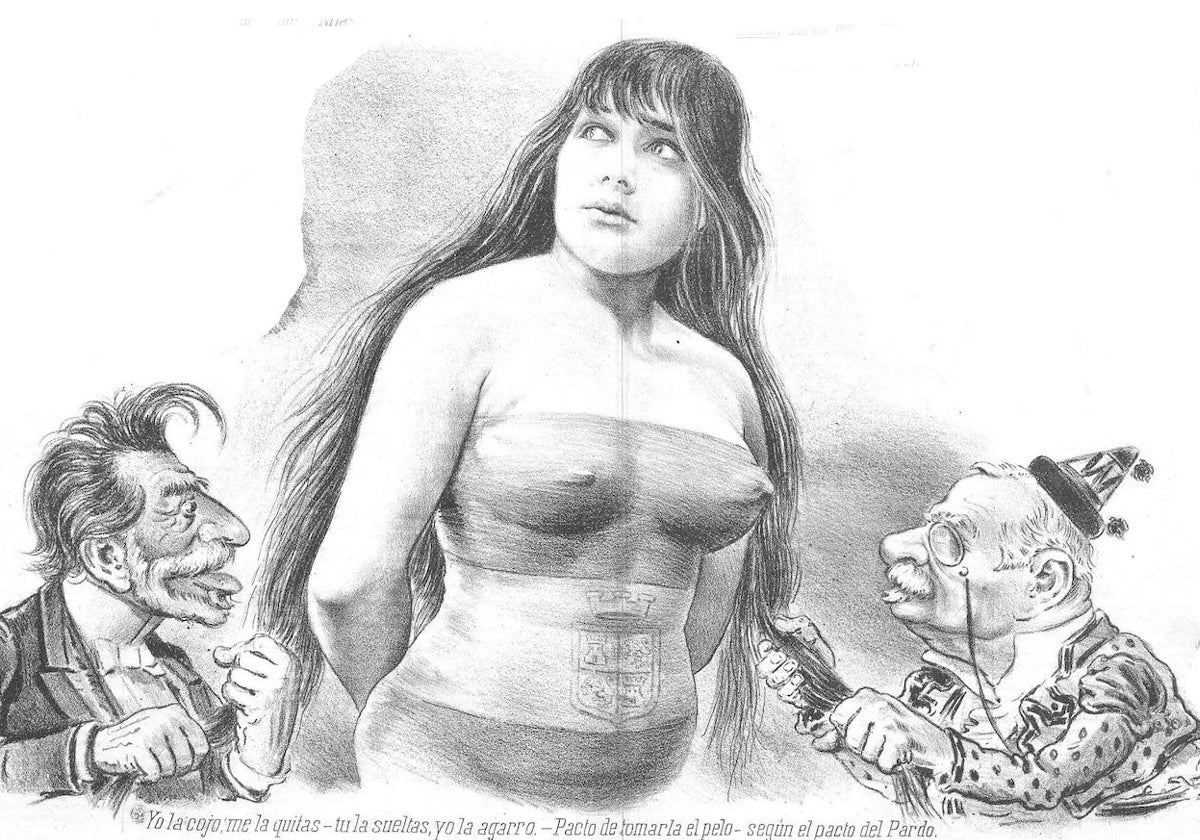

Toledo, fin de siglo: continuidad y contestación

El inmovilismo del sistema y la contestación al orden dominante marcaron el final del siglo XIX en Toledo

Mientras las innovaciones derivadas del desarrollo industrial y tecnológico moderno iban penetrando en Toledo, la vida institucional seguía instalada en la inercia a fines del siglo XIX. A su vez, la burguesía urbana se desinteresaba de contribuir al progreso, mientras persistían graves desigualdades que mostraban la incapacidad del sistema para resolver el desequilibrio social y crecía el descontento.

Continuidad conservadora

Por un lado, el turno de partidos característico del sistema político de la Restauración continuaba rigiendo las elecciones municipales bajo la atenta supervisión del gobierno civil. De tal modo, los gobiernos conservadores elevarían a la alcaldía, a partir de 1890, a Julio González Pérez (1890-1891), Domingo García Frutos (1891), Lorenzo Navas (1891-1893 y 1895-1896) y Lucio Duque (1896-1897 y 1899-1901). Los liberales, por su parte, a Antonio Bringas Portillo (1886-1890), Manuel Nieto de Silva (1893-1895) y a José Benegas Camacho (1897-1899), cuyo paso al bando conservador le llevaría de nuevo a la alcaldía (1903-1905 y 1907-1909).

Por otro lado, las pocas familias pudientes preferían dedicarse al disfrute de las rentas de sus tierras y casas o al lucrativo negocio de la usura. Del año 1896 al 97, según datos recogidos de la prensa de la ciudad, se contaban en Toledo 78 capitalistas que ofrecían préstamos al 50, 60 y 80 % anual. Solo una ínfima minoría de los mayores contribuyentes de la ciudad se interesaba por invertir en empresas generadoras de trabajo o en tomar parte activa en la colectividad. Es significativo, a este respecto, que no aparezcan apenas sino representantes de sus diversas opciones ideológicas -carlistas, conservadores, liberales o republicanos- en la obra del periodista Rómulo Muro, Albaricoques de Toledo, que recogía el retrato de los que, en 1893, algo significaban en ella.

En cuanto a la Iglesia, eje principal del poder social junto con el ejército, los 136 curas al servicio del cabildo catedralicio y el arzobispado, de capellanías diversas y de las diecinueve parroquias latinas (nueve matrices y filiales el resto) y dos mozárabes existentes hasta 1900 procuraban mantener sobre la población un estricto control ideológico. Muestra de ello es la dura campaña emprendida en 1894 por el arzobispado contra el periódico satírico conservador Fray Verás, cuyo cierre obtuvo. Respecto a la mendicidad, se contentaba con la práctica habitual de la limosna y con ofrecer, de forma esporádica y bien publicitada por la prensa, bonos para recoger panes o raciones de pan, arroz y bacalao. Su postura frente a los conflictos sociales venía expresada por el cardenal Antolín Monescillo (1811-1897) en 1896: «Es muy peligrosa la máxima de poner como en líneas opuestas al rico y al pobre, como también es arriesgada la idea de infundir en el corazón de los pobres una especie de igualdad émula y enemiga de la propiedad, de la autoridad y del derecho».

¿Fin de un ciclo y comienzo de otro?

Con todo, la introducción del sufragio universal a partir de 1890, la muerte de los líderes de los partidos turnantes, Cánovas por el conservador en 1897 y Sagasta por el liberal en 1903, y la aparición y crecimiento de los primeros organismos representativos de la clase obrera iban a alterar de forma decisiva el equilibrio del sistema. Fueron factores que, desde comienzos de la década, se sumaron al descontento popular por las deficientes condiciones de vida, la inoperancia de las clases dirigentes y el predominio del caciquismo. Como constataba el periódico La Idea en 1903, el cuarto estado, es decir, el conjunto de clases populares al margen del sistema, en contraposición a nobleza, clero y burguesía, «aprieta buscando sus derechos y sus garantías para vivir».

Los republicanos, por su parte, presentes en la vida municipal desde los años del sexenio democrático (1868-1874), habían obtenido en 1889, antes incluso de ser aprobado el sufragio universal, cuatro concejales y una tenencia de alcaldía (el procurador de tribunales Benito Gómez Gutiérrez), tras coaligar sus distintas tendencias y aliarse con el Partido Liberal. Dos años después, serían seis los elegidos, conservando Gómez Gutiérrez la tenencia de alcaldía y situándose como síndico primero el industrial Mariano Toledo Ruiloa. La presencia republicana en la vida social y el municipio llegaría a su máxima expresión entre 1899 y 1905. El periódico La Idea y el Casino Republicano eran fundados en 1899. Unos años más tarde, en 1903, agrupados sus partidarios en una nueva Unión Republicana y coaligados con las sociedades obreras, sus seis candidatos fueron elegidos concejales, ocupando tres tenencias de alcaldía y la primera sindicatura. Similar coalición les permitiría alcanzar el número más alto de representantes consistoriales en 1905, cuando los diez regidores republicanos constituyeron la minoría más numerosa de la corporación. Por otra parte, las nuevas ideas democráticas igualmente irrumpen en el Instituto Provincial de Enseñanza, donde, tras cesar republicanos como Saturnino Milego y Enrique Urios, ingresaron otros como Luis de Hoyos y Julián Besteiro.

En cuanto a la clase obrera, hasta la última década del siglo XIX solo tuvo presencia pública indirecta como objeto de la beneficencia, beneficiario pasivo de cooperativas de consumo y sociedades de socorro mutuo o gracias a la mirada de artistas y fotógrafos. Quebrando esa pasividad, en septiembre de 1891 se constituyó la Agrupación Socialista toledana, presidida por Manuel Reyes, que rápidamente adquiriría protagonismo. En 1893 promovió la creación de un embrionario centro obrero y ese mismo año presentaría candidatura a las elecciones generales. Asimismo, Iniciativas conjuntas de republicanos y socialistas darían origen a las primeras sociedades de resistencia, agrupadas en 1903 en un Centro de Sociedades Obreras sin color político, y a la elección como concejales de los carpinteros republicanos Lucio Peces-Barba en 1901 y Gregorio Prudenciano en 1905.

Se podía suponer el comienzo de un nuevo ciclo en la vida social de la ciudad que ponía en riesgo la hegemonía conservadora. Así debió de entenderlo el Ayuntamiento, asediado por reclamaciones constantes de obreros en paro, que renombró dos calles en 1897, vuelto hacia las glorias del pasado, dedicándolas al Cardenal Lorenzana y a Sixto Ramón Parro.

La reacción más importante fue de la Iglesia. El cardenal Ciriaco Sancha (1833-1909), llegado a Toledo tras morir Monescillo, creaba en 1900 el Patronato de Escuelas Nocturnas para Obreros. Tres años después, un Protectorado Obrero al que dieron la espalda, con el socialista Pedro Baeza de portavoz, las diecisiete sociedades de resistencia ya creadas. Lo presidía el teniente coronel de Intendencia Antonio Reus, fundador de la Cooperativa de Obreros en 1884 con fines asistenciales. A su vez, en 1904 constituía un Círculo Católico de Obreros y ponía las bases del periódico El Castellano, para contrarrestar la creciente influencia republicana y socialista sobre la población, y en 1908 inauguraba el Sindicato Católico San José con 134 socios, cuando cerca de 1500 obreros cotizaban en las sociedades de resistencia existentes.