ARTES&LETRAS CASTILLA-LA MANCHA

Rafael Morales, el poeta de la misericordia

Se cumple el centenario del nacimiento del gran autor talaverano

Noticias relacionadas

La doble imagen del poeta y el hombre constituyen, en Rafael Morales, un todo inseparable. Esa correspondencia entre lo vital y lo literario, o entre su poética y su personalidad, ya la subrayó Luis Jiménez Martos en el libro que, en homenaje al poeta talaverano, publicó en 1993 el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón: «Lo que va con él, permanentemente, es el acento de humanidad que se nutre de estética, y el de la estética que se nutre de humanidad». De un modo similar lo describía también Francisco Creis, en el mismo libro, cuando escribió que «Rafael Morales es un hombre bueno, sencillo, humilde, profundo en sus convicciones, amigo de todos, con un deje de cierta melancolía que le hace ser aún más fiel al humanismo de su propia obra. En una palabra, todo un caballero de la poesía».

Otro de los más certeros retratos del poeta lo dejó escrito José Hierro: «Con su gran humanidad física, con su gran humanidad espiritual, moro o judío bueno de Talavera, tiene un tremendo defecto: es, en el buen sentido de la palabra, bueno. Su magisterio, secreto, hubiera sido más constatable de haber utilizado, en su vida y en su obra, el desdén, la arrogancia. Pero prefiere pasar por la vida de puntillas, sin hacerse notar».

Valoraciones

Y también José G. Manrique de Lara lo definía, en parecidos términos, en su obra Poetas sociales españoles : «Rafael Morales deja en la palabra una impregnación de bondad. Pondera lo sencillo sin apelar a otro medio que no sea el de la propia sencillez, pero siempre en el seno de la belleza, cercano a una verdad contemplada con una cierta amargura».

Por otro lado, Rafael Morales ofreció, en sus «Reflexiones sobre mi poesía», las pautas teóricas de su poética, que se encuentran, como hemos señalado, en perfecta correlación con su perfil humano. Así, destacaba el poeta que el sentimiento y la afectividad son componentes esenciales de su lírica: «Yo jamás me he propuesto escribir una poesía afectiva y, sin embargo, al leer mis poemas, se observa que la mayor parte de ellos, en su fondo, no son más que pura afectividad, es decir, un canto de amor a las cosas, a los animales y a la humanidad».

Resalta también Morales lo abarcador de su mirada lírica que le lleva a fijarse, sin ningún tipo de prejuicios estéticos, en todos los aspectos de la realidad. Según eso, la fealdad o la belleza de las cosas son valores relativos que existen sólo dentro del poema: «No concedo ningún privilegio a lo bello sobre lo feo en cuanto objeto de la poesía (...) Por esa misma razón podemos encontrar en mi obra poética un poema a una bella mujer desnuda o a un cubo de basura». Ello le lleva a otra de las constantes de su poesía, que se reflejó de un modo especial en obras como Los desterrados o Canción sobre el asfalto : «La valoración temática de lo humilde, de lo sencillo, de lo derrotado, e incluso de lo ínfimo y de lo despreciado, que no eran precisamente los motivos cultivados por la poesía española en los años cuarenta».

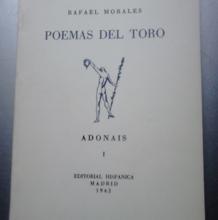

Su actitud humanizadora consiste, pues, en el retorno a la afectividad y a la claridad poética, buscando conectar con un lector mayoritario que capte al mismo tiempo la emoción y la sugestión de la expresión lírica. Frente al esteticismo de Mallarmé, que «viene a objetivar lo humano», Rafael Morales prefiere «humanizar incluso lo objetivo». De ahí -concluye- «se podrá observar en mis versos cierta humanización de animales y cosas. En realidad, en toda mi poesía se refleja un afán muy patente de apartarla de lo lúdico, lo subconsciente, lo hermético, lo purista y lo objetivo, para llevarla a lo vital, lo consciente, lo claro, lo impuro y lo subjetivo». Esa óptica humanizadora se apreciará ya desde su primer libro, Los poemas del toro, donde a través de la subjetividad proyecta sobre el toro su mirada compasiva; y se observará, años después, en su poema «Gato negro en el Paseo de la Delicias», incluido en Prado de serpientes (1982).

En El corazón y la tierra (1946), con temática de predominio amoroso, su voz se muestra más emotiva cuando traslada su afectividad a las cosas donde se ha instalado el vacío de la muerte. Así, el cadáver de un potro blanco o el esqueleto de una muchacha se convierten en realidades a las que intenta redimir evocando la belleza que alguna vez existió en ellas. Se trata de una actitud que obedece a la mirada misericordiosa del poeta y también, como señaló Claudio Rodríguez, a su sentido religioso de la vida, que «lleva consigo la afirmación de la piedad humana, de la misericordia…».

Actitud redentora

Los desterrados (1947), libro que reacciona contra el frío garcilasismo de la época, le sitúa en una línea decididamente rehumanizadora, al centrarse en el «dolor de ser hombre, es decir, dolor de ser destierro», a través de una galería de personajes, desvalidos, infelices y desamparados, proyectando siempre sobre ellos su mirada solidaria y compasiva. Una actitud redentora que mantendrá también en Canción sobre el asfalto (1954), donde además de fijarse en seres humildes como los traperos o los barrenderos, se centra en el mundo de los objetos cotidianos, por antiestéticos que resulten («Cántico doloroso al cubo de la basura» o «Cancioncilla de amor a mis zapatos», por ejemplo), pero impregnándolos de ternura, transmitiendo «el dolor de lo mínimo, de lo leve y lo viejo».

La máscara y los dientes (1962) y La rueda y el viento (1971) son un descenso al infierno de la jungla urbana, una incursión en el lirodrama, género propio con fondo narrativo que pretende ser símbolo del hombre contemporáneo, en un mundo hostil e inmisericorde convertido en ámbito pesadillesco, un mundo con sus «virtudes, angustias, dolores y fracasos, y sobre todo con nuestra lamentable falta de amor y de confraternidad».

En sus tres últimos libros, Prado de serpientes (1982), Entre tantos adioses (1993) y Poemas de la luz y la palabra (1997) se repliega hacia un mundo interior intimista, hacia su infancia y su adolescencia talaveranas, para adentrarse en el nostálgico mundo de la emoción y la memoria, consciente de que el recuerdo y la palabra constituyen el único botín que, al final, puede salvarse del naufragio de la vida. De ahí que su paisano Joaquín Benito de Lucas lo definiera como «un niño grande que quiere recobrar su infancia y la memoria de sus padres».

A Rafael Morales lo conocí primero por los libros de Bachillerato, en los que me aprendí de memoria algunos de sus sonetos táuricos. Luego, aunque no llegó a ser profesor mío, lo vi con su corpachón de niño grande por los pasillos de la facultad, quizá un poco aislado del mundo, o protegiéndose de él, tras los gruesos cristales de sus gafas. Después tuve la suerte de compartir con él algunos ratos en Talavera o en las tertulias del Café Gijón, y en 1993 coordiné el homenaje de Pozuelo de Alarcón, donde además se reeditó una edición facsímil de Los poemas del toro , conmemorando los 50 años de su aparición en la colección Adonais. Y siempre encontré en él esa cualidad de hombre cordial y cercano, con su aire un poco tristón, como el de un pescador del Tajo que volviera a su casa sin haber llenado sus redes.

Poeta de cuerpo entero, palabra grande y alma buena, que tendió siempre su mano solidaria hacia las cosas sencillas y las víctimas del desamparo. Catorce años después de su muerte, en este año de su centenario su mirada misericordiosa continúa impregnando las cosas con un halo de humanidad. Y su voz compasiva aún sigue siendo la voz de todos los desheredados del mundo.

POEMA DEL TORO

Es la noble cabeza negra pena,

que en dos furias se encuentra rematada,

donde suena un rumor de sangre airada

y hay un oscuro llanto que no suena.

En su piel poderosa se serena

su tormentosa fuerza enamorada

que en los amantes huesos va encerrada

para tronar volando por la arena.

Encerrada en la sorda calavera,

la tempestad se agita enfebrecida

hecha pasión que al músculo no altera:

es un ala tenaz y enardecida

es un ansia cercada, prisionera,

por las astas buscando la salida.