La España plural, 500 años después

Surgen antiguas rivalidades territoriales y viejos pleitos azuzados por una de las crisis económicas más devastadoras de las últimas décadas, y con ellos uno de nuestros peores defectos: el no cumplimiento de las leyes

Actualizado: GuardarSurgen antiguas rivalidades territoriales y viejos pleitos azuzados por una de las crisis económicas más devastadoras de las últimas décadas, y con ellos uno de nuestros peores defectos: el no cumplimiento de las leyes

123456789101112131415161718Aragón

Aragón no ha tenido necesidad de «fabricar» su pasado para ver reconocida su condición de nacionalidad histórica, reconocida expresamente en la primera frase del preámbulo de su Estatuto de Autonomía. Ese carácter de nacionalidad histórica, sin embargo, no ha tenido en esta tierra connotaciones independentistas sino la reivindicación de su activa y protagonista participación en la conformación de España.

Esta Comunidad es la heredera histórica directa del Reino de Aragón, nacido formalmente en el año 1035, que luego daría lugar a la Corona de Aragón -incluyendo a Cataluña, a Valencia, a Baleares y a un buen número de dominios añadidos con su expansión por el Mediterráneo-. Como entidad política singular, Aragón existe ya con esa denominación en el siglo IX, bajo un linaje condal que se elevó a la categoría de casa real en 1035.

Cataluña, que nunca tuvo la condición de reino, quedó incorporada a Aragón en 1150 por el matrimonio entre Ramón Berenguer IV (Conde de Barcelona) y Petronila, la sucesora del rey aragonés Ramiro II. De la subordinación establecida da fe el pacto alcanzado en aquella unión matrimonial: el conde de Barcelona, al casarse con Petronila, juró tener a Ramiro II como «rey, señor y padre». Es decir, que el catalán pasaba a ser «súbdito, vasallo e hijo del aragonés», según destaca el historiador y catedrático Guillermo Fatás.

No hubo casa real catalana. La única existente desde 1035 hasta los Decretos de Nueva Planta de principios del siglo XVIII fue la Casa de Aragón. Y todos sus monarcas mantuvieron la misma fórmula de título: reyes de Aragón y condes de Barcelona. Fue la Casa real de Aragón -en la que había quedado integrada la condal de Barcelona- la que conformó la unión política peninsular que se sembró con el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los Reyes Católicos.

Todo ese pasado dejó otra seña diferencial en Aragón, vigente en la actualidad: su derecho foral de raíz milenaria, que regula de forma específica en esta región materias de derecho individual, familiar y sucesorio. Este corpus jurídico se articuló de forma homogénea en la Compilación de Huesca del año 1247. El derecho foral aragonés sigue surtiendo efecto en la actualidad. Sobrevivió incluso a los Decretos de Nueva Planta.

Singularidad aragonesa es también su multilingüismo. Perviven lenguas históricas de múltiples variantes: el aragonés, que engloba un buen número de dialectos propios de los valles pirenaicos; y el conocido popularmente desde antiguo como «chapurreau», modalidades propias del Aragón oriental que el nacionalismo vecino lleva años intentando someter a la disciplina lingüística del catalán oficial.

Galicia

Para sofoco separatista, mucho me temo que Galicia y Andalucía, y no Cataluña y el País Vasco, son los dos territorios con la personalidad más acusada de España. Y a diferencia de los separatistas, que convierten la diferencia en un orgullo excluyente de ecos racistas, me parece que ser peculiar no es ni bueno ni malo, sino un mero fruto de la geografía y la historia. Los romanos llamaron por algo a Galicia el Finis Terrae. Caía muy lejos. Exactamente en el Fin del Mundo.

Densamente habitada desde la Edad de Bronce, era un mundo aparte, agazapado tras el macizo galaico-leonés. Y en gran medida lo ha seguido siendo, por una sencilla razón: España, que escribió sus páginas imperiales cuando supo mirar al Atlántico, se ha escorado hacia el Mediterráneo totalmente. Galicia, un país claramente atlantista, se ha quedado ahí un poco fuera de juego.

Fue la última región española a la que llegó el ferrocarril (37 años después que Cataluña, que lo estrenó). La conexión por autovía con Madrid se completó en 2001 y con la vecina Asturias, hace solo dos años. El AVE llegará -dicen- en 2017. Es decir, 25 años más tarde que a Andalucía y una década después que a Cataluña.

Una lengua que se habla más que el catalán y el vasco y que en el siglo XIII era idioma de trovadores. Un pasado en el que llegó a ser reino. Un humor inglés, con una ironía tan cerrada que a veces hasta nosotros mismos nos perdemos en el difuso linde entre lo serio y la «carallada». Un paisaje más bretón que castellano. Lluvia a mares. Salmones, nutrias y lampreas (todavía). Una pizza propia, la empanada, y percebes con patatas cocidas, los cachelos. Una dispersión territorial inaudita: suponiendo el 6% del territorio nacional tiene la mitad de sus núcleos de población. Una desconfianza casi patológica, un ingenio brillante y el «depende» como coraza. Un país verde, donde sus mayores héroes son sus poetas (Rosalía, Curros, Cabanillas, Cunqueiro, Ferrín, Caneiro). Aldeas ignotas aún con cierto aroma neólitico e Inditex, Televés o la mejor planta de Citroën. Una naturaleza que nos agarra del alma, pero a la que cada año prendemos fuego salvajemente. Una música folk viva y extraordinaria y una verbena salsera por parroquia.

Diferentes también porque sabemos que la diferencia no es para restregársela a nadie por la cara. Porque somos conscientes de que España suma y simplemente formamos parte de ella, sin mayor psicoanálisis. Lástima que se mire tan poco a Galicia (casi siempre en la crónica de sucesos). La lealtad no es precisamente lo que más se premia.

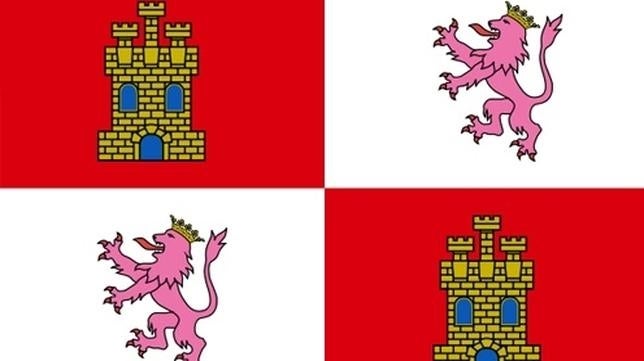

Castilla y León

Si hay algo de lo que pueden presumir los castellano y leoneses -aunque lo hagan más bien poco- es de lengua e historia. Lengua, por cuanto en esta comunidad, en el Monasterio de Santa María de la pequeña localidad burgalesa de Valpuesta, consideran muchos estudiosos que se escribió el documento (cartulario) en romance castellano más antiguo. En una esfera más «mundana», tradiciones gastronómicas como el cochinillo segoviano, el cordero o los vinos de Ribera del Duero o Rueda no tienen parangón en otros lugares de España.

Esta comunidad es, sobre todo, la historia de dos reinos sobre los que se fraguó la nación española. Las Cortes de León de 1188, bajo el reinado de Alfonso XI, reunieron por primera vez a la nobleza, al clero y a los representantes de las ciudades por lo que han sido reconocidas por la Unesco como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Y si Castilla y León tuvo el primer parlamento, también vio nacer el primer municipio cuando en el año 824, en la localidad palentina de Brañosera, se constituyó la primera organización administrativa local, considerada el germen de los ayuntamientos. Es el llamado Fuero de Brañosera.

La historia también quiso que en la localidad vallisoletana de Tordesillas, España y Portugal se repartiesen el Nuevo Mundo en 1494 o que en 1531 las tropas de Carlos I derrotaran en Villalar a los Comuneros de Castilla que luchaban contra el orden político y social establecido por el imperio.

Castilla y León acumula el 50 por ciento del patrimonio histórico artístico de España, cuenta con la mayor superficie forestal de la Península, tiene tres ciudades Patrimonio de la Humanidad -Ávila, Salamanca y Segovia- y alguno de los municipios más bellos y singulares de España, como La Alberca (Salamanca), Pedraza (Segovia), Frias (Burgos) o Calatañazor (Soria).

Madrid

Sirva como explicación al carácter de Madrid, composición y desembocadura de todas las Españas -el rompeolas, como escribió el poeta Antonio Machado-, que el habla que lo define fue popularizada por un alicantino. En la obra del autor Carlos Arniches, que representó como nadie el aire castizo en sus personajes, se sintetiza la consideración de que la región es una amalgama de culturas e historias foráneas.

Acaso por su situación geográfica, paso intermedio de todos y para todos, la comunidad se ha acostumbrado a ser un destino común; agradecida y gustosa en cualquier caso, especialmente por su fama nocturna, su peculiar gastronomía -el cocido, los callos, el socorrido bocata de calamares o la singular casquería-. Igualmente su gente presume orgullosa de su personalidad abierta y multicultural, también hacia el mundo.

Precisamente por esta cuestión práctica, Felipe II estableció en Madrid la capital del Reino, en 1571. El ánimo megalómano del Monarca y de sus sucesores se adivina ahora en el legado arquitectónico y patrimonial de cada rincón de la Comunidad de Madrid. En el valor tangible del Monasterio de El Escorial o del Real Sitio de la Villa de Aranjuez, así como en el céntrico Madrid de los Austrias, se reconoce además el espíritu de uno de los mayores imperios de la Historia. Quizá por su personalidad y por su consideración cultural crezca como uno de los mayores atractivos turísticos de todo el país, con Madrid capital como la ciudad más visitada.

Las Letras, en segundo término, son inherentes a Madrid desde hace más de cuatro siglos. Son inseparables porque en suelo madrileño nació y yace Miguel de Cervantes en las Trinitarias y porque en las misma zona compartió odios y reconocimientos con genios como Góngora o Lope de Vega, entre otros. No se conoce comparación con aquel Madrid de Oro, escenario de la mayor concentración de talento de la literatura universal. Quizá en el actual, insomne y extrovertido, donde prolifera la oferta gastronómico y de ocio.

País Vasco

Lo primero que daba la bienvenida al personaje de Dani Rovira en «Ocho apellidos vascos» al traspasar los límites de la comunidad autónoma era una lluvia pertinaz, adversa toma de contacto con una tierra en la que descubría que se come mucho, la política está muy presente en el día a día y sus habitantes tienen un carácter fuerte.

Más allá de los tópicos explotados por la taquillera comedia, existen evidentes singularidades en el País Vasco. Las primeras, y más obvias, un idioma propio y cooficial, el euskera, así como una serie de competencias exclusivas, entre las que destacan las atribuciones en materia fiscal y tributaria, recogidas en el concierto económico y el cupo, estos días en el centro del debate político.

Pero el corazón de la singularidad vasca reside en una cultura y tradiciones tan antiguas como arraigadas en su sociedad. Que se distingue, por ejemplo, por su amor a la gastronomía, disfrutada a pie de calle con sus «pintxos», regados con «txakolí» y otros «potes». Pasión convertida en dedicación puntera: cuatro restaurantes, Arzak, Akelarre, Azurmendi y Berasategui, poseen tres estrellas Michelin, por dos de Mugaritz. El Basque Culinary Center se ha convertido en referencia mundial en formación e innovación gastronómicas.

El deporte cuenta con llamativas disciplinas propias como el frontón o «jai alai», dividido en pelota a mano, pala y cesta punta; el levantamiento de piedras (practicado por «harrijasotzailes»), la tala de troncos (los «aizkolaris») y la «sokatira» (dos equipos tiran de una cuerda). Además, los clubes vascos -Urdaibai, Hondarribia, Orio, Kaiku- dominan las competiciones de remo en la modalidad de traineras, donde destaca la regata de la Bandera de La Concha.

Al visitante también le sorprenden costumbres como los versos recitados en euskera a cargo de los «bertsolaris»; el «aurresku», una danza que se reserva para recepciones oficiales; y el uso de instrumentos autóctonos como la «trikitixa» (un acordeón) y la «txalaparta» (percusión).

Andalucía

Los andaluces comparten una cierta conciencia diferencial basada en singularidades históricas que han forjado el carácter de sus habitantes. No en vano, los árabes estuvieron en Andalucía ocho siglos, más que en ningún otro lugar de España. El andaluz tiene sentido de identidad propia, pero no se siente nacionalista, ya que es una percepción más antropológica que política. De hecho, el Partido Andalucista, organización que reivindica el pensamiento de Blas Infante, acaba de anunciar su disolución tras quedar reducido a la marginalidad política.

El andaluz, sin embargo, es orgulloso y reivindicativo de sus derechos históricos. En 1980, cuando el Gobierno de UCD organizó la España de las autonomías a dos velocidades, el pueblo andaluz se echó a la calle con banderas verdiblancas en una movilización sin precedentes para reivindicar el mismo trato que las nacionalidades denominadas «históricas».

Así, el andaluz defiende sus rasgos diferenciales en perfecta armonía con su identidad española. Estos rasgos propios incluyen tópicos como el flamenco y los toros, convertidos hoy en industrias florecientes que generan muchos puestos de trabajo.

Pero hay más motivos para sentirse orgullosos de ser andaluz: desde los invernaderos de Almería se provee de verdura a toda Europa, en Córdoba y Jaén se produce el mejor aceite de oliva del mundo, antaño comercializado por empresas italianas y hoy por firmas andaluzas; Algeciras alberga el puerto más importante del sur de Europa; Sevilla es una referencia en aeronáutica mundial, y Málaga en turismo. Pero la singularidad andaluza se plasma en manifestaciones como la gastronomía -el gazpacho, el salmorejo o el pescaíto- o en tradiciones como los patios cordobeses o su universal Semana Santa.

Comunidad Valenciana

Si hay una comunidad, al margen de las «nacionalidades históricas», que podría reclamar llegado el caso un hecho diferencial en igualdad de condiciones con Cataluña, esa es la Comunidad Valenciana. No solo porque atesore una acendrada cultura propia que hunde sus raíces en la misma Corona de Aragón, sino porque en puridad, los fueros medievales la situaban al mismo nivel de autogobierno que a sus vecinos del norte antes de la llegada al trono de Felipe V en el siglo XVIII. Y sin embargo, la Comunidad Valenciana se ha caracterizado siempre por una profunda lealtad hacia España.

Motivos para considerarse diferentes no faltan. Empezando por la lengua propia. El primer libro impreso en España lo fue en una imprenta de Valencia: «Les obres e trobes en llahors de la Verge Maria», en 1474. Y Joanot Martorell escribió, también en valenciano, el libro de caballerías que Cervantes salvó de la quema: el Tirant lo Blanch (1490). Pero la cultura propia sigue: el Misteri d’Elx, la única obra de teatro medieval que se podía representar en un templo y Patrimonio de la Humanidad; el Tribunal de las Aguas, una de las formas más antiguas de justicia de Europa, las internacionales Fallas.

Valencia ha escrito también su historia económica. Su puerto lidera el tráfico de contenedores en el Mediterráneo español, muy por encima de Barcelona. Su gastronomía es fácilmente reconocible, con la paella como estandarte. El plato valenciano por antonomasia lo es también de España.

Castilla-La Mancha

Con (demasiada) frecuencia se habla de manchegos para referirse a los habitantes de Castilla-La Mancha y, claro, buena parte se enfada con razón, porque no es solo cuestión de pureza lingüística. La Mancha es una comarca que ocupa el centro y el sur, que toca las provincias de Cuenca y Toledo, y gran parte de las de Ciudad Real y Albacete. Es decir, 30.000 kilómetros cuadrados de los 80.000 que ocupa Castilla-La Mancha.

La enorme extensión (más grande que Holanda, Suiza o Dinamarca) explica la singularidad de la comunidad, más allá de la anécdota de los manchegos. Los modos de vida son muy diferentes: de la cuchilleríade Albacete a la cerámica de Talavera de la Reina.

Igual la arquitectura: nada tienen que ver los molinos de viento que veía/imaginaba Don Quijote con los pueblos negros de Guadalajara, y estos con las casas colgadas de Cuenca. Y hasta el clima: de los 40 y tantos grados que toledanos y ciudadrealeños aguantan en verano a los menos 15 o 20 que te regala Molina de Aragón durante el invierno. Otra de esas «verdades» que se cuentan como absolutas y resultan incompletas: Castilla-La Mancha es un territorio rural, plagado de pueblecitos. Sí, correcto, pero en el concepto «pueblecito» caben desde las aldeas semiabandonadas de la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo (situada al este de Guadalajara), más despoblada que Laponia, hasta los poblachones manchegos de más de 30.000 habitantes en la provincia de Ciudad Real.

Dos ideas más: Iglesia y política. La capital regional, Toledo, también es la capital eclesiástica. Aquí la Iglesia católica tiene un poder que difícilmente alcanza en otros lugares del país. No obstante, la catedral de Santa María es la primada desde hace casi un milenio (la declaró así el Papa Urbano II en 1088) y la principal fiesta de la ciudad es la procesión del Corpus Christi. En política, el PSOE se mantuvo 28 años al frente del Gobierno regional, a pesar de que en los últimos 15 (desde 1996 a 2011) el PP fue el más votado en las elecciones generales.

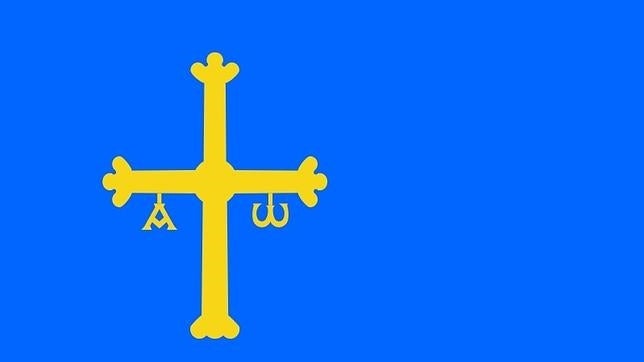

Asturias

«Asturias es España y lo demás tierra conquistada». El dicho popular asturiano revela el orgullo generalizado que se sienten en el Principado por la victoria de las huestes de Don Pelayo sobre las hasta entonces imparables tropas musulmanas. La batalla tuvo lugar en el año 722 -sólo 11 años después de que el Tarik desembarcara en Tarifa- en las montañas de Covadonga- y según la tradición contó con la inestimable ayuda de la Virgen, hoy patrona de Asturias.

Al tratarse de la primera victoria de los cristianos sobre los moros, es el hito que dio por inaugurada la Reconquista y el nacimiento del Reino de Asturias, la primera entidad política cristiana tras la invasión musulmana. Durante los siguientes tres siglos se extendió por la cornisa cantábrica y llegó hasta el río Duero. De esa época existen en Asturias numerosas muestras arquitectónicas únicas integradas en el prerrománico asturiano: el mejor ejemplo es Santa María del Naranco, cuya fachada se hizo enormemente popular al convertirse en la imagen del eslogan turístico «Asturias, Paraíso natural».

Verde de monte y negra de minerales, como popularizó Víctor Manuel, el Principado es la convivencia entre el mar y la montaña, entre el oriente, el occidente y las cuencas, entre Oviedo y Gijón, todo bien acompañado de unas buenas fabes, un culín de sidra, un queso de cabrales y un himno regional que ha cruzado fronteras: «Asturias, patria querida».

Otra singularidad relevante es el asturiano, bable o lengua asturiana, idioma no oficial pero muy presente, especialmente en las zonas rurales del Principado. Es en definitiva el asturiano una persona entrañable, segura de su identidad y abierta al forastero. Asturias es ejemplo de que es posible combinar el sentimiento regional y el español sin contradicciones y sin exclusiones: dicho de otro modo, es imposible ser más asturiano y ser más español. Frente a otras zonas donde se prima lo uno o lo otro, en el Principado son dos sentimientos que se combinan a la perfección, seguramente por la convicción de que la tierrina está en el mismo origen. El himno de la Santina no deja lugar a duda: «Bendita la Reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España».

Canarias

No son pocos quienes aseguran que nacer y vivir rodeado de mar confiere a la persona caracteres distintivos. En el caso del canario, que disfruta ya desde la niñez de la promesa de Don Quijote a Sancho Panza, la insularidad es también lejanía, una lejanía respecto del resto del territorio nacional que, sin embargo, no debilita el cordón umbilical que une el Archipiélago a España. Un habitante con lenguas tan peculiares como el silbo gomero (en la imagen junto a estas líneas).

Si lo fraternal pudiera tener correlato en la política, este sería el de un residual «movimiento» independentista, y ello en el más benévolo de los calificativos.

Desde las filas de los partidos nacionalistas, o más bien regionalistas, como pueden ser los casos de Coalición Canaria y Nueva Canarias, la mención de las obvias particularidades de las Islas es el recurso al uso cuando de convencer a «Madrid» se trata.

El régimen económico y fiscal de que disfruta la comunidad autónoma, ahora en proceso de actualización, es un ejemplo de reconocimiento político que el canario, en general, no reclama en otros ámbitos: se siente español y canario, canario y español, y en casos también venezolano o cubano, pues los muchos kilómetros de mar no impidieron el viaje en aquellos años en los que las necesidades apremiaron. Esa influencia define tradiciones culinarias como el mojo picón o el queso majorero, conocidos en todas las latitudes. En el sustrato, sin embargo, tradiciones de raigambre guanche, como la lucha canaria, contribuyen a conformar asimismo unas señas de identidad del todo inconfundibles.

Cataluña

Cataluña es tan singular como cómplice de hábitos y costumbres importados del resto de España. Para abrir boca, nada más popular que el pan con tomate, seña de identidad de esta comunidad autónoma, aunque fueron los murcianos desplazados a Barcelona para trabajar en las obras del metro quienes lo inventaron.

La «escudella», sopa destinada a amortiguar el frío poco intenso del Mediterráneo, o la butifarra con «mongetes», son platos típicos de la gastronomía catalana, donde abundan los nombres propios: Ferran Adrià, los hermanos Roca o Carme Ruscalleda, entre otros.

Obviamente, tener una segunda lengua propia, como ocurre en Galicia, País Vasco, Baleares o en la Comunidad Valenciana, supone un hecho diferencial. Subvenciones y proyectos secesionistas al margen, castellano y catalán conviven a nivel social y cultural sin problemas.

Escritores como Josep Pla, Salvador Espriu, Jacinto Verdaguer o Joan Marsé enriquecen una literatura bilingüe y despolitizada, patrimonio común, como también lo son sus tradiciones populares. Los «castellers», la sardana o La Patum de Berga son fiestas propias -como lo fueron las corridas taurinas, abolidas por el nacionalismo-, pero también compartidas con el visitante ocasional.

Más universal es la obra de Gaudí, cuyos emblemáticos edificios -La Pedrera, la Casa Batlló, la Sagrada Familia…- son parte ineludible de los circuitos turísticos de Barcelona, ciudad que, por cosmopolita, corre el riesgo de perder su esencia. Resiste, no obstante, su carácter canalla, portuario y poco dado a los patriotismos. El condado de Barcelona se integró, como otros reinos aragoneses, en la Corona de Aragón. Nunca existió la nación catalana. El mar, o su ausencia, también imprime carácter, abrupto en la Costa Brava, pausado en la Costa Dorada. El interior catalán es adusto y rico en vendimias, que serán cava.

Navarra

Es tal la diversidad que existe entre los ciudadanos de la comunidad foral que, quizá por eso mismo, destacan más las peculiaridades propiamente navarras. ¿Y cuál es la principal peculiaridad navarra? Pues principalmente el sentimiento navarro. Unos pueden sentirse vasco-navarros, otros navarro-españoles, otros sólo navarros. Pero en el sentimiento de todos está Navarra. De hecho, según las encuestas del CIS, Navarra es la comunidad autónoma que menos únicamente española se siente, por encima de País Vasco y Cataluña. Y pese a todo, no existe un sentimiento independentista navarro.

Y como expresión del sentimiento navarro se encuentran los fueros, y la máxima peculiaridad de los fueros de Navarra es el sistema fiscal propio. De ahí que estos días la polémica suscitada en torno al Convenio Económico haya unido en buena medida a los políticos.

Pero hay más peculiaridades que unen a los navarros del norte, del sur del este y del oeste. No hay localidad navarra, por pequeña que sea, que no tenga como eje central de sus fiestas patronales las vaquillas. Las fiestas más famosas son, sin duda, los sanfermines, las de Pamplona. Pero también en el resto de la geografía foral son numerosos los encierros de vaquillas y los recortes. De hecho, cada año se celebran en Navarra alrededor de 1.500 festejos taurinos populares.

Otra faceta que une a los navarros. El buen comer y el buen beber. Pocos acontecimientos hay más satisfactorios para un navarro que la reunión en torno a una buena mesa. Con una larga sobremesa incluida. Y fruto de ese amor a comer y a beber, Navarra también es una gran exportadora de los productos gastronómicos. Los cogollos de Tudela, los pimientos, la txistorra...

Cantabria

A diferencia de sus vecinas Asturias y el País Vasco, con nombre y personalidad muy definidos desde hace décadas, Cantabria no fue tal hasta finales del siglo XX. La tradicional denominación de la provincia con el nombre de su capital, Santander, y la consideración de esta como «puerto de Castilla» ha condicionado el devenir histórico de esta hoy comunidad autónoma uniprovincial con rasgos, no obstante, muy diferenciados.

Para empezar su tradición marinera o las Cuevas de Altamira, descubiertas en 1868 y declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1985. O sus afamadas anchoas de Santoña o los sobaos pasiegos.

Solo llegada la democracia e implantado el sistema autonómico, a partir de 1979, logra imponer el cambio de nombre a una autonomía de fuertes lazos con Castilla y, por extensión, con el resto de España. Nunca hubo en ella sentimiento nacionalista, en el sentido de negación de su carácter español, y sí un amplio sentimiento regionalista en pueblos y territorios del interior (la Montaña) impulsado por el sentimiento de agravio respecto a la capital.

Hoy, más de treinta años después de las primeras elecciones autonómicas, Cantabria aporta normalidad al debate territorial español. A ello ha contribuido la homogeneización de la renta per cápita con la modernización de sus instalaciones ganaderas. Antes, el crecimiento estaba solo centrado en la capital y su puerto, además de la zona industrial de Torrelavega.

La Rioja

El mayor orgullo de la comunidad autónoma más pequeña de España es albergar una de las cunas de la lengua castellana, pues fue en su Monasterio de San Millán de la Cogolla donde se escribieron las Glosas Emilianenses y allí aparece el testimonio escrito más antiguo del idioma español.

Pero lo que ha hecho más famoso el nombre de esta tierra cruzada por el Camino de Santiago han sido sus viñedos, bodegas y vinos, reconocidos internacionalmente. Más allá de estos dos hitos, los riojanos albergan casi tanta diversidad como restos de dinosaurios, lo que se refleja en sus tradiciones, algunas tan únicas como la llamada Fiesta de los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, en la que los penitentes se azotan a sí mismos la espalda desnuda con una madeja.

Extremadura

Emérita Augusta, otrora capital de la Lusitania, es una ciudad entre dos épocas. Como la Extremadura moderna, que mira su pasado con orgullo, la Mérida moderna es una ciudad que tiene en sus recuerdos los signos de su presente. Capital de una región que en la segunda mitad del siglo XX sufrió una verdadera sangría demográfica, y que tiene en su capital uno de sus grandes focos de proyección al exterior.

El Festival de Teatro Clásico de Mérida reúne cada verano a miles de turistas nacionales e internacionales. Con más de 60 ediciones a sus espaldas es uno de los eventos culturales más importantes del país. Un paseo por sus calles te sumerge en una lección de Historia.

Pero Extremadura es mucho más que su capital. Tierra de conquistadores, suele ser su definición más famosa. Cuna de personajes como Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro o Hernán Cortés. Y muchos otros que permiten seguir por la región una verdadera ruta de conquistadores, desde Plasencia, un emplazamiento singular situado a orillas del río Jerte, hasta Trujillo, donde su imponente Plaza Mayor es presidida por la figura ecuestre del hombre que conquistó el Perú.

Cuna de conquistadores y tumba de emperadores. En el Monasterio de Yuste fue el lugar elegido por el emperador Carlos I para pasar sus últimos días tras abdicar su corona.

Una tierra con historia, de estepas y dehesas, que tiene hoy en sus recuerdos uno de sus grandes potenciales. Sin olvidar su gastronomía. En una tierra de pastoreo tradicional destacan el jamón ibérico, los guisos con cordero, como la caldereta. O la gran variedad de quesos entre los que habría que destacar la torta del Casar.

Baleares

Las Islas Baleares están marcadas por su insularidad. Un archipiélago formado por dos grupos de islas y varios islotes que, con la Transición, se constituyó en una comunidad autónoma. A lo largo de su azarosa historia, las Baleares han mantenido relaciones comerciales y culturales tanto con numerosas naciones del Mediterráneo, debido a su estratégica ubicación, pero no han perdido su sentido de pertenencia a España. Además de su lengua propia, sus elementos gastronómicos más reconocibles son, sin duda, la ensaimada. O la sobrasada.

Murcia

Murcia ha sido a lo largo de su historia, descontando el periodo de esplendor de Carthago Nova, parte tanto de la Corona de Castilla como de la de Aragón. Un cruce de caminos que ha marcado su carácter (y su particular habla). Desde que España surgió como nación moderna, sin embargo, se ha convertido en una extensión de Castilla con una idiosincrasia propia. Su elemento más reconocible, desde tiempos inmemoriales, es su fecunda huerta, que nutre de frutas y hortalizas a toda España y medio mundo. Sus exportaciones hortofrutícolas aportan más de 2.000 millones al PIB español.

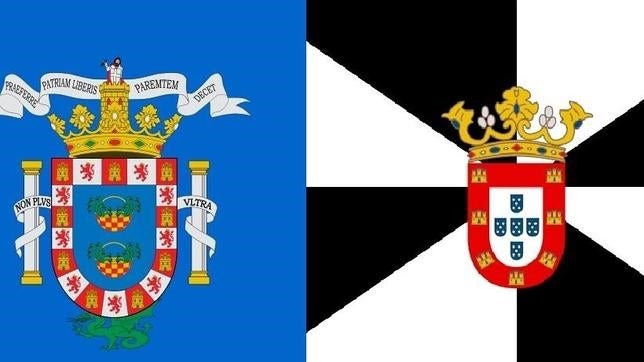

Ceuta y Melilla

Tierras de frontera, Ceuta y Melilla conforman un desafío de convivencia que se resuelve a diario sin grandes contratiempos. África y Europa confluyen en las dos ciudades autónomas donde la gastronomía, los usos sociales y la vida cotidiana aparecen salpimentados de culturas dispares que convierten la identidad de las respectivas plazas en una eclosión de colores y sabores.

Los rasgos inmateriales de Ceuta y Melilla, como el de la tolerancia, se complementan con tradiciones tan nacionales como las procesiones de Semana Santa o un rico patrimonio museístico y arqueológico.