El Focus Festival descubre la música de entreguerras

La segunda edición del certamen se construye en torno a la música española entre los años 1918 y 1939

Hace poco menos de un año, la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) organizaba la primera edición del Focus Festival . En un momento todavía dominado por el Covid, los tres conciertos dedicados a la música española en los años cincuenta en el siglo xx se desarrollaron con cautela, cierta impresión enigmática e inquietud. Todavía estaban en uso las mascarillas, los asientos vacíos entre los espectadores, los conciertos sin descanso, el gel hidroalcohólico, los espacios de tránsito marcados y la orquesta limitada a una plantilla pequeña. Y aun así se reconstruyó el ambiente de prosperidad que la joven cultura (musical) española de entonces defendió en medio de la grisura de la posguerra. Por paradójico que parezca, las circunstancias favorecieron a revalorizar la música y el mensaje de fondo de aquella edición del Focus Festival.

Más en la superficie, se alentó el debate sobre varias cuestiones cotidianas: la necesidad de promoción que reclama la música española, la obligación contemporánea de hacerlo de una manera contextualizada, y el deseo de explicar todo ello en diálogo con otras manifestaciones artísticas y sociales. Al margen de honrosas excepciones, y ante la blandenguería general del actual mercado musical español, de sus reiteraciones en la programación, de sus miedos a la respuesta del público, de su falta de pegada y, en consecuencia, de la falta de penetración de la música en la sociedad, el Focus Festival vino a reconocer un compromiso necesario. Aquella primera edición fue posible gracias a la implicación de intérpretes, de los ensayistas y de otros colaboradores, delante y detrás de los conciertos. Aunque la decisión fue del director técnico de la OCNE, Félix Palomero , quien dio el impulso definitivo a la iniciativa.

El Focus Festival tiene ahora continuidad en una segunda edición construida sobre principios similares aunque singularizada en torno a la música española en el periodo de entreguerras (1918-1939). La musicóloga Elena Torres Clemente ha asumido el comisariado y a ella se debe el dibujo de la programación y la descripción musical tal y como se refleja en un libro de distribución gratuita en formato digital en el que se ofrecen datos reveladores sobre la situación de la mujer, la danza, la poesía, las artes plásticas y la música, además de comentarios a las obras interpretadas. Además de Elena Torres Clemente también escriben Juan Manuel Bonet, Andrés Soria Olmedo y Pilar Serrano Betored . Como novedad, a la Orquesta y Coro Nacionales de España y a su sede habitual en el Auditorio Nacional de Música de Madrid se suma en la segunda edición del Focus Festival la Fundación Juan March, añadiendo a los dos conciertos sinfónicos otros tres de cámara que han permitido extender el repertorio e incluir un buen número de obras desconocidas o apenas divulgadas, pero todas ellas esenciales a la hora de perfilar el retrato de una época culturalmente inquieta, socialmente compleja y políticamente desdichada.

Construir cinco conciertos como reflejo de veinte años en los que estuvo en permanente discusión la manera en la que había que ordenar el mundo, obliga a encontrar una fórmula magistral. La historiografía tradicional, muchas veces arrastrada por la opinión de quienes fueron juez y parte como el crítico Adolfo Salazar, construyó el relato histórico sobre un puñado de nombres, inclinando la balanza de la historia hacia posturas estéticas consideradas de prestigio, por ejemplo en relación a la música cercana a la vanguardia, hacia iconos indiscutibles de lo español como Manuel de Falla o hacia referencias de poder. Hace algunas semanas se comentaba el caso curioso de Conrado del Campo , con motivo de la recuperación de sus cuartetos de cuerda integrado en el 'Proyecto Conrado' promovido por la Fundación March. Maestro indiscutible de la música española en la primera mitad del siglo xx y devoto wagneriano, su música y él mismo fueron reduciendo su territorio de influencia. Los intereses en favor de uno u otro repertorio depende, en muchos casos, de la moda, del tópico o de la simple vagancia, pero siempre inclinan el punto de vista con parcialidad. La presencia musical y social que durante décadas, en la posguerra y aún después, tuvo Joaquín Rodrigo es un ejemplo evidente. Como lo es que el 'Proyecto Conrado' y otros asimilados al Focus Festival oxigenan el ambiente y contribuyen a una lectura mucho más generosa y comprensible de la historia.

Del Campo mantuvo incólume la fidelidad al credo artístico de Wagner. Tuvo a María de Pablos como alumna y a Joaquín Turina enfrente como representante del afrancesamiento formalista emanado de la Schola Cantorum. Sus 'Ritmos' apuntan a lo mejor de un autor incómodamente anquilosado en el cliché sevillanista. Un gran concierto de la Orquesta Nacional de España dirigida por Álvaro Albiach incentivó el debate sobre el peso específico de cada autor, con la mirada puesta en De Pablos, segoviana de corta vida musical tras acumular cinco décadas de trabajo en Correos y sufrir una enfermedad mental. El poema sinfónico 'Castilla', guiños straussianos incluidos, es una obra que merece la pena tener cerca. El Focus Festival lo ha recordado mirando también en horizontal para ocuparse de ella y de otras mujeres que fueron parte activa en la España de los veinte y treinta, antes de que las glorias franquistas relegaran su responsabilidad al trabajo como esposas y madres.

La vida de María de Pablos es asimilable a la de Emiliana de Zubeldía , refugiada en Hermosillo, México, donde estrechó su actividad musical a lo imprescindible y reinventó su biografía obviando cualquier rastro de los años anteriores, de su origen y de su fallido matrimonio. Zubeldía sufrió un doble exilio, el personal y el territorial, tras haber escrito obras como el 'Trío España', compuesta mientras se sintió parte de un proyecto común. El violinista Aitzol Iturriagagoitia , el violonchelista Davis Apéllaniz y el pianista Alberto Rosado , unieron la obra de Zubeldía a 'Hommages' de un deslumbrante Ernesto Halffter de diecisiete años, y a tríos de Robert Gerhard y Maurice Ravel . La voluntad de experimentación artística fue un argumento del concierto inevitablemente unido al trabajo de tres intérpretes que deberían reforzar su relación y promocionar el repertorio para trío con piano, hoy por hoy prácticamente olvidado en España.

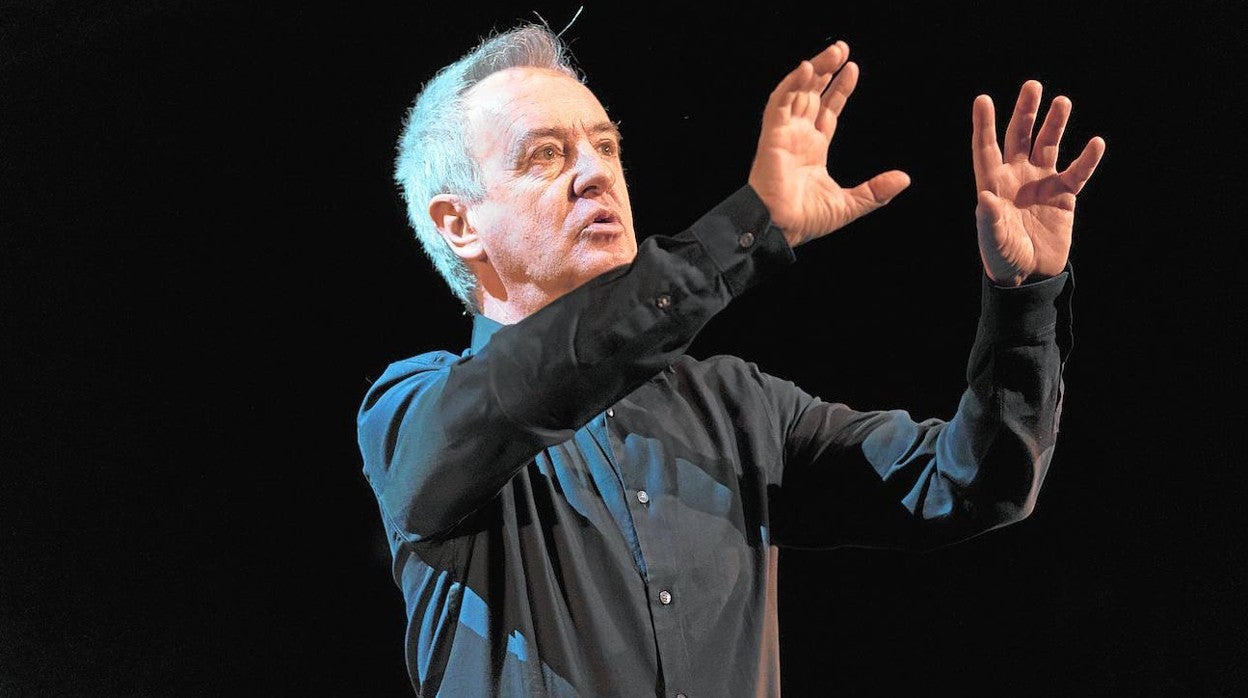

Para Torres Clemente, el escenario de posguerra puede reducirse a una sucesión de términos contrapuestos: Francia versus Alemania; simbolismo versus neoclasicismo, o poesía versus música… estos últimos como principio de un programa absolutamente revelador sobre la importancia de la canción de concierto española en una época de poderosos intercambios artísticos: poemas de Gerardo Diego , de Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Juan Larrea, Rafael Alberti, Josefina de Latorre o Elena Martín Vivaldi intercalados con canciones de Joaquín Turina, Zubeldía, Evaristo Fernández Blanco, Manuel Palau, Esplá, García Leoz, Guridi, Joaquín Nin y María Rodrigo . Es fácil explicar la razón de ser de estas asociaciones si se considera que las imágenes lingüísticas dieron forma a muchas músicas y que la poesía buscó en esta recursos expresivos y sintácticos. Mejor aún es recordar que en el devenir de aquellos años hubo un sustrato profundamente sentimental. Es fácil entenderlo apoyándose en la voz de Raquel Lojendio , particularmente viva en la expresión, en el piano de Aurelio Viribay , convincente hasta el extremo, y en el recitado de Carlos Hipólito , capaz de encontrar el ritmo y tono de cada intervención. Todavía puede recordarse este concierto en el canal.march.es .

¿Qué ha quedado de todo ello? ¿Cuál es la imagen que permanece de unos años en los que la cultura española ocupaba una posición protagonista y se interesó por la definición del país mientras daba sentido a los sentimientos derivados de los conflictos que estaban por llegar y también a otros cercanos a una feliz y ciega despreocupación social? El Focus Festival ha querido dar una posible respuesta enmarcando una veintena de obras pertenecientes a uno de los periodos más intensos de la historia española y cuya repercusión, por entonces impredecible, llevó a muchos autores a gestionar la vida lejos de su propia casa. Un Conjunto Instrumental de la Orquesta Nacional de España, dirigido por Jordi Navarro , buscó en varias obras creadas en pacto con la danza una respuesta convincente. Muy por encima de la interpretación estuvieron las partituras de Falla, Rodolfo Halffter, Pittaluga, Antonio José, Evaristo Fernández Blanco, Turina y Stravinski en una sesión llena de músicas nuevas y de otras más viejas recontextualizadas.

Y todavía un concierto sinfónico colocando el foco en la perspectiva de quienes abandonaron España una vez acabada la guerra. Julián Bautista se exilió en Argentina y Robert Gerhard en Inglaterra. La posición de ambos fue muy distinta. Bautista más apegado a lo español vivió la distancia bajo ráfagas de nostalgia. Su 'Fantasía española para clarinete y orquesta' fue recuperada hace años por Enrique Pérez Piquer , quien ha vuelto a defenderla con convicción. La obra señala muy bien la posición de un autor que en 1954 bebía aún de la música de Ravel, de Falla, del neoclasicismo stravinskiano y de varias otras fuentes. La entraña añorante es indisociable de esta partitura, capaz de explicar el vacío de toda una generación que se vio obligada a perder la identidad. En un tono muy distinto y como culminación del programa y del Focus Festival se repuso 'La peste' de Robert Gerhard . La cantata, escrita sobre el texto existencialista de Albert Camus , fue estrenada en 1964 provocando el día de su estreno un «efecto estremecedor».

Es curioso el impacto provocado ahora por la obra se haya querido relacionar con la pandemia y sus consecuencias cotidianas, incluyendo el confinamiento. La metáfora de Camus/Gerhard es transferible porque el texto en inglés, la escasez de referencias temporales y espaciales de la composición, y lo abstracto del lenguaje apuntan a un principio de universalidad que está perfectamente identificado en otras obras 'universales' como el 'Guernica' de Picasso , símbolo de la barbarie por encima de las referencias circunstanciales. Aunque también es necesario citar el mérito del director Jordi Francés y su exhaustivo trabajo al frente de la Orquesta y Coro Nacionales de España, y del narrador Alfonso Delgado , a pesar de la superflua vehemencia de su dicción con el texto traducido la castellano y la tosca amplificación. La segunda edición del Focus Festival concluía el viernes, tras un mes de ejecución, demostrando que es posible programar con astucia, que merece la pena atreverse a indagar otros repertorios y que mirar a la música española con sensatez, especialmente si se manejan periodos tan candentes como el de entreguerras, incluso ayuda, y mucho, a comprender la controversia diaria.