La vuelta a España en 82 objetos

El historiador Manuel Lucena Giraldo traza en el libro «82 objetos que cuentan un país» un recorrido por nuestra gran cultura material

A través del análisis de la cultura material, desde la prehistoria hasta nuestros días, el historiador y colaborador de ABC Manuel Lucena Giraldo ilustra en su libro «82 objetos que cuentan un país» (Taurus) lo que somos los españoles con los objetos (literarios, artísticos, monumentales, religiosos y civiles, científicos, tecnológicos, lúdicos, deportivos e industriales) en los que nos hemos ido reconociendo y en los que afuera nos reconocen. La historia bien narrada, con sentido y contemporaneidad, explica muchas cosas. El libro desmonta el mito de España como fracaso, enfrentamiento y excepción, pues se trata, para su autor, de «una historia llena de éxitos, relevancia y globalización, con más luces que sombras», globalización que se ve en la conquista de América tanto como en el submarino, el autogiro, el Talgo y cosas tan humildes como la bombona de butano, el futbolín o la fregona. Bien parece que los historiadores interiorizaron la leyenda negra y tendemos a ver siempre el vaso medio vacío, cuando no lo está. Así que está más cerca de Sorolla que de Solana.

1

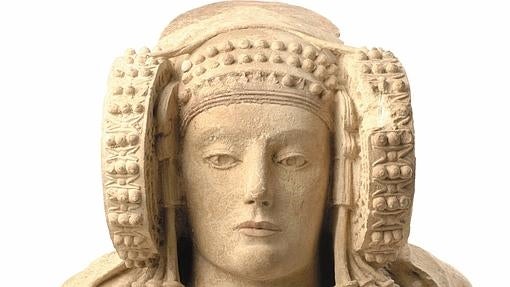

La Dama de Elche

Junto a la muralla que limitaba la ciudad por el este, Manuel Campello encontró sepultado en arena un busto con restos de pintura roja, azul y blanca en labios, túnica, mantilla y manto: la Dama de Elche. La expectación local fue tanta que tuvo que colocar la escultura –que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico Nacional– en el balcón de la fachada principal de su casa sobre un taburete para que todos la contemplaran: «Durante siete días, hubo una larga fila de curiosos; los casinos, las tertulias de la tarde, ensalzaban la gloria del busto; en la casa, en la farmacia, en el taller, todos los trabajadores de alpargatas, es decir, todos los ilicitanos, se ocupaban del hallazgo».

2

Acueducto de Segovia

El cronista Rodrigo Jiménez de Rada señaló que el mítico rey Hispan, sobrino de Hércules, «fabricó un acueducto que con formidable arquitectura sirve para conducir el agua a la ciudad». Cronistas, viajeros y curiosos ponderaron el acueducto segoviano, que al carecer de argamasa pareció esconder un misterio cabalístico. También llamó la atención a Isidoro Bosarte, secretario de la Academia de San Fernando a finales del siglo XVIII, que ponderó su simplicidad, elegancia y grandiosidad: «Ha resistido por muchos siglos a todos los rigores de las estaciones y violencias atmosféricas, y al mismo tiempo a todo el furor de los conquistadores y los bárbaros».

3

T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez

El deseo de domesticación de la luz, punto de partida en una naturalización del espacio, marcó distancias respecto a modas arquitectónicas ofensivas para el espacio circundante. De ese modo, la experiencia aeroportuaria, lejos de representar el brutal y traumático desarraigo de quien se marcha en medio de sufrimientos físicos y mentales, al menos logra evocar de alguna manera un pacto razonable entre el objeto y el sujeto. También constituye una poética llamada de atención sobre cierto modo de vida , que puede ser impecablemente eficiente pero sensitivo y humano, característico de una nación llamada España.

4

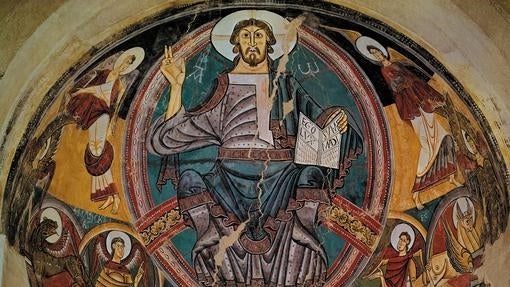

Ábside de San Clemente de Tahull

La visión portentosa del pantocrátor apuntó en esa dirección de la síntesis pragmática, tan mediterránea y tan catalana. Su naturaleza mestiza tomó elementos de diferentes tradiciones sin negarlas y elaboró un producto mejorado. El pantocrátor consiste en «una representación del salvador sentado, bendiciendo, y encuadrado en una curva cerrada en forma de almendra». Con cuatro trazos simétricos, se ha despachado la representación iconográfica del «que habita una luz inaccesible». El óvalo de la cara, interrumpido en la parte inferior por los trazos de la barba, se ofrece como una especie de ventana a esa luz: no mira sino que invita a asomarse a un abismo insondable.

5

Abanico del siglo XIX

Dentro de la serie de tópicos repetidos por los viajeros románticos, los referidos a las mujeres españolas resultan tan abundantes como previsibles (y aburridos). La naturaleza resulta salvaje, los «indígenas» son graciosos, indómitos e infantiles y la temporalidad es precapitalista, más un transcurrir que un devenir hacia una dirección determinada. En la imaginación de estos viajeros, el arma de combate de «la española» esencial era el abanico . Quizás introducidos desde Oriente por los jesuitas, los abanicos se incorporaron en la etapa ilustrada al equipaje de los elegantes, hombres y mujeres. Inglis había escrito en 1830: «Las mujeres españolas antes saldrían de casa descalzas que sin abanico».

6

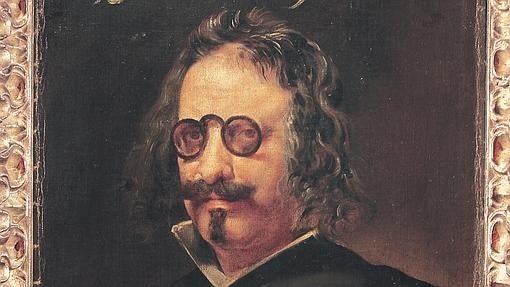

Los «quevedos» (anteojos)

Podemos asumir que no miramos el retrato de «Don Francisco de Quebedo» (atribuido a Juan van der Hammen, y pintado alrededor del año 1630), sino que este nos mira con descaro a través de sus anteojos. Centro de gravedad del cuadro –que se encuentra en el Instituto Valencia de don Juan, Madrid–, dentro de un rostro iluminado, enmarcado por un cabello canoso, signo de sabiduría y experiencia. En muchas ocasiones aludió al sentido de la vista, como en el famoso soneto «Gustoso el autor con la soledad y sus estudios»: «Retirado en la paz de estos desiertos / con pocos pero doctos libros juntos / vivo en conversación con los difuntos / y escucho con mis ojos a los muertos».

7

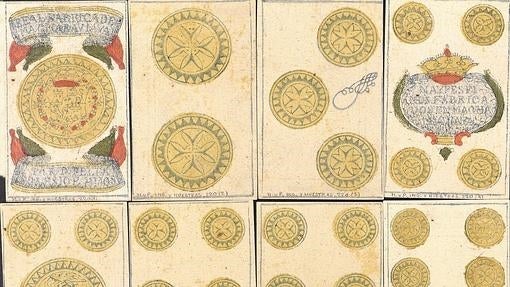

Naipes

Se suele definir al Estado como la entidad política que posee el monopolio de la fuerza, pero no resulta inexacto señalar que la facultad regulatoria del juego siempre lo acompaña. El juego era algo común, y por eso no es difícil imaginar al malagueño José de Gálvez, ministro de Indias, como un consumado jugador de las posibilidades que encontró a lo largo de su existencia. En Macharaviaya, donde nació en 1720, mandó edificar una real fábrica de naipes de baraja española. Pretendió que diera trabajo a sus paisanos y en efecto lo logró mientras estuvo activa, de 1776 a 1815.

8

Toro de Osborne

«Un toro negro y enorme. El toro Osborne: marca, símbolo, tótem, imagen universal». Aquella pieza de cuatro mil kilos de peso, catorce metros de altura y una superficie de 150 metros cuadrados, era arte con mayúsculas. Manuel Prieto destacó con sus dibujos desde niño. En sus propias palabras, «me nacieron en El Puerto de Santa María (Cádiz) un día 16 de Junio de 1912. Mi madre me contaba que en aquel momento pasaba por la esquina de mi casa una procesión, a la que tan dadas son aquellas tierras de María Santísima. Único sobrino varón entre muchas tías, me despertaron un mal genio fenomenal, yo creo que debido al mucho besuqueo».