La Luna y la ciencia ficción: estos son los grandes viajes imaginarios al satélite

Cualquier autor de los años 40 o 50 podía imaginar que llegaríamos a la Luna, aunque nadie imaginó que, una vez llegados allí, abandonaríamos tan rápidamente el proyecto

Hace cincuenta años el ser humano llegó a La Luna. Para los que lo presenciamos en directo es algo inolvidable. No sabíamos si sorprendernos más por la llegada a la Luna o por poder estar viéndola «en directo» (con los minutillos de retardo que los norteamericanos usaron para prevenir una mala imagen), aunque supiéramos que se trataba sólo de una operación de marketing político... En el mundillo de la ciencia ficción se cuenta siempre la paradoja de que cualquier autor de los años 40 o 50 podía imaginar que llegaríamos a la Luna, aunque nadie imaginó que, una vez llegados allí, abandonaríamos tan rápidamente el proyecto…

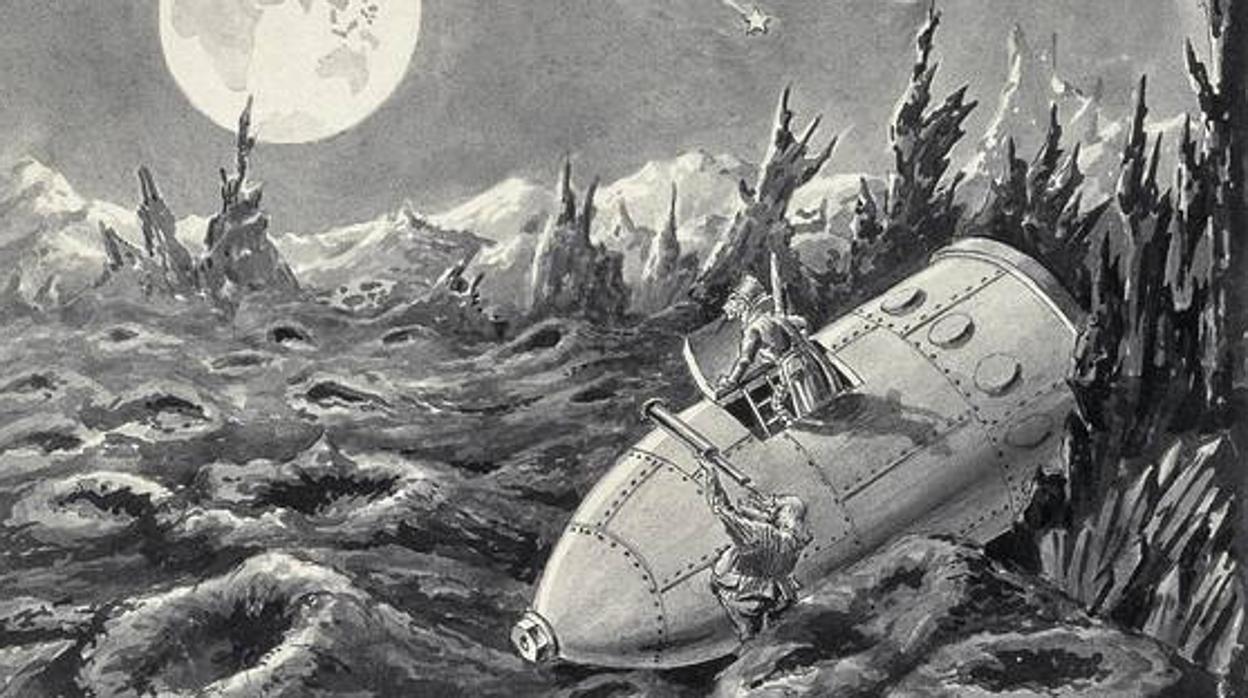

Cien años antes, en «De la Tierra a la Luna» (1865), Julio Verne imaginó uno de los primeros viajes interplanetarios fruto del uso de la tecnología. Su error fue imaginar la nave como una bala lanzada por un gran cañón, garantizando la conversión en pulpa (una especie de hamburguesa de carne humana...) de los tripulantes sometidos a una aceleración insoportable fruto de un único impulso momentáneo. Aunque tuvo el acierto de imaginar la salida en Florida, cerca de Cabo Cañaveral, la necesidad de «fabricar» oxígeno para que respiraran los «astronautas» y no hacerles «alunizar» en nuestro satélite, ya que allí no cabía encontrar otro gran cañón como el Columbiad que les devolviera a la Tierra.

Herbert G. Wells fue más prudente e imaginó una sustancia especial, la «cavorita», con un comportamiento antigravitatorio. Con ella explicó el viaje de sus héroes a la Luna en «Los primeros hombres en la Luna» (1901). La sorpresa en este caso es que la idea parece proceder de Alejandro Dumas , famoso autor de las aventuras de D’Artagnan, quien en «Un viaje a la Luna» (1857) también usa una materia que es rechazada por la Tierra para elevar su nave. Se puede perdonar tanto a Dumas como a Wells esa absurda idea de un posible «apantallamiento» de la gravedad, al igual que los dieléctricos hacen con la electricidad. Al fin y al cabo eso ocurría bastante antes de Einstein y su aportación que nos llevó a ver la gravedad como la manifestación de la masa que deforma la geometría implícita del universo...

Incluso Cyrano de Bergerac hizo viajar sus protagonistas a la Luna para analizar satíricamente ciertas organizaciones políticas en su «Historia Cómica de los Estados e Imperios de la Luna» (1657). También en «Aventures extraordinaires d’un savant russe» (1889-1896) del francés Raoul Marquis , los héroes viajan a la Luna, esta vez utilizando la presión de la luz solar sobre una gran pantalla fijada a la nave. La idea, embrión de los veleros solares de la moderna ciencia ficción, ha tenido diversos continuadores pasando por «El viento del Sol» (1962) de Arthur C. Clarke con su exótica regata de veleros solares, hasta llegar a las naves interestelares de «La paja en el ojo de Dios» (1974) de Larry Niven y Jerry Pournelle .

En el cómic es famosa la serie de dos álbumes en que Tintín viaja a la Luna «(Objetivo: La Luna», de 1950, y «Aterrizaje en La Luna», de 1952), aunque también, por ejemplo, Flash Gordon viaja a la cara oculta de la Luna en las tiras diarias del 6 de febrero al 14 de marzo de 1958.

La llegada de Armstrong a la Luna hizo que ése ya no fuera un destino «importante», al menos en la ficción. Fue substituida por Marte, Europa (el satélite de Júpiter) y otros objetivos más lejanos.

Miquel Barceló es Ingeniero aeronáutico, nuclear y aeroespacial; doctor en Informática y autor y especialista en ciencia ficción