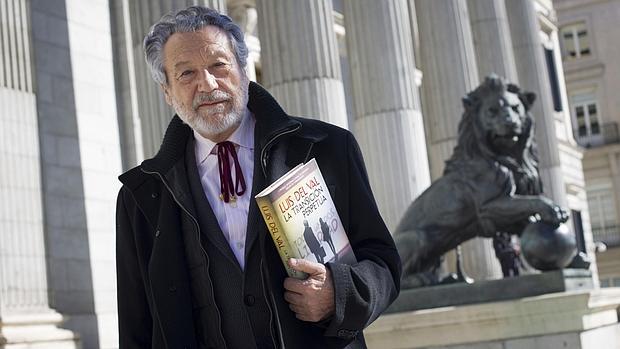

Luis del Val: «No veo similitudes entre la Transición y el periodo actual»

Su última novela, «La transición perpetua», perfila el papel de los servicios secretos en las intentonas golpistas posteriores al franquismo

Los primeros pasos de nuestra democracia pillaron a Luis del Val (Zaragoza, 1944) en un escaño de la UCD. A partir de ese momento, y gracias a su trabajo como periodista, conoció los entresijos de uno de los periodos más vibrantes de nuestra historia. Cuarenta años después de aquello publica «La transición perpetua» , un retrato de las intentonas golpistas que acecharon a España más allá del Mundial de Naranjito y de los años de plomo del terrorismo etarra. Una etapa en la que el ministro Martín Villa llevaba una corbata negra doblada en el bolsillo de la chaqueta por si tenía que comparecer tras un nuevo atentado de la banda.

¿Le puede incordiar a alguien este libro?

No lo sé. Nunca me he planteado si le incordia a alguien. Yo escribo una novela con personajes reales, que es algo que ya inventaron en Estados Unidos, y no me planteo incordiar. Yo me planteo contar una historia y no aburrir. Creo que el undécimo mandamiento, que se le debió caer a Moisés bajando del monte, fue: «No aburrir y no molestar».

¿Por qué se sabe tan poco del «Día del zambombazo»?

La intentona golpista de 1982 le corresponde a Calvo Sotelo, pero saber tan poco de la de 1985 es responsabilidad de Felipe González. Nuestra situación en Europa antes de entrar en la Comunidad Europea era muy delicada. Habían pasado ocho años desde las primeras elecciones y si se aireaba eso podía dar la impresión de que éramos un país inestable. Influyó también ese mismo miedo que tienen ahora los partidos políticos a hacer una limpia de corrupción porque creen que si limpian del todo se van a quedar sin gente. Y a lo mejor puede que tengan razón. Los gobiernos democráticos siempre han tenido mucho cuidado con el ejército porque sabía que había mucha implicación. Aunque hoy el ejército ha cambiado de arriba a abajo.

¿Todavía en 1985 existía el deseo de volver a una dictadura?

Una de las cosas que más pesaba era la incesante provocación de ETA. Había meses en los que cada semana secuestraban un militar o mataban a un policía... ¿Por qué? Porque ETA quería una dictadura porque no tenía argumentos morales para luchar contra una democracia. En una democracia se tenían que presentar a las elecciones y sabían que no tenían fuerza para hacerlo. Eso fue lo que retroalimentaba el conocido como «ruido de sables».

¿No se pudo hacer nada por evitarlo?

Hubo varias circunstancias que ralentizaron el final de ETA. Los empresarios vascos sufrían la mordida y el chantaje de los terroristas y, sin embargo, no levantaban la voz. Todavía en democracia se oía en algunos mesones: «Hazme una tortilla, pero una tortilla ETA: que tenga muchos huevos». Esas palabras eran terribles, pero estaban insertas en la sociedad.

¿Estamos en una segunda transición o es solo un titular de periódico?

Hay una tendencia, que no es exclusiva de una generación, sino de la clase política, a creer que los problemas se solucionan con el lenguaje. El eufemismo es una cosa que se emplea mucho. Tenemos un problema de encaje constitucional de los partidos nacionalistas y habrá quien diga: «Hay que hacer una reforma constitucional y un estado federal». Nosotros ya somos un estado federal. Mucho más que Estados Unidos. El gobernador de California no tiene tantas competencias como tiene, por ejemplo, el presidente de La Rioja. Pero es un mantra. En ese deseo de escribir la historia dicen: «Vamos a hacer la Segunda Transición. La buena, la que va a perdurar». Pero eso es una cosa del lenguaje.

¿Hay similitudes entre un momento y otro?

No, yo no las veo. Allí había una unión permanente que era la lucha contra la dictadura. En la Junta Democrática se sentaban la democracia cristiana y los comunistas. Allí había una especie de esperanza común que era la democracia. Aquí no hay ninguna esperanza común. Aquí solo hay una lucha por el poder.

¿Nos odiamos más ahora que antes?

Sí, eso está claro. Como decía Barenboim: los palestinos se levantan diciendo, «Todavía siguen aquí los israelíes». Y los israelíes se levantan y dicen, «Todavía están aquí los palestinos». Pues eso pasa aquí. Uno de Podemos se levanta por la mañana y dice, «Todavía están estos». Y habrá gente del PP que dirá, «¿Cómo puede haber cinco millones de personas que voten a esta gente». Esto es una realidad. Se tienen que acostumbrar. Yo creo que hay odio. Sí, sí.

¿Era una sociedad más madura la de 1978 que la de 2016?

—Puede parecer petulante, pero yo creo que era más realista. Había vivido la dictadura, había empezado a viajar un poco y sabía lo que era la democracia. No era mejor ni peor, pero sí era más realista. El tipo que se había marchado a Alemania, se había ganado la vida y luego venía aquí, conocía las cosas buenas que había en Alemania y las cosas buenas que había en España. No era gente ni peor ni mejor, era realista.

¿Y la clase política? ¿Soportaría la comparación con la de entonces?

No lo sé. Era gente joven e ilusionada como ahora hay gente joven e ilusionada. También es verdad que había más variedad. Había médicos, ingenieros, empresarios... Creo que los políticos están bienintencionados, aunque eso sí, una de las cosas buenas que tuvo la Transición fue que debido a esa ilusión no hubo corrupción. Ahí nadie tocaba un duro de ningún sitio.