premios princesa de asturias

Leonardo Padura: «No me interesa convertirme en una bandera política, porque no tiene que ver con mi vocación»

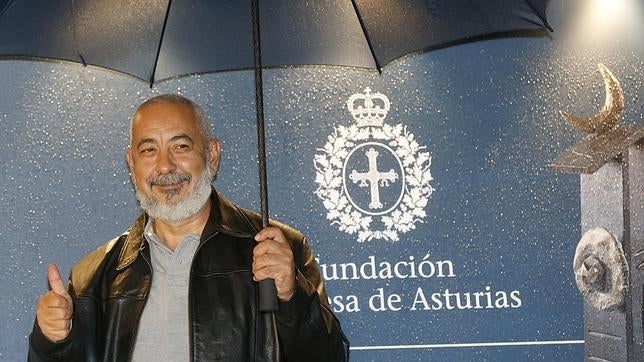

El escritor cubano, creador de la serie del detective Mario Conde, recibirá el próximo viernes el premio Princesa de Asturias de las Letras de manos de Don Felipe en el Teatro Campoamor de Oviedo

Leonardo Padura (La Habana, 1955) andaba ayer, a primera hora de la mañana, paseando por las inmediaciones del Hotel de la Reconquista en Oviedo. Ataviado con una bufanda y sin más abrigo que una cómoda americana de paño, el premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 apuraba, hasta el filtro, el último pitillo en la antesala de una intensa agenda mediática que pocos respiros le dará hasta que, el próximo viernes, reciba el galardón de manos de Don Felipe. Con el rostro despejado y sereno, como si el jet lag no existiera en el universo que habita el creador del detective Mario Conde, Padura recibió a ABC poco antes de mantener un multitudinario encuentro con esos lectores a quienes considera «más inteligentes» que el propio escritor. Un autor, forjado al amparo del periodismo, que ha hecho de la novela policiaca el mejor instrumento para describir, con la distancia de quien la habita, la realidad cubana del último medio siglo.

- El jurado del galardón le definió como «intelectual de firme temperamento ético». ¿Qué le parece? ¿Se hubiera usted definido de ese modo?

- En mi vida he tratado de ser lo más coherente posible con mi forma de pensar, de escribir, de actuar, de relacionarme con las personas. He tratado de ser una buena persona. Creo que soy una persona que, por lo menos de manera consciente, nunca le hecho el mal a nadie con fines mezquinos, de carácter arribista, oportunista. En mi literatura he tratado de representar la manera en que yo entiendo y la manera en que vivo la realidad cubana. De ahí viene esta muy generosa afirmación del jurado.

- ¿Hay unos límites a la hora de escribir, unos límites éticos o una autocensura a la hora de contar y retratar esa realidad?

- Sí, le cuento uno de los casos más graves de autocensura que me he visto obligado a hacer. Hace cuatro o cinco años, un periódico español me pidió un relato de verano, que tenía que ser muy breve. Yo había oído la historia de un señor, aquí en España, que esperó a cumplir 80 años -a los 80 años, si cometes un crimen, tienes responsabilidad judicial, pero no vas a la cárcel- para matar a la mujer a la cual no resistía durante años. Escribí un pequeño relato con eso y se lo envié a una amiga mía que vive en España, para que me dijera qué le parecía, y me dijo que ni se me ocurriera publicar eso, porque el tema del maltrato a las mujeres es un tema muy sensible. Se me ocurrió cambiar el sexo de los personajes y que fuera ella quien lo mataba. Esto quiere decir que, muchas veces, uno encuentra límites, porque puede tener un pensamiento propio sobre determinadas cosas, pero sabe que el poder de la palabra puede resultar muy pesado con respecto a realidades, asuntos, preferencias, actitudes… Al escribir «Herejes» tuve mucho cuidado con el tema de los judíos, de la religión, de la cultura, del judaísmo en general; siempre uno tiene que saber que hay determinados elementos de la vida, de la ética, de la sociedad, en los cuales esa responsabilidad que uno tiene como escritor le lleva a detenerse en un determinado punto, porque sabe que puede ofender de forma innecesaria a determinadas personas.

- Es curioso, porque cuando ha empezado a responder la pregunta y ha mencionado la palabra autocensura pensé que hablaría de alguna experiencia en Cuba, no en España. Lo digo porque el diálogo y la libertad que usted ha ido desarrollando en su obra a mí se me antojan dos virtudes difíciles de conjugar en un país como Cuba.

- Pues yo he tratado de conjugarlas. A veces pago un precio por eso, a veces un poco de silencio, a veces un poco de resquemor, a veces un latigazo que sale y me tengo que mover para que no me de… Pero he escrito lo que he querido escribir, de la forma en que he querido escribirlo; y si no he ido más allá es porque no lo necesito. A mí no me interesa escribir literatura abiertamente política; creo que no es la función de la literatura, yo no soy un político, no me interesa participar directamente de la política. Me interesa que mis libros tengan lecturas políticas, pero eso le corresponde al lector. No me interesa hacer un panfleto político de mis libros, ni convertirme en una bandera política, porque no tiene que ver con mi vocación. Mi vocación se reduce a una responsabilidad civil, como ciudadano, a hablar de determinadas realidades, determinados conflictos, problemas, situaciones que viven las personas en Cuba y en otras partes del mundo. Y creo que he podido hacerlo con bastante libertad. Mis libros se publican en España en primera edición y, hasta ahora, todos se han publicado también en Cuba sin que se les cambie una palabra.

- Desde que empezó a escribir, ¿tuvo siempre una voluntad de género o al final fue la formación periodística y la propia realidad la que le llevó hacia el género?

- Me llevo al género el hecho de que me encanta la novela policial; tanto que, en los años 80, que escribí bastante crítica literaria y fue mi década fundamental como periodista, me di cuenta de que era un desastre la literatura policial cubana. Me había convertido en un látigo para los escritores policiales cubanos, pero eran buenas personas y fueron ellos quienes les propusieron a los organizadores de la primera Semana Negra de Gijón que me invitaran; ahí hubo un momento mágico, importantísimo en mi vida, porque encontré a la literatura a la que quería llegar. En mi desinformación cubana, no tenía acceso a ella y me llevé una maleta llena de libros de segunda mano, que compré por 75 o 100 pesetas. Encontré una iluminación y pude combinar el gusto por un tipo de literatura con un modelo posible en el que me sentía cómodo, al usar la novela policial como un pretexto para escribir novela social.

- Mario Conde es ya un clásico de la literatura latinoamericana contemporánea. ¿Qué piensa al echar la vista atrás, al recordar aquel año de 1995 en que ganó el Gijón con «Máscaras»?

- Conde nace en el año 90 y la novela se publica en el año 91; ahora, dentro de un mes, voy a estar en la feria de Guadalajara presentando una edición conmemorativa de los 25 años de Mario Conde. Desde entonces, Conde ha caminado todo este tiempo conmigo de una manera que me ha servido muchísimo para utilizarlo, primero de una forma instrumental para acercarme a la realidad cubana y, después, de una manera cada vez más visceral, porque se ha ido independizando de mí, se ha ido corporeizando y ha tenido su propia entidad psicológica. Cuando en el año 95 gano el Café Gijón, entramos en una etapa superior de mi propia vida como escritor. Fue muy curioso, porque vine a recibirlo y no me dieron ni un diploma, fue muy raro… Por suerte me dieron el cheque, que para mí era lo más importante en esos momentos (ríe).

- ¿Y no tiene ningún documento que le acredite como ganador?

- No, no lo tengo, es increíble (vuelve a reír, con ganas). Pero bueno, vinieron las primeras entrevistas y todo el mundo me preguntaba por qué le había puesto ese nombre al personaje…

- Es que en España hemos tenido a otro Mario Conde, que también ha sido todo un personaje.

- Claro, claro, y yo explicaba que había escrito una novela en la universidad, con un personaje que se llamaba Mario Lamar y quise usar ese mismo nombre, pero me di cuenta de que el apellido era muy cacofónico y entonces pensé en un apellido que funcionara como un apodo y le puse Mario Conde. Y con los años ha ido ocurriendo algo muy satisfactorio, y es que mi Mario Conde se ha ido independizando de esa relación de homonimia con el Mario Conde español y ya la gente me habla de Mario Conde, aquí en España, como mi Mario Conde, y eso es muy satisfactorio. En Cuba incluso me pasa algo que va más allá todavía, y es que la gente me pregunta por él como si fuera una persona.

- Muchas veces ha reflexionado sobre la inseguridad que siempre acompaña al escritor. No sé si tiene que ver con el propio hecho de la creación o con el hecho de pertenecer a una generación marcada por la decepción…

- La inseguridad tiene mucho que ver con el oficio, no con los contenidos. Soy un escritor inseguro en la medida en que siempre pienso si lo que estoy escribiendo le va a interesar a alguien, si está bien escrito o es una mierda absoluta, tiene que ver con el acto creativo puro. Creo que ha sido beneficioso, porque si hubiera estado muy seguro de que soy un gran escritor, seguro que mi literatura no hubiera sido mejor. Esa inseguridad me ha obligado a trabajar, una y otra vez, el texto, a hacer versiones; me apoyo mucho en un grupo de lectores a quienes doy las versiones de los libros y me ayudan a clarificar si voy por el buen camino… Hay algo que es muy importante: cuando un lector inteligente te dice que hay algo que no funciona, yo siempre trato de hacerle caso, porque si a un lector inteligente le salta, le va a saltar a muchos lectores inteligentes. Y yo creo que hay muchos lectores que son más inteligentes que yo como escritor.

- ¿Y cómo sabe, mientras escribe, que una página está funcionando?

- Hay algunas en las que estoy absolutamente seguro. La primera página del relato de «Herejes» que ocurre en Ámsterdam me di cuenta que me había salido del alma, igual que la primera página de «El hombre que amaba a los perros». Sin embargo, la línea de Trotski en «El hombre que amaba a los perros» la reescribí tanto que cuando andaba por la octava versión decidí cambiar la primera persona por tercera persona.

- Sabía que había algo que no funcionaba.

- Sí, sabía que había algo que no llegaba y era que, sencillamente, no podía meterme en la cabeza de Trotski.

- Usted cree en la capacidad ciudadana del arte, además de la artística propia. ¿Se puede ser contestatario, «disidente», siendo políticamente correcto?

- No lo sé, yo creo que no. El escritor no tiene por qué ser políticamente correcto; tiene que ser ética y humanamente correcto, pero no tiene que ser políticamente correcto. La literatura tiene una capacidad ciudadana y social; hay otros escritores para los que su ombligo es lo más importante pero para mí lo más importante es dar un reflejo de una sociedad, en este caso la cubana, hablar sobre los conflictos, contradicciones, esperanzas de la gente a través de la literatura.

-¿Lo real es, o sigue siendo, maravilloso?

- Lo real maravilloso es un tema muy complicado, porque es una estética muy específica que, de alguna manera, tiene que ver con un periodo de la literatura latinoamericana en el que se estaba descubriendo, desde la literatura, el mundo latinoamericano. Es la generación de Carpentier, de Miguel Ángel Asturias, de Juan Rulfo, de Vargas Llosa y García Márquez. Pero mi generación asume todas las contradicciones históricas, políticas, étnicas, culturales de Latinoamérica como algo consustancial, como algo normal, ya no tenemos que volver a definirla, y eso es una de las características de lo que fue la literatura del boom y de lo que ha sido la literatura del post boom. Nosotros somos más libres que los escritores del boom.

- ¿Por qué?

- Porque esos mega relatos que escribieron… Querían abarcarlo todo, tenían esa necesidad, y nosotros, a veces con una pequeña historia, nos sentimos capaces de expresar todo un mundo y hacerlo con una falta de ese peso histórico que ellos tuvieron encima. Nosotros también podemos escribir mega relatos, pero a mí me importa más qué pensaba Mercader, o qué pensaba Trotski, que la historia en general, que está dada a través de lo que pensaban esos personajes.

Noticias relacionadas