Carrascal relata «La Historia de España que no nos contaron»

Extracto del primer capítulo («Geografía e Historia») del último libro del columnista de ABC, una nueva interpretación de los episodios más relevantes que han ocurrido en nuestro país

En el principio fue la Geografía. Antes que las plantas, que los peces, que las aves, desde luego, mucho antes que los hombres estuvo la Geografía. Y estará después, si los seres vivos desaparecen. Los españoles tenemos debilidad por la Historia, sin darnos cuenta de que, como obra de los hombres, la Historia es voluble, interpretable, quiero decir, sometida a juicio o capricho, poco de fiar por lo tanto. La Geografía, por el contrario, tiene la consistencia de la materia, la imperturbabilidad de lo real, que no admite subterfugios de nuestra astuta mente. Todo lo más, la relación casi carnal que los humanos sentimos hacia la tierra donde nacimos, que nos hace verla como la más hermosa del planeta, por más erial que sea. Todos los lugares del mundo tienen una belleza sublime que sólo percibe el que allí empezó a ver, oír, oler, amar, odiar, que aún no sabemos qué es, pero echamos en falta desde la lejanía, que los portugueses llaman saudade, los gallegos, morriña y los demás, mal de ausencia. De lo que no cabe la menor duda es de que el locus, el lugar de nacimiento, condiciona a los pueblos, haciéndolos abiertos o huraños, transeúntes o sedentarios, agricultores o ganaderos, guerreros o pacíficos, hasta el punto de que llegó a decirse que toda historia se explica por la geografía. Toda, puede ser exagerado. Buena parte de ella, no.

Es por lo que inicio esta «otra» Historia de España por la geografía. España es la tercera península de esa otra península de Asia llamada Europa. Está, por tanto, en el extremo occidental del lugar donde surgieron las civilizaciones, el Oriente Medio, y de donde, según la tradición, estuvo el Paraíso Terrenal, entre el Tigris y el Eufrates, lo que es hoy un infierno terrenal: Irak. Tiene, por tanto, a un lado, el Mediterráneo, el Mare Nostrum, de los antiguos, y al otro, el Atlántico, el Oceanum Tenebrosum, más allá de las Columnas de Hércules, que posiblemente fueran Gibraltar y Monte Hacho, junto a Ceuta, que fueron durante siglos el Non Plus Ultra. Eso marca. Ser finis terrea, Finisterre, como lo fue la Península Ibérica tanto tiempo, resulta determinante tanto para el carácter como para el destino de sus habitantes. Más, hallándose en la encrucijada de tres continentes: el euroasiático, el africano y el «Nuevo Mundo», la terra ignota, como se la nombraba en las cartas náuticas medievales, donde igual podía haber gigantes, atlantes de la mítica Atlántida, que dragones devoradores de humanos. La Península Ibérica es, en este sentido, limes, linde, límite, frontera, lo que significa estar siempre expuesta a ser invadida o a invadir. De ahí que la historia de España, y en menor medida por el tamaño la de Portugal, haya sido un continuo defenderse de las invasiones e invadir a otros. El toma y daca de un movimiento pendular que veremos afecta a otros sectores de la compleja alma hispana.

Si, por otra parte, tenemos en cuenta que España es de por sí un continente en miniatura, donde hay muestras de casi todos los climas, accidentes y variedades geográficas, nos encontramos con una complejidad que hace difícil la definición y, aún más difícil, la homogeneidad. Hay la España húmeda y la España seca. Hay grandes ríos e innumerables cordilleras. Valles y mesetas. Nieves perpetuas y desiertos. Hay incluso dos archipiélagos paradisíacos. Ello da tal diversidad a su paisaje que igual pueden filmarse en él películas del Oeste, fiordos noruegos, playas del Pacífico o eriales de Marte, según las fotos que nos está enviando el Discovery.

Pero esa enorme variedad geográfica separa más que une. Las grandes cordilleras que la cruzan de Este o Este, excepto la Ibérica que lo hace en diagonal, los ríos escasamente navegables, los muy distintos climas, floras y medios de vida, originan obligatoriamente gentes muy distintas. Que el gallego se parezca tan poco al andaluz lo da la tierra, como el carácter austero castellano lo da la Meseta. A lo que se añade la dificultad de comunicaciones originada por esos accidentes geográficos. Julio Camba decía que, para los gallegos, Buenos Aires estaba más cerca que Madrid. Y si se piensa que hasta hace muy poco los puertos de entrada a Galicia –Piedrafita, el Manzanal- no estuvieron abiertos al tráfico de autovía se tendrá que casi era más fácil cruzar el Atlántico que esas barreras montañosas.

La citada condición de Finisterre trajo también un alejamiento de los focos de civilización, cuyos reflejos llegaron más tarde que a otros puntos de Europa, excepto los nórdicos. Los estilos arquitectónicos, como los literarios, nos alcanzaron con retraso y, todo hay que decirlo, en plena decadencia. La catedral de Burgos, de un gótico florido, se construyó cuando en Roma ya se estaba levantado la cúpula de Brunelleschi, tan audaz que los obreros se negaban a subir por temor a que no se mantuviese. El romanticismo había triunfado ya en Francia y Alemania cuando llegó a España y los artistas españoles que querían romper con la pintura figurativa tenían que ir a París. Incluso no hace tanto, Lara padre, cuando le traían una novela extranjera preguntaba «¿Ha tenido éxito en Francia hace quince años?» Ese retraso histórico hizo decir poéticamente a Eugenio Montes que España es el «país de los frutos maduros». Cervantes, mucho más cauteloso, lo novelizó en un personaje tan anacrónico como cautivador.

Pero no adelantemos acontecimientos. Estábamos en la Geografía, la esfinge muda de la Historia. Entre la barrera de los Pirineos y el Estrecho de Gibraltar se extiende ese pequeño continente donde la variedad geográfica marcha paralela al aislamiento. Altas cordilleras, largos ríos no navegables, climas muy distintos, costumbres muy diferentes, medios de vida tan dispares como la ganadería y la agricultura, crean un escenario más de enfrentamiento que de colaboración, al ser bueno para uno lo que es malo para el vecino. Es difícil encontrar en Europa un país donde sus habitantes estén menos dispuestos a participar en una empresa común. «Doce españoles, doce opiniones» no es sólo un refrán. Es también una docena de postales españolas. Ello ofrece al turista una oferta difícilmente igualable en un país de tipo medio donde los contrastes son tan variados como los temperamentos, pero que no facilita precisamente la cohabitación.

Ya oigo las primeras objeciones a esta geograficación de la Historia: la Geografía no es tan determinante, sobre todo en nuestros días, me dicen, cuando el hombre ha sido capaz de domesticarla, estableciendo rutas entre mares y océanos, abriendo túneles en cordilleras, creando lagos artificiales, convirtiendo desiertos en vergeles, permitiendo vivir en condiciones insoportables de frío o calor y otros avances tecnológicos que le permiten incluso trabajar desde su casa, gracias a la multiplicación de comunicaciones. La Geografía ya no decide el destino de los pueblos. Ahí está Israel como prueba.

¿Están seguros? Porque el lugar geográfico no puede evitar los vecinos, ni elegirse. Golda Maier se lamentaba: «¡Qué lastima que la Tierra Prometida no estuviese en Iowa!» Quiero decir que la situación de España en la encrucijada de tres continentes es un leit-motiv a lo largo de su Historia. Como su condición de continente en miniatura. Hay la España de Laudes Hispaniae de San Isidoro: «De cuantas tierras se extienden desde Occidente hasta la India, tú eres la más hermosa, ¡oh sagrada y feliz España!», y hay la España de Antonio Machado:

«Veréis llanuras bélicas y paramos de asceta,

no fue por estos páramos el bíblico jardín,

son tierras para el águila, un trozo de planeta

por donde cruza errante la sombra de Caín».

En medio de esos extremos, hay muchas Españas. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Pues todas y cada una, en su aislamiento, ensimismamiento, diversidad mineral y vegetal. Cuando esa diversidad inorgánica pasa del paisaje a las gentes, aunar voluntades se hace difícil, como vamos a ver cuando empieza su Historia y comprobamos que, para el ibero, el vecino puede ser más enemigo que el extraño.

La Historia

Fue nada menos que don Ramón Menéndez Pidal, en su ensayo «De la vida del Cid», el héroe español por antonomasia, quien reconoce «el especial defecto ibérico de frecuente limitación o torpeza para sentir con perspicacia el interés colectivo, ese defecto lo mismo se manifiesta tratándose de pequeñas que de grandes agrupaciones humanas, lo cual hace que en todo momento el sentimiento unitario nacional tenga aspectos confusos o débiles». Pese al exquisito cuidado en el uso de las palabras, se trata de toda una apertura de causa al nacionalismo español. Por parte del más respetado de nuestros historiadores modernos, es algo que no puede echarse en saco roto.

Aunque dos Ramón continúa: «El concepto Hispania no fue una creación de los romanos, sino que estos lo hubieron de recibir de iberos, celtas y demás pueblos que convivían, comerciaban y se fundían en el suelo de la Península, formando en cierto modo un conjunto, un núcleo natural humano».

«Hay muchas Españas. ¿Cuál de ellas es la verdadera? Pues todas y cada una...»

O sea que, pese a la escasez de «sentir colectivo», existía entre un nuestros más remotos antepasados un núcleo que permitía englobarlos en un conjunto natural humano. ¿Cuál era ese núcleo? Tito Libio nos describe como ferae et bellicosae gentes, gentes fieras y belicosas, aunque en la práctica resultamos fáciles de comprar y difíciles de amanar. O sea, lo que teníamos en común era la fiereza y la labilidad. Extraña combinación para comenzar una Historia.

La historia es la biografía de un país. Pero ya esa simple definición nos advierte de la dificultad del empeño. Si la biografía de un hombre o mujer resulta una tarea ardua, compleja, al depender de los materiales y testimonios que se utilicen, la biografía de un país o de un pueblo parece exceder la capacidad humana. Más, si se pretender «contar lo sucedido como realmente ocurrió», según la clásica definición de Ranke. ¿Cómo saber lo que realmente ocurrió en el pasado si nos cuesta trabajo saber lo que ocurre en el presente? «Tenemos las fuentes», me dirán. Pero las fuentes suelen ser parciales, por lo que hay que andarse con cuidado con lo que nos cuentan y, más aún, con las interpretaciones, pues hay «victorias pírricas», como la de aquel rey del Epiro sobre los romanos, tan costosa que regresó a su país vencido. Y, al revés, hay «benditas derrotas», que a la larga evitan perjuicios mayores.

Todo esto tiene que tenerlo en cuenta el historiador, hasta el punto de que, a veces, resultan más ilustrativas las novelas de una determinada época que las crónicas oficiales, como ocurre con las de Galdós o las de Dickens sobre la España y la Inglaterra de su tiempo.

La selección de tiempo es fundamental. Sin ella, vamos derechos al caos. Pero la selección dependerá del seleccionador que, como ser humano, tendrá sus querencias y aversiones, por más que intente acallarlas. Un marxista verá la historia a través de la lucha de clases, mientras un liberal la verá como una larga marcha hacia la libertad de individuos y naciones. Esa «tendenciosidad inmanente» que el historiador transmite a su obra está presente en todas las historias y llegó a su colmo en la Enciclopedia Soviética, que en cada nueva edición aparecían y desaparecían personajes y situaciones de la anterior. Ésa no era historia, como no son buena parte de las escritas bajo las dictaduras, sino publicidad del Ministerio de Prensa y Propaganda, lo que tampoco quiere decir que todas las historias escritas bajo esos regímenes pertenezcan a tal categoría, y ahí tenemos los siete tomos de la Historia Económica de España y América de Vicens Vives y sus colaboradores, la mejor generación de historiadores que hemos tenido.

De todas formas, hay que acercarse a cualquier libro de historia con prevención. Lo primero que hago al abrir uno de ellos es fijarme en la relación entre adjetivos y sustantivos. De abundar primeros, mi actitud es de abierto escepticismo, por predominar la opinión sobre los hechos. Aunque, repito, también con hechos puede engañarse.

Imagino que con tantos obstáculos que estoy poniendo a escribir historia, más de un lector pensará que se trata de una tarea imposible y, en el fondo, tendrá razón. Imposible pero, al mismo tiempo, imprescindible, no ya porque la historia es «la maestra de la vida», como decía Cicerón, sino porque es la vida misma de los pueblos, la referencia de lo que fuimos, indispensable para saber lo que somos y lo que queremos ser, que nos diferencia de los demás seres.

«Un país son sus mitos, su tarjeta de presentación ante el mundo y ante sí mismo»

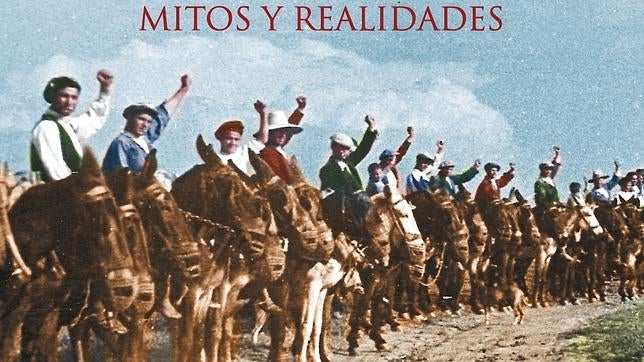

De ahí que para esa tarea imposible que es escribir historia ni siquiera baste leer muchas historias, distintas entre sí, sino que debemos remontarnos a los tiempos en que ni siquiera existía, a las leyendas, sagas y mitos que hay antes y detrás de ella, que nos dicen no exactamente lo que ocurrió, sino lo que ese pueblo quiera que hubiese ocurrido. El Diluvio Universal está en todos los libros sagrados, pero Noé posiblemente no existió al menos como lo cuenta la Biblia. La guerra de Troya tuvo lugar, pero no por Helena, sino por controlar la entrada de los Dardanelos, que traía sustanciosos ingresos. Tampoco es creíble que Leónidas con sus 300 espartanos consiguieran detener en las Termópilas a cientos de miles de persas hasta que un traidor les indicó el camino para caerles por la espalda, pero dio tiempo a Temístocles para reunir una flota y reunir un ejército que derrotase al invasor. Algo parecido puede decirse de Rómulo y Remo o de la mitología germánica, con sus nibelungos, el oro del Rin y el ocaso de los dioses. Un país son sus mitos, su tarjeta de presentación ante el mundo y ante sí mismo. ¿Auténticos o imaginados? Pues ambas cosas, al tener tanta o más fuerza que la realidad, pese a ser falsos. Nuestra mitología abarca hechos y personajes tan dispares como Viriato y Trajano, los visigodos y la Reconquista, don Quijote y Sancho, el Descubrimiento de América y la Contrarreforma, la Guerra de la Independencia y las guerras civiles, dos repúblicas, dos restauraciones monárquicas, una dictadura blanda y otras dura, una Transición de aplaudida a abucheada. Tan simple lista nos advierte de que vivimos en un país complicado. ¿O es que la diversidad del continente en miniatura que tenemos se ha transmitido a sus habitantes, haciendo incompatibles sus distintos elementos? Otros lo han conseguido, los Estados Unidos, por ejemplo, que incluso han logrado convertir la diversidad en ventaja? ¿Por qué no hemos sido capaces nosotros cuando habíamos alcanzado nuestras metas «históricas»: Europa, la democracia, el nivel de vida del primer mundo? ¿Por qué todo ello vuelve a cuestionarse?

Es la tarea del momento, ya que surgen voces de alarma por todas partes. Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes han publicado un libro de título tenebroso «El Estado sin territorio», en el que se lee «como consecuencia de unos poderes locales cada vez más fuertes, el Estado español se está quedando sin territorio para ejercer sus funciones», Y advierten «caminamos hacia una recuperación, inesperada, extratemporánea, del sistema feudal». ¡Y nosotros creyendo que, finalmente habíamos encajado España en el siglo XXI! Un colectivo integrado por Antonio Morales, Juan Pablo Fusi y Andrés de Blas, han publicado un volumen con la «Historia de la nación y del nacionalismo español», en defensa de ambos a partir de un germen en la época romana y visigoda, que se hace carne y sangre en el «proyecto de reconquistar España por parte de los distintos reinos cristianos», cimiento de una conciencia compartido en el siglo XIII, que hallará continuidad en un monarquía común en el siglo XVI y en el patriotismo ilustrado en el XVIII. Todo ello avalado por datos, cifras y fechas.

Pero, si es así, ¿por qué seguimos en el siglo XXI discutiendo el ser de España? ¿Por qué sigue habiendo españoles a disgusto en ella? Lo que sigue no es una historia de España. Es un repaso de muy distintas historias de España para intentar descubrirla tal cual es, despojada de su hojarasca mítica, porque sólo en su desnudez podremos descubrir quiénes somos o no somos.

Noticias relacionadas