QUINTA ESQUINA

Los sonámbulos

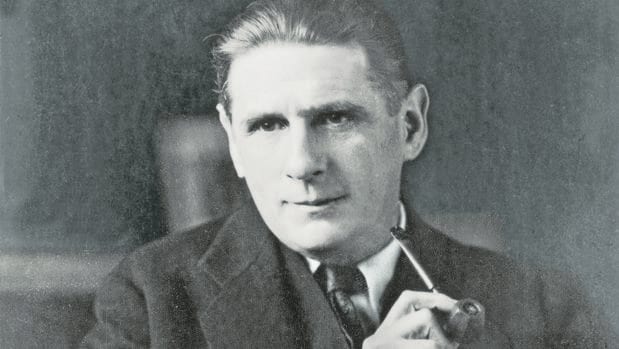

Hermann Broch hizo de la literatura un camino hoy imposible de recorrer. Su trilogía de «Los sonámbulos» es uno de los monumentos más esclarecedores de una fe perdida en los poderes de la palabra

Una vez en Europa, no hace demasiado tiempo en realidad, existió un clima propicio para que la literatura aspirara a todo. Las luminarias que alumbraron aquel periodo aceptaron el empeño prometeico de robar a la vida el fuego que la animaba para poder explicarla en sus ficciones. Sabían que con ese hurto arrastraban una condena, la de una existencia devorada por la obsesión ante la propia obra, pero aun así, incluso contra la esperanza de habitar en la cordura, se entregaron al sacrificio.

Fue una edad heroica para la creación, que se aquietó a finales de los años 40 del pasado siglo, cuando el mundo despertó al paisaje de la Segunda Guerra Mundial y contempló, como el Angelus novus de Klee, la dimensión del desastre. La catástrofe de España, el anus mundi de Auschwitz, la pesadilla de Kolymá, la decisión de Hiroshima, los más de cincuenta millones de muertos acumulados entre 1936 y 1945 resumían una década monstruosa de la que tampoco la literatura salió indemne. Las piruetas de la imaginación libre habían aterrizado sobre el suelo firme de las carnicerías humanas.

Uno de aquellos espíritus que hicieron de la literatura un camino hoy imposible de recorrer fue Hermann Broch , cuya trilogía de Los sonámbulos , reeditada mientras el año 2016 se consumía, es uno de los monumentos más esclarecedores de una fe perdida en los poderes de la palabra, y cuya lectura, sin duda nostálgica, nos acerca no sólo a una época de prototipos morales y estéticos extintos, sino a una convicción difunta en los caminos de la literatura como gnomon , oráculo y balanza. Porque ya nadie escribe así. Ya nadie revela esa audacia, esa confianza en el poder fáustico de la escritura. Ya nadie se permite semejante insolencia.

En El juego de ojos , tercera parte de su autobiografía, Elias Canetti rescata sus años vieneses, antes del exilio en Londres, y recuerda cómo otro de aquellos demiurgos epocales, Robert Musil , quien dedicó la mayor parte de su vida a redactar una novela infinita, por definición imposible de concluir, sentía una invencible animadversión hacia Broch. Musil, cuyo orgullo era implacable, y cuya celosa personalidad el propio Canetti padeció en carne propia, no podía perdonar a Broch que en sólo dos años, 1931 y 1932, hubiera levantado un mapa alternativo a la Kakania de El hombre sin atributos . Porque eso significa Los sonámbulos , un recorrido por treinta años de la Historia de Centroeuropa, desde 1888 hasta 1918, el espejo de un Zeitgeist reflejado en tres ficciones que comparten un motivo común, la convicción de que la novela, en su forma más mestiza y poderosa, tras la liberación a la que fue sometida por los grandes maestros de comienzos del pasado siglo, con Proust y Joyce a la cabeza, se había convertido en el crisol donde volcar la complejísima plasticidad de un momento histórico.

«Este mundo ha convertido su precipitación en actividad aparente del hombre para arrastrarlo hacia la nada», escribe Broch antes de la condena de Europa

La novela, pues, como decantación de las mentalidades, organon de un elenco de saberes y preocupaciones en el que resuenan las múltiples músicas de su tiempo (psicoanálisis, crisis de fundamentación de la matemática, nacimiento académico de la filosofía del lenguaje, vanguardias estéticas, tentación del irracionalismo, advenimiento de una nueva era dibujada por los físicos) y en el que el escritor, como un malabarista, intenta poner orden en el caos mediante una tipología de las personalidades y el uso de un polimorfismo expresivo. Pasenow, Esch y Huguenau, Romanticismo, Anarquía y Realismo , sirven a Broch como continentes en los que vaciar los contenidos de una época que asistirá a la defunción del optimista siglo XIX, la implosión del último Imperio europeo y la revolución planetaria que Gavrilo Princip puso en marcha con un disparo en Sarajevo en 1914 y acabó en junio de 1923 con la capitulación de las últimas fuerzas blancas en la guerra civil rusa.

Casi al final de la obra, poco antes de que Huguenau asesine por la espalda a Esch, quien por su parte acaba de rescatar de la muerte a Pasenow, cerrando de ese modo el círculo en que los caracteres centrales de la trilogía deambulan, cada cual como un sonámbulo en su propia noche (Pasenow en la tragedia del honor imposible; Esch en la búsqueda de un sentido primordial que se resiste a ser dicho; Huguenau encarnando la lúcida impunidad de los amorales), Broch transparenta el motivo central de su despliegue. El escritor austriaco radiografía entonces el fundamento que, desde su perspectiva de creador de comienzos de la década de los años 30, sólo unos meses antes del nombramiento de Hitler como canciller, está a punto de condenar al continente: «Este mundo sin esencia, mundo sin quietud, este mundo que sólo encuentra y mantiene el equilibrio en la rapidez cada vez mayor, este mundo ha convertido su precipitación en actividad aparente del hombre para arrastrarlo hacia la nada. ¿Existe acaso resignación más profunda que la de una época incapaz de filosofar? ¡Incluso filosofar se ha convertido en un juego estético, un juego inexistente, caído en los engranajes del Mal: una ocupación de burgueses que se aburren por la noche! ¡No nos queda sino el número, no nos queda sino la Ley!».

Los tipos sonámbulos de Broch se precipitan así hacia el abismo que pronto hará de Europa un cementerio, según definición de Sol Nazerman , el judío polaco que sobrevive como prestamista en los suburbios neoyorquinos en la novela homónima de Edward Lewis Wallant . Un cementerio donde el rigorismo militar de los Pasenow, la pasión redentora de los Esch y el cinismo calculador de los Huguenau alimentarán el hambre del Moloch moderno, el caporal de hombres que llevaría a Broch a abandonar su país en 1938 para terminar su vida en New Haven, al otro lado del mar, en la tierra de los puritanos.