LIBROS

Sembrador de dudas: Baroja ensayista

Además de su faceta como novelista, hay también un Pío Baroja que cultivó el ensayo durante toda su vida. Una tarea menos conocida y que sorprendentemente no se ha atendido como merece

Muchos escritores, incluso después de un éxito inicial, pasan por el purgatorio hasta que se les vuelve a reconocer -o no- en todo su mérito. Pero también existe otra condena que resulta, si cabe, más perniciosa: el olvido de una parte de su producción , con lo que se cercena la cabal comprensión de su obra en su totalidad que, en las grandes figuras, implica una cosmovisión unitaria. Un caso especialmente marcado de esta anomalía tiene como protagonista a Pío Baroja. La bibliografía sobre el autor de «Zalacaín el aventurero» es ingente, pero se ha relegado casi por completo su obra no narrativa, tanto en el aspecto editorial de reediciones como en el de las traducciones y estudios.

Remover las aguas

Baroja es visto prácticamente solo como novelista, pese a que cultivó otros géneros: la poesía, el teatro y el ensayo. Sobre todo en el último, la desatención resulta más llamativa. Porque si bien dio a la imprenta esporádicas muestras poéticas y teatrales, su dedicación al ensayo fue constante - su primer título data de 1904 y el último de 1956, año de su muerte -, y sus trabajos en este campo encierran una indudable valía. Y no únicamente -va de suyo- para un mejor conocimiento del rico universo barojiano. En este sentido, por ejemplo, su célebre trilogía «La lucha por la vida» se gesta en ensayos publicados con anterioridad sobre el fenómeno de la golfería y el golfo, y su visión sobre el País Vasco y el vasquismo -desarrollada en varias de sus novelas- no queda completa sin los ensayos al respecto. También sus ensayos exigen atenderse por su sugerente contenido en sí mismos. Un reconocido crítico de su tiempo, Andrenio, advirtió de ello: «Pío Baroja merece ser incluido entre los ensayistas españoles como uno de los más originales». En la misma línea se pronunció su compañero de generación, Azorín : «Sus ensayos hacen pensar y remueven las aguas tranquilas de la intelectualidad española».

El escritor vasco lee y admira a Montaigne, creador del ensayo, y a él se refiere en varias ocasiones

El ensayo es un género altamente propicio para la personalidad individualista, escéptica e independiente de Baroja, que no se aviene, diríamos hoy, a lo «políticamente correcto», y que no posee un temperamento inclinado a la fría abstracción y a lo sistemático, pero sí está preocupado por cuestiones de cariz filosófico, político, sociológico... A su creador, Montaigne, lee y admira Baroja y a él se refiere en varias ocasiones. Le llama «sembrador de dudas» y destaca en su figura que, como le sucederá al propio escritor donostiarra, la filosofía le interesa cuando tiene relación con la vida y no se queda en mera especulación teórica. Baroja, como Montaigne, escribe desde el yo, pero no desde un yo descarnadamente racional que se pretende «objetivo». Como todo auténtico ensayista, nos habla desde una conciencia subjetiva y pasional haciéndonos especialmente conscientes de una época, la modernidad, que se desgarra en contradicciones tras descubrir el poder y la necesidad de la Razón, y a la vez sus límites y carencias frente al incoercible territorio de lo vital. En el ensayo, pues, junto a un impecable razonamiento irrumpe un personal y sentimental desahogo o incluso una llamarada lírica.

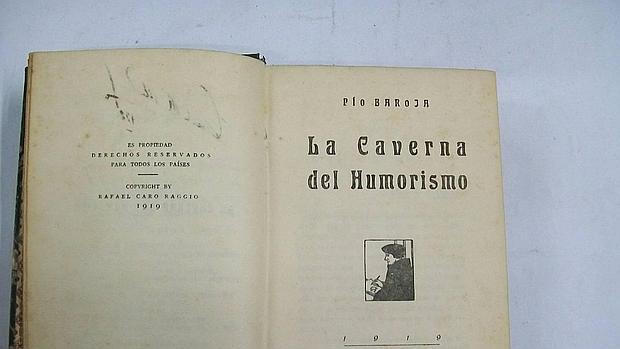

Todas las características básicas del ensayismo se aprecian en Baroja, junto a una mirada particular en la que personas, asuntos, ideas, sucesos... se nos presentan como en u na jugosa «vitrina pintoresca» , precisamente como se títula de manera harto significada una de sus colecciones de ensayos. Muy elocuente resulta también que su tesis doctoral sobre el dolor -leída en 1896- tenga un enfoque más ensayístico que científico. Luego, títulos como « El tablado de Arlequín», «La caverna del humorismo « o «Divagaciones apasionadas », entre otros muchos -los ensayos ocupan los tomos XIII, XIV y XV de sus «Obras Completas» - configuran un corpus que Azorín calificó como una «ingeniosa y profunda enciclopedia».