LIBROS

Raquel Taranilla: «Al escribir esta novela necesitaba reírme, sobre todo de mí misma»

Con «Noche y océano», la escritora catalana debuta en la narrativa con honores al alzarse con el Premio Biblioteca Breve 2020

Nacida en Barcelona en 1981, Raquel Taranilla se afincó en Madrid en 2016, donde en la actualidad ejerce como docente en la universidad, un ámbito que observa de manera crítica, como confiesa en esta entrevista. En 2015 publicó su libro de carácter íntimo y autobiográfico Mi cuerpo también , donde relata su lucha contra el cáncer, pero alejándose de victimismos y la autoayuda como placebo, a la vez que evoca a escritores y filósofos y reflexiona sobre el cuerpo y la enfermedad. Noche y océano es su primera novela, pero destila ya unas notables dotes narrativas. El jurado de que le otorgó el Premio Seix Barral 2020 apuntó: « El aspecto lúdico y paródico caracteriza esta historia rebosante de humor inteligente y enorme energía expresiva, escrita con gran seguridad y aplomo del todo inesperados en una primera novela » .

¿Qué le impulsó a escribir «Noche y océano»?

Tenía tiempo y un trabajo estable. Por fin no debía pasarme de la mañana a la noche dando clases de español. Vivía en Doha, la capital de Catar, y no tenía mucho que hacer por las tardes, a la salida de la universidad. Estaba, por decirlo de un modo muy manido, en una de esas crisis intelectuales que hacen que la gente sufra. Y necesitaba reírme, sobre todo de mí misma.

Ha señalado usted que en cierto sentido es una respuesta a «Aire de Dylan», de Vila-Matas. ¿Al respecto, le ha llegado alguna reacción suya?

La literatura me interesa casi exclusivamente por lo que tiene de diálogo infinito con los que vinieron y los que vendrán. Si nunca se ha podido sostener una idea autárquica de la escritura o la lectura, eso todavía es más difícil hoy, teniendo en cuenta que vivimos, pensamos y creamos en red. Y, en ese aspecto, mi novela reacciona a distintas obras previas, y sobre todo a algunos modos de construir representaciones sobre el mundo. Una de las obras que yo tenía en la cabeza durante la escritura de mi novela es Aire de Dylan, de Vila-Matas, lo que tiene todo el sentido: al fin y al cabo, la literatura de los últimos treinta años en este país no se puede explicar sin Vila-Matas. Y la mía tampoco se puede explicar sin él. No tiene que ver con la admiración que me provoca su producción; tiene que ver con que me sigo formando como narradora en sus libros. Yo le escribí tras recibir el premio; me contestó con amabilidad. En todo caso, ese cruce de mensajes tiene una importancia para la literatura igual a cero.

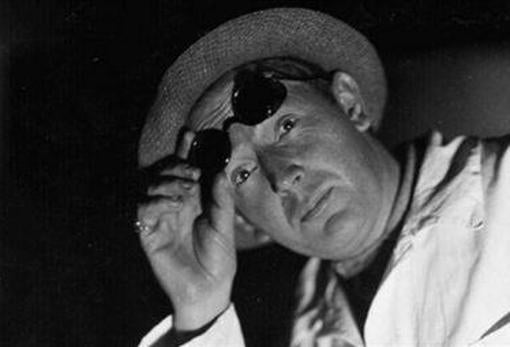

«Murnau es ambiguo y triste, frágil a la vez que extrañamente sólido»

¿Hay elementos de autoficción en su novela?

Para el personaje de Bea he querido crear una voz autónoma, que ni en sus circunstancias vitales ni en su carácter tiene demasiado que ver conmigo, pese a que yo comparta con ella bastantes ideas (no todas), acerca de la cultura, de la información, de la universidad, de la organización social que nos hemos dado. Con salvedades, se puede decir que mi libro anterior ( Mi cuerpo también ) era autoficción. En ningún caso lo es este.

¿No puede decirse, entonces, que Bea Silva sea su «alter ego»?

Bea dice algunas cosas que yo pienso y que me hacen sufrir, pero es un personaje paródico, absolutamente exagerado en su desesperación. No me interesa contarle al mundo quién soy; no trabajo con mi intimidad. Empleo la literatura en otro sentido y opero por otros medios.

«Detesto que a veces se pierda de vista que la universidad es, ante todo, servicio público, especialmente a los jóvenes»

¿Cómo definiría a Quirós, compañero de piso de Bea, obsesionado con Murnau?

Es motor del deseo. Es un personaje que, por lo común, vemos encarnado en formas femeninas. Es relación social, bendita a ratos y a ratos detestable. Es la excusa para que Bea hable, para que no cumpla su promesa de encerrarse y callar antes de hora. Abre para Bea la posibilidad de la amistad, que en última instancia es el tema de mi novela.

¿A usted le interesa especialmente Murnau y su cine?

Si algo tiene la historia del cine (como la de la literatura) es que está superpoblada. Das una patada a una piedra y aparecen un director de cine, un novelista y un poeta. Hay muchos artistas entre los que elegir. Pero Murnau es ambiguo y triste, frágil a la vez que extrañamente sólido. ¿Cómo no va a gustarme si cada vez que veo sus películas se han transformado?

En consonancia con la cita de «Tristram Shandy» que encabeza la novela ¿quiere usted ir llevando al lector por varias sendas, llenas de nuevas dudas y pesquisas?

No miento cuando digo que no esperaba ganar un premio con el libro. De hecho, nunca tuve confianza ni siquiera en verlo publicado. Es un texto que escribí fundamentalmente para mí, casi como una tarea de bricolaje. La cita del Tristam Shandy termina con estas palabras:«Es increíble la fuerza que tiene esta máquina para abrirle la cabeza a un niño». Bea es una niña con la cabeza abierta.

¿Las notas a pie de página persiguen parodiar los trabajos académicos?

Entre otras funciones, buscan llevar al extremo las rutinas y los dejes de la prosa académica, a la que yo tanto esfuerzo le dedico. Es imitación burlesca de mi trabajo intelectual; es un vicio bastante idiota que, sin embargo, acaba por hacerme reír, y provoca en mí una sensación de belleza rara. Como de orden artificial y curioso.

«Llevo mal el confinamiento. No sé si lograré superar el estado en que me encuentro ahora: entre atónita y espantada»

¿Qué es lo peor del ámbito universitario?

Al margen de la precariedad, lo peor es la falta de imaginación, la idea de que lo sesudo ha de ser solemne, el moho, la competencia feroz por conseguir nada y menos, la evaluación de las publicaciones a tanto el kilo, el estirar el chicle (y hacer refritos), la burocracia infinita, la asunción del modelo de trabajo de las ciencias puras en las humanidades. Hay otros males que no son exclusivos de la universidad: la autocomplacencia, la egolatría, las vacas sagradas a las que nadie tose, la honrilla cutre, el aburrimiento, el ajuste de cuentas ruin sobre los más frágiles. Y, para acabar, lo que más detesto: que a veces se pierda de vista que la universidad es, ante todo, servicio público. Servicio a los jóvenes, principalmente. Olvidar esto es imperdonable.

El sarcasmo y el humor presiden la novela. ¿Son un instrumento privilegiado para explorar la realidad?

Para mí ha sido la literatura lo que ha acabado por ser instrumento privilegiado para explorar la realidad, mucho más productivo que cualquier otro medio de creación de informaciones (como la prosa académica). Dentro de lo literario, me interesa el humor como recurso para aproximarme a representaciones que se las dan de honorables. Y, sin embargo, no creo que el humor tenga que ser el único camino, ni el más importante. De hecho, me interesan particularmente los autores que, tarde o temprano, le abren algún tipo de espacio a la piedad.

«Mi novela no es autoficción. No me interesa contarle al mundo quién soy; no trabajo con mi intimidad»

¿Y quizá la mejor defensa frente a un mundo, que, al contrario de lo que escribió Jorge Guillén, no está bien hecho?

Nada que no logre traspasar el papel, nada que se quede en conversación o en eslogan, puede defendernos contra los envites de un mundo injusto. Creo en el trabajo humilde y que intenta ser justo, y en el cuestionamiento de los privilegios que se atreve a combatirlos. Hace tiempo que dejé de llamar «defensa» a la huida, lo que no supone en ningún caso restarle valor ni interés a esta. De hecho, el gesto de huir (de exiliarse, de marcharse a los mares del sur, de encerrarse en un armario) es un tema central en mi novela.

El título se inspira en «Volverás a Región», de Juan Benet. ¿Es un autor de referencia para usted?

No diría que es un autor de referencia en Noche y océano , pero, a lo largo de mi formación, estudiar su escritura ha sido muy relevante, casi como un ejercicio de aprendizaje del idioma, que se extiende más allá de lo literario y alcanza el sistema gramatical. La Lingüística (la disciplina a la que yo me dedico) ha vivido el siguiente fenómeno: a medida que se ha escindido de la Filología y se ha impuesto ser más científica, ha orillado la literatura como material de estudio privilegiado. Los textos literarios pasaron a considerarse realizaciones no prototípicas, sino peculiarísimas, del habla efectiva y común. Y dejaron de ser interesantes. Pero digamos que yo he desandado ese camino y que la prosa de Benet me ha enseñado mucho acerca de la lengua con que trabajo.

¿Cómo lleva el confinamiento?

En medio de esta tragedia, me temo que no voy a decir algo que no sea irrelevante. En todo caso, a su pregunta: lo llevo mal. Dicho rotundamente y para empezar: creo que la reclusión total a la que hemos condenado a los niños de este país es ilegal.

¿Podemos extraer alguna lección de la pandemia?

En 2008 enfermé de cáncer. Tardé siete años en publicar un libro sobre esa experiencia, porque me costó entender qué me había pasado, y eso que el cáncer es una enfermedad cuya historia se remonta al origen mismo de la vida. No me veo capaz de extraer por ahora ninguna lección de la pandemia o de cómo la estamos gestionando. Bien pensado, dudo que llegue el día en que pueda hacerlo. Lo más probable es que no logre superar el estado en que me encuentro ahora: entre atónita y espantada.