LIBROS

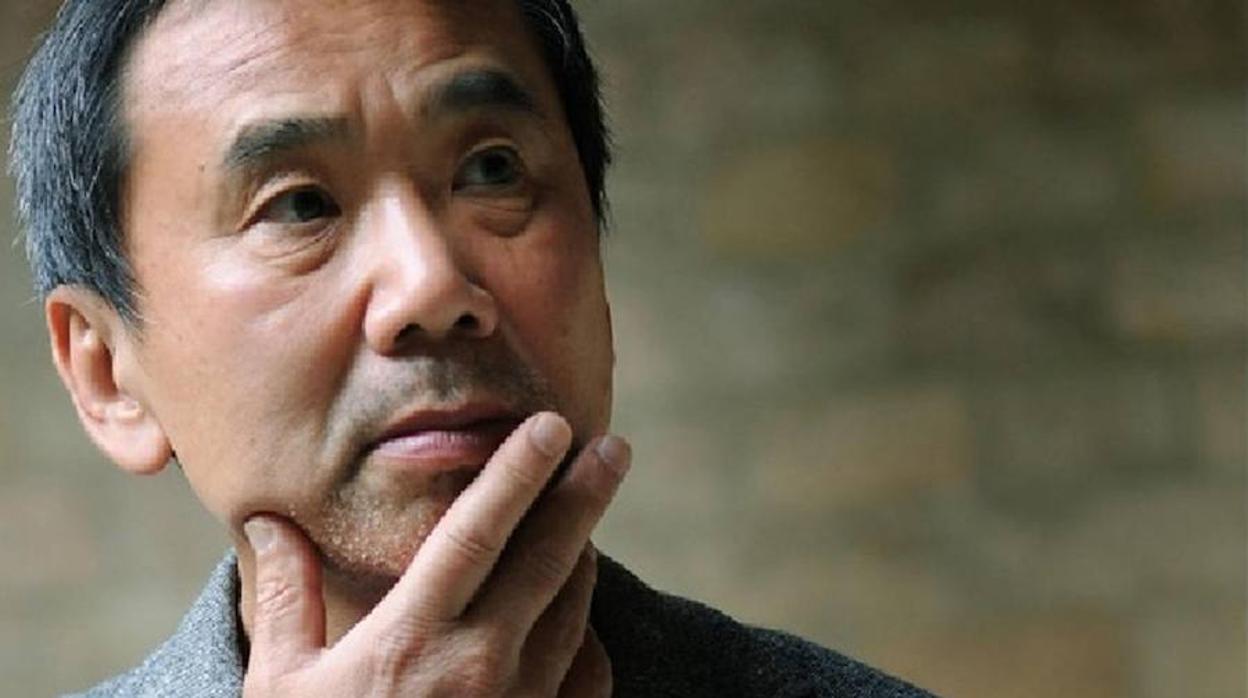

¿Qué pinta aquí Haruki Murakami?

El escritor japonés publica la segunda parte de su última y muy reciente novela, «La muerte del comendador». En ella, encontramos al Murakami más íntimo

Alguna vez Haruki Murakami (Kioto, 1949) ordenó la composición de su obra como si se tratase de las sinfonías de Beethoven . «Las que llevan número impar son obras ambiciosas mientras que las que son pares tienden a ser más íntimas». De igual modo, hay libros de Murakami que se ocupan de lo fantástico como si se tratase de lo más normal del mundo y están los que prefieren considerar a lo realista casi como emanaciones de lo sobrenatural. En cualquier caso, unos y otros comparten un ADN común, y otra vez Murakami: « Hay tres tipos de heridas emocionales : las que cicatrizan rápido, las que demoran un largo tiempo en curarse, y las que no dejarán de dolerte hasta que mueras. Yo creo que una de las tareas y responsabilidades de la ficción es la de explorar detallada y profundamente aquello que duele para siempre».

Y exactamente de eso se ocupa «La muerte del comendador»: novela ambiciosa y palaciega que no renuncia a una cierta humildad doméstica y que se las arregla para fundir -con gratificante dolor- lo cotidiano con lo fuera de lo común. Es decir, no es «Crónica del pájaro que da cuerda al mundo» o «1Q84» pero tampoco es «Madera noruega» o «Al sur de la frontera, al oeste del sol», aunque combine con gracia y astucia elementos y estados de ánimo de todas ellas. También, marca el retorno de Murakami después de mucho tiempo a la narración en primera persona porque aquí está obligado a ello: «La muerte del comendador» es -por propia confesión e intención de su autor- un transparente y a la vez turbio homenaje a su novela favorita: «El gran Gatsby» de Scott Fitzgerald , a la que -también- tradujo al japonés en 2006.

Inspirado en Mozart

Así, el testimonial y atestiguante Nick Carraway de la ecuación es un treintañero y pintor de retratos divorciado (su esposa lo deja a propósito de un sueño que tuvo pero no le cuenta). Alguien que parece haber perdido tanto la inspiración como nombre propio (son muy destacables los largos tramos en que se describe el modo en que pintaba o en el que vuelve a pintar) y que se instala en una casa rural en Odawara. Mansión alguna vez habitada por el legendario pintor Tomohiko Amada y de cuyo pasado durante la Segunda Guerra Mundial se ocupan largos tramos de «La muerte del comendador». Y al otro lado del valle el magnate empresarial un tanto gangsteril con Jaguar y de cabellera «obsesivamente blanca», sonrisa encandiladora y ojos como de ave de rapiña Wataru Menshiki (y quien insiste en que su vecino lo retrate y cuyo nombre se traduce como «renunciar a todo color») reclama el rol de Gatsby.

Hay libros de Murakami que se ocupan de lo fantástico como si fuese lo más normal

Pero pronto, todo se «murakamiza»: comienza a oírse una misteriosa campanilla en la noche, se descubre una suerte de sepulcro-caverna interdimensional, aparece la figura del comendador como salida de uno de los cuadros de Amada abandonados en el desván de la casa e inspirado en el «Don Giovanni» de Mozart. Algo así como Lovecraft pero sin dramatismo ni adjetivaciones, como si se acabase de dormir una larga y profunda siesta, y con una prosa de cadencia sonámbula. Abundan, claro, referencias que van de Kurosawa a Springsteen y la audición de discos de estilos variados (jazz, por supuesto), pasando la práctica de sexo un tanto impersonal, hasta los mejores métodos para preparar determinados platillos con una especial atención a la salsa para pastas. Y -marca de la casa- entra en escena la inequívoca e inevitable Chica Murakami: una adolescente de trece años muy lista a la que -marca de la casa otra vez- el narrador no deja de mirarle el pecho para reflexionar acerca de sus senos por venir o no. Nueve meses después, todo parece haber vuelto a la normalidad; pero qué es la normalidad después de todo.

Incuestionable genio

Toda la enumeración anterior para confirmar que, sí, ya hemos estado aquí. Y que Murakami se ha ganado desde hace tiempo el privilegio de escribir para sus seguidores haciéndonos más que conscientes de que, probablemente, no podría escribir de otro modo. Así, se lee «La muerte del comendador» como una especie de «greatest hits/déjà vu» secreto e hipnótico . El incuestionable genio de Murakami pasa por el llevarte de regreso a su mundo y el de arrancarnos (luego de unas cien páginas de calentamiento ante la extrañeza) la más crédula y entregada de las miradas sin importar la imposibilidad de lo que nos esté contando. Esta es, supongo, la marca de los originales: pasa con Iris Murdoch, con Nabokov, con Woody Allen, y con Bob Dylan quien alguna vez cantó aquello que bien podría sintetizar a lo que hace Murakami: «Nada es revelado». Aunque, como explica el protagonista, « en nuestro mundo real nada permanece como es para siempre» . En el mundo de Murakami, sin embargo, todo permanece tal como siempre fue: distinto, diferente.

¿Qué pinta aquí Murakami?

Lo de costumbre: gran orquesta pero como de cámara, figurativo y abstracto al mismo tiempo, a su estilo y manera.

Definámoslo como «murakamiano». Y hasta la próxima.