LIBROS

«La palabra poética de Celan toma su fuerza del silencio de las víctimas»

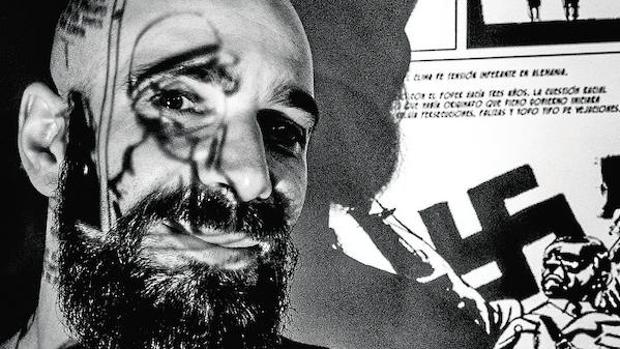

El sevillano Fidel Martínez aúna en «Fuga de la muerte» la investigación y la reflexión sobre la biografía del poeta con un dibujo que alcanza cotas sobrecogedoras para tratar el horror de los campos de concentración

Fidel Martínez (Sevilla, 1979) ha tocado muchos palos en los mundos de la historieta y la ilustración. Premiado en el Certamen de Cómic e Ilustración del INJUVE en 2003, Martínez ha ido del fanzine a la novela gráfica, del «pulp» a la reinterpretación del «Apocalipsis según San Juan». Parte de su obra ha transcurrido ilustrando palabras ajenas, ya sean los guiones de Jorge García, un poema de Pilar Adón o libros de Francisco Javier Pérez, Cisco Bellabestia o incluso Wilkie Collins; pero cuando ha trabajado sobre sus propios guiones ha tratado temas de tanto calado como el Holocausto o la guerra en Bosnia.

Siguiendo esa línea, su último trabajo como autor total es también el más ambicioso. « Fuga de la muerte » se sumerge en la vida de Paul Celan en busca de la génesis de poemas tan conocidos y estremecedores como el que le presta su título.

–¿Por qué hacer un libro sobre Paul Celan ahora? ¿Lo ve como un ejemplo para nuestra época, tan convulsa?

– Celan fue un poeta muy virtuoso que, como superviviente del exterminio judío perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, decidió utilizar el poema para confrontar algunas de las lógicas culturales y de pensamiento que dieron pie a tan terrible acontecimiento. Lógicas que por desgracia no han sido superadas y que perviven hoy en día. De ahí su vigencia.

–Esta es una obra muy biográfica. ¿Ha querido poner en primer plano al hombre que había detrás de los poemas?

–Detrás de toda creación artística o literaria se halla el artista o el literato que la creó. Y en el caso de Celan es muy importante subrayar esta relación, ya que el aporte biográfico en sus poemas es fundamental. Es imposible acceder a la comprensión de la mayoría de ellos si se desconoce el contexto personal e histórico en el que fueron concebidos.

–Sin embargo, apenas toca las últimas décadas de la vida de Celan, entre su paso por los campos de concentración y su suicidio.

–Se trata de una etapa posterior a la escritura de su poema « Fuga de muerte », su poema quizás más célebre y retrato poético de los campos de exterminio, que es punto de partida de su obra más significativa y en torno al cual se articula mi libro.

–¿Qué parte de la vida de Celan le ha costado más retratar?

–Más difícil que retratar un momento concreto de su vida fue recrear su carácter, dotar al personaje de una personalidad sólida y verosímil que fuese respetuosa con la figura original, que es la que se refleja y emana de cada uno de sus poemas, textos en prosa o correspondencia personal.

–La relación de Celan con su herencia judía tiene una especial importancia en esta novela gráfica. ¿Le costó tratar este tema «desde fuera»?

El dibujo expresionista arremete contra la concepción nazi de una belleza deshumanizada

–Sin duda. Sin embargo, indagar en la vida de los judíos alemanes, que es la comunidad a la que pertenece Celan, me ha permitido descubrir una cultura muy interesante y rica, cuya aportación en el terreno intelectual y económico europeo resultó fundamental en aquella época y en años posteriores.

–El hablar sobre la vida de un poeta, ¿obliga a que la obra sea más poética?

–No necesariamente, si lo entendemos desde el punto de vista de poetizar el contenido. Si yo decido hacerlo así es porque quiero dotar a mi obra de algo más que de un simple despliegue de datos y contenidos biográficos y artísticos, porque quiero alcanzar una dimensión más íntima y personal del poeta.

–Dentro del libro no incluye en ningún momento el poema que le da título, excepto el primer verso, justo en la última viñeta. ¿Por qué?

–Incluirlo al final responde a la necesidad de indicar al lector que los hechos narrados se relacionan de algún modo con la escritura de «Fuga de muerte». Con la elección de mostrarlo incompleto se busca incentivar al lector para que indague y realice una lectura completa del poema, pero ya desde fuera y con total independencia de mi relato.

–Pero sí hay bastantes referencias a la obra lírica de Celan. ¿Cómo las ha integrado?

–De modo textual y de modo alegórico, como es el caso de Margarete, personaje ficticio que en mi libro encarna la peculiar relación del poeta con la lengua alemana. Algunas se exponen a simple vista, otras las descubrirá el lector según su grado de conocimiento de la obra del poeta. No obstante, he intentado que el desconocimiento de estas referencias no dificulte la lectura del libro.

–Ha empleado un dibujo en blanco y negro que estilísticamente recuerda bastante a los ilustradores del Expresionismo alemán. ¿Por qué ha tomado esa dirección?

–Porque tengo una tendencia natural hacia este tipo de lenguaje gráfico, y porque comulga perfectamente con la historia que se cuenta, amplificando la faceta emocional de lo narrado. También porque arremete contra la concepción nazi de una estética que ensalza una belleza idealizada, grandilocuente, basada en el canon, desnaturalizada y por tanto deshumanizada.

–Las páginas –casi al final del cómic– sobre Auschwitz, en las que no emplea palabras, son sobrecogedoras. ¿La novela gráfica puede llegar allí donde las palabras se agotan, a esas regiones del horror?

Recrearse en la violencia lleva a una destrucción de toda finalidad ética de la obra

–No podrá ni la novela gráfica, que es simplemente una expresión de un medio más amplio y rico como es el de la historieta, ni ninguna otra expresión artística o intelectual. Sin embargo, es necesario redundar en ese silencio, que es el de las víctimas, porque es de ahí, pese a la contradicción aparente, de donde extrae su fuerza la palabra poética de Celan.

–Por otro lado, hacer un cómic sobre el Holocausto tiene la especial dificultad de la alargada sombra de una obra tan inimitable –en todos los sentidos– como «Maus». ¿Cómo se enfrentó a esto?

–Inicialmente, con mucho respeto. « Maus » es una obra única e insuperable y se trata de un referente obligado. No obstante, no se trata de una obra total. La amplitud de temas a tratar y de ópticas posibles es prácticamente inagotable. El tema y el enfoque que yo planteo poco o nada tienen que ver con los de este título. Así que, en ese sentido, son dos libros muy diferentes.

–La historia de los intentos de poner el Holocausto en imágenes está plagada de errores en los que es fácil caer. ¿Qué ha tratado de evitar? En contraste, ¿hay hallazgos de otras obras sobre este tema que le hayan inspirado?

–En todo momento he intentado conjugar el rigor histórico que defendía Primo Levi con una dramatización de los hechos, siguiendo a Semprún . En lo que de ningún modo he querido incurrir es en la afectación y la sensiblería, en una mitificación estereotipada del nazismo y sobre todo en una complacencia en lo mórbido, que conlleva una recreación en la violencia y una destrucción de toda finalidad ética de la obra.

–No es la primera vez que toca el tema del Holocausto en sus cómics. Ni tampoco la primera en que se acerca a la poesía. Pero sus anteriores trabajos tenían un cariz más experimental. ¿Cómo ha ido evolucionando su obra?

–Se trataba de trabajos inscritos en un proceso de maduración. De esa evolución en mi trabajo permanece el poner un especial énfasis en la cadencia rítmica de la narración y la preocupación, cada vez más consciente, por temas que encuentran su expresión en el drama humano en su sentido más primordial.