HISTORIA

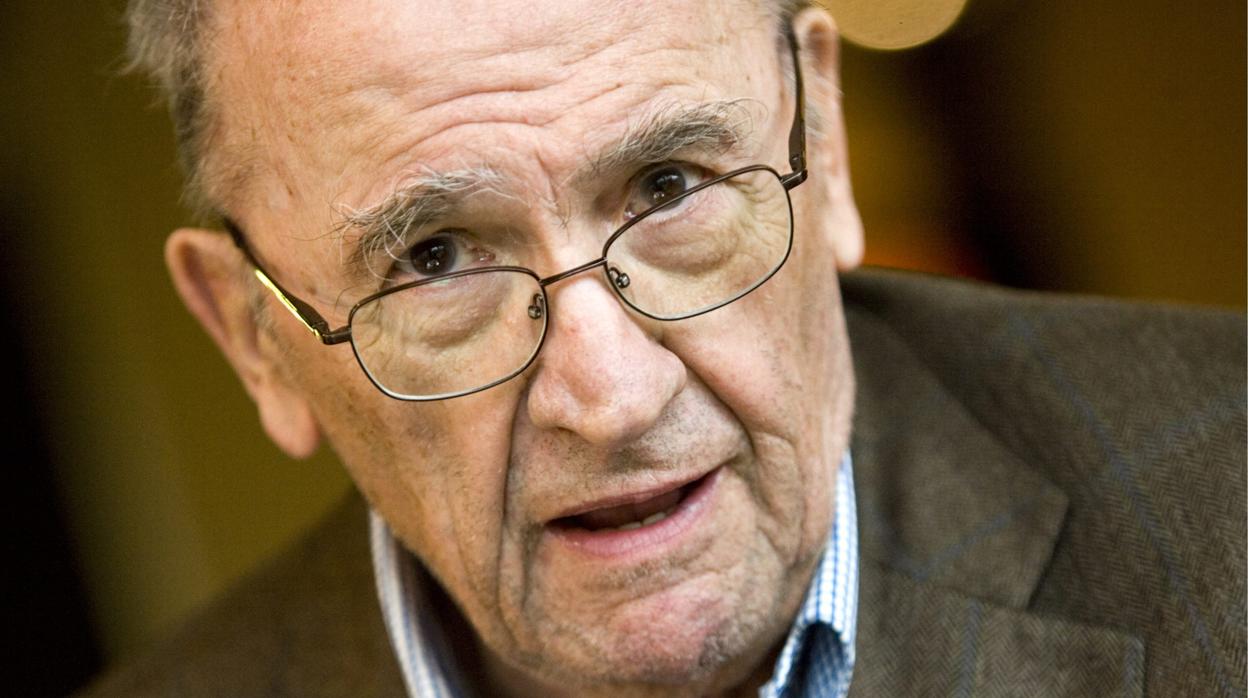

Miguel Artola, la Historia bien contada

El erudito, fallecido recientemente, nos lega una vasta obra que abarca la Historia de España desde todos los frentes

En un artículo publicado en 1958 en la entonces joven Revista de estudios políticos , que había comenzado su andadura en 1941 con artículos de Alfonso García Valdecasas, Melchor Fernández Almagro, Ramón Carande y Carl Schmitt -nada menos-, un Miguel Artola (1923-2020) no tan joven, con 35 años, se ocupó del concepto de historia. En el texto distinguió al historiador, una persona concreta con nombres y apellidos, dotada de historicidad, una persona con vida concreta en un tiempo y un lugar, de la obra que iba construyendo, lo que dejaba, llamado a perdurar, aquello «universalmente válido». Existían, señaló, dos formas de hacer historia, «como seres humanos de una circunstancia histórica determinada» o «como historiadores».

Lo que las distinguía apuntó a un asunto crucial. ¿Puede el ser histórico trascender su naturaleza, es la historicidad del historiador compatible con un conocimiento científico de la historia? Dicho de otro modo, ¿pueden habitar juntos la persona y el historiador, sin anularse o hacerse infelices el uno al otro? Para salir del enredo, solo aparente, Artola sugirió una ingeniosa y pragmática división entre «historia como realidad», en la que vivimos, e «historia como visión», a la que aspiramos . En la zona intermedia, se esbozan preguntas al pasado sobre el presente y el futuro, de modo que sea posible vislumbrar -y compartir- un apoyo, una luz, una esperanza colectiva, una opción de libertad. La formulación de la tercera España, tan cercana a los planteamientos de Artola, suele aparecer en este tipo de reflexiones.

Fuera de las modas

Frente a la cantinela del supuesto fracaso español obligatorio, según la cual aquí no hubo burguesía, ni revolución industrial, ni casi nada, sus libros, valientes, fuera de las modas, otorgaron magisterio y consuelo, porque explicaron y compartieron algo sustancial. La anomalía española, como todas, no tiene por qué devenir en excepcionalismo. No existe el determinismo histórico y aquí, ahora, en cada instante, nos jugamos lo siguiente que va a acontecernos. Hay causas, consecuencias, personas buenas y malas, también nefastas, instituciones, intereses, consensos, ideas, guerras, motines, pestes y pronunciamientos. En el nacimiento de la España contemporánea , que fue su objeto predilecto de estudio para explicarse y explicarnos lo malo, lo bueno y lo mejorable, aparecen afrancesados, burguesías conservadoras y revolucionarias, reinas, ministros y aventureros.

El historiador Miguel Artola ha dejado, en una aproximación de catálogo de biblioteca universitaria, 64 libros, 44 capítulos de libros, 35 artículos de revista y decenas de tesis doctorales dirigidas. Sobre materias tan dispares como el trabajo rural en España; propiedad de la tierra; nacionalización de los bienes de la iglesia; comercio marítimo; carbón; hierro; trabajo industrial; la Diputación de Vizcaya; territorio y gobierno municipal.

La era de los matices

Resulta tan inevitable como estimulante preguntarse, en una obra tan ingente, sobre aquellos títulos que revisten especial significado. El primero es Los afrancesados (1953), asunto entonces complicado de tratar en la medida en que el rechazo a la Ilustración «extranjerizante» era doctrina oficial . Artola ofreció una visión documentada y fundó lo que podríamos llamar la era de los matices. Había que distinguir los que apoyaron a los invasores franceses por miedo, de aquellos que lo hicieron por convicción, o por «la inexcusable necesidad de sobrevivir, los juramentados, la mayoría. Unidos por el monarquismo, la oposición al aventurerismo revolucionario y el reformismo, fueron fundamentales, hoy lo sabemos, en la estructuración del Estado isabelino . De una etapa posterior, sobresale La burguesía revolucionaria , 1808-1874, libro publicado en 1974 en Alianza Universal, en la magnífica colección que dirigió de Historia de España . Si la portada con el cuadro luminoso y terrible del fusilamiento del general liberal Torrijos fue toda una declaración sobre las dificultades de la libertad para abrirse camino, el contenido abordó de manera compacta la destrucción del Antiguo Régimen.

Sin dejar de lado Partidos y programas políticos (1991), obra de referencia que aborda participación, leyes reguladoras, evolución y documentos programáticos, en La monarquía de España (1999), se ocupó de la «constitución» política del Estado, que apareció con la incorporación en 1479 de los reinos de Isabel y Fernando en una unidad política, devenida en «Reino de España e Indias» . Nos ha dejado mucho que leer y mucho en qué pensar.