ENTREVISTA

Mario Vargas Llosa: «La misión de la literatura no es solo procurar placer, sino también formar ciudadanos críticos»

En 1963 el escritor peruano publicó su primera novela, «La ciudad y los perros». Tras una dilatada carrera, plagada de títulos y reconocimientos, presenta su último trabajo, «Tiempos recios», con el vigor literario de aquel comienzo

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) nos recibe en su casa madrileña de Puerta de Hierro. Puntual, impecable, entra en el despacho-biblioteca presidido por un retrato de Isabel Preysler donde nos han indicado que esperemos. Una tarde del mes de octubre de un calurosísimo Madrid. Verano en pleno otoño. Él nos invita a que charlemos en el jardín rodeado de castaños sobre su útima novela Tiempos recios .

¿Por qué esta novela en este preciso momento?

Comenzó de una manera muy anecdótica: yo estaba hace unos tres años en la República Dominicana, en una cena y, de pronto, una persona que no reconocí -habíamos sido amigos, pero hace mucho que no lo veía- me dijo: «Mario, tengo una historia para que la escribas». Basta que alguien me diga que tiene una historia para que la escriba, para que yo no la escriba nunca. Pero lo que él me contó -era Tony Raful, un amigo escritor, periodista, poeta- me dejó muy intrigado. No conocía la implicación que tuvo el generalísimo Trujillo en el golpe de estado que llevó a cabo Castillo Armas contra el presidente Árbenz, con ayuda de la CIA en la Guatemala del año 1954.

¿Para escribir estos «Tiempos recios» se ha documentado como en anteriores trabajos sobre el terreno, al modo periodístico?

Guatemala la conocía como turista, había visto las ruinas mayas... Y con este motivo fui a hacer trabajos de documentación, viajé mucho por todo el país, seguí toda la ruta de la ascensión militar de Castillo Armas contra Árbenz, y fue muy interesante; entrar en una historia que es tan rica, tan diversa, tan violenta… Probablemente es la historia más violenta de América Latina, la de Guatemala en esas fechas.

Trujillo es el protagonista de «La fiesta del chivo» y ahora regresa en esta novela. ¿Cierra un ciclo centrado en la Historia de América Latina del último siglo?

La Historia siempre ha estado muy presente en mi trabajo de escritor. Yo tuve la suerte, en San Marcos, la universidad donde estudié, de tener un profesor de Historia extraordinario, el doctor Raúl Porras Barrenechea. Y eran tan extraordinarias sus clases que a mí me hicieron dudar si debía seguir Literatura o Historia. Afortunadamente no lo hice, pero la Historia siempre me ha fascinado.

¿Nos perdimos a un gran historiador y ganamos a un gran novelista?

Un novelista es mucho más libre que un historiador, porque no tiene esa responsabilidad con la verdad que tiene un historiador o un sociólogo, en fin, un investigador científico. Yo creo que nadie se engaña cuando abre una novela, sabe que no es Historia. Es la verdad literaria, que no siempre coincide con las verdades históricas. Una novela lo que tiene es que persuadir al lector de que la historia que le cuenta es verdad, pero puede ser una historia que no tenga muchas relaciones con la verdad objetiva.

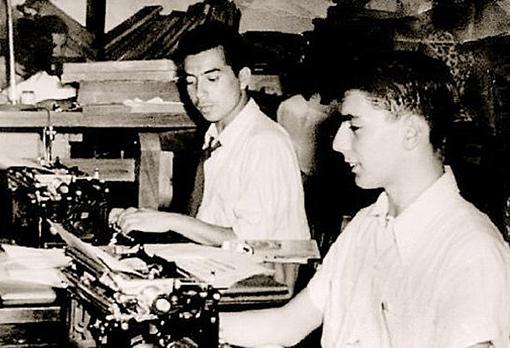

Ha viajado al pasado al citar la universidad de San Marcos, yo retrocedo un poco más en el tiempo y le recuerdo la época en la que escribió crónica de sucesos. ¿Ese componente periodístico nunca ha abandonado su manera de contar?

Espero que sí, porque creo que soy un escritor realista en el sentido ancho de la palabra. Creo que la literatura es un elemento que pone en contacto a los lectores con una realidad profunda, que muchas veces, en la superficie, puede desentonar con la verdad. No obstante, a largo plazo, es el mejor testimonio sobre la verdad de una época. Pienso en la verdad de las sagas novelescas. Pérez Galdós, pongamos por caso, es un documento fundamental para entender la España del siglo XIX, para entender un poco la Historia moderna de España.

¿Entonces cuál sería la función de la literatura?

La función de la literatura no es solo procurar placer, entretenimiento, fascinación, a los lectores, sino también formar buenos ciudadanos para la sociedad democrática, para la sociedad libre. Es decir, dotarlos de un espíritu crítico.

«La lectura me salvó en la relación con mi padre, que fue muy difícil, muy mala»

Una gran responsabilidad, mientras cada año los niveles de lectura bajan. Al menos, aquí en España de una manera sobrecogedora.

Debemos enfrentarnos a esa tendencia cultural que, por desgracia, se da tanto en el Primer mundo como en el Tercer mundo. La cultura tiene una orientación que es fundamentalmente audiovisual, y la importancia de las ideas que trascendían de los libros va quedando muy marginalizada. Hoy en día la cultura tiende a ser solo entretenimiento. La educación llega a mucha más gente, pero es mucho más superficial. Ese elemento crítico en los ciudadanos, que es tan importante en una sociedad libre, se puede perder si las imágenes suplantan completamente a las ideas.

Para usted, la lectura fue el refugio para huir de la hostilidad de su entorno.

Sobre todo en la relación con mi padre, que fue muy difícil, muy mala... Me salvó la literatura, la lectura, entrar en un mundo muy distinto, un mundo de aventuras, de fascinación, de existencias absolutamente fuera de lo común. Además, es un mundo que a mí me hacía viajar, me sacaba de la pequeña «cárcel» de Lima y me hacía viajar por el mundo, por el tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro. La literatura fue mi salvación en esos años de adolescencia muy difíciles que pasé con mi padre.

¿Y ahora qué representa para Vargas Llosa la lectura?

Sigue siendo el placer de los placeres. Encontrar un buen libro… Ahora soy más crítico a la hora de juzgar los libros. Entonces, uno creía que tenía tiempo para leer toda la literatura. Ahora ya no, uno descubre que tiene un tiempo relativo disponible, y procura leer buenos libros, o releer buenos libros.

¿Qué ha releído y releería una y mil veces?

Muchas cosas. Por ejemplo, he releído de Tolstói Guerra y paz por lo menos tres veces; el Quijote , un libro que he leído, releído, para enseñarlo. Ha sido un gran placer, es un verdadero monumento. Una novela que a mí me gusta muchísimo, y a la que he procurado defender y, sobre todo, darla a conocer en España, es el Tirante el blanco , de Martorell. Es un libro extraordinario que yo leí cuando estaba en la universidad, y lo leí en catalán. Pienso que en la novela ha habido siempre esa ambición de competir con el mundo real de igual a igual. Creo que las mejores novelas son también novelas largas.

¿Novelones, grandes frisos, retratos de épocas?

Exactamente, grandes panoramas de una época o de un problema determinado. Creo que esa vinculación entre la literatura y el mundo real es absolutamente indispensable para que la literatura cumpla con su función de crear lectores críticos, lectores insatisfechos con la realidad. Para mí, esto es la locomotora del progreso.

Hablando de lectores críticos, a usted un lector más joven le puede asociar con un pensamiento político cercano al liberalismo, y les sorprende la crítica feroz a la CIA, a Estados Unidos, de su última novela.

Esa crítica la puede hacer un demócrata y un liberal como yo. Esa crítica es una crítica a una imposición abusiva contra un gobierno legítimo salido de elecciones libres y en la que el presidente pidió un mandato para las reformas que iba a hacer. Digamos que los liberales tenemos que defender eso: el derecho de los países a tener gobiernos elegidos y rechazar que una potencia pueda intervenir militarmente para cambiar la decisión de los ciudadanos.

¿Y cuando ve movimientos campesinos como los recientes de Ecuador, qué piensa?

¿Quién está detrás de esta operación para acabar con el Gobierno de Lenín Moreno? Desde luego, Venezuela, desde donde se dirigen prácticamente las acciones insurreccionales, y está Correa, el expresidente populista, nacionalista, que llevó prácticamente a la ruina al Ecuador. Lenín Moreno mantiene enderezada esa política, la ha movido hacia un centro más realista, más presentable y quieren acabar con la democratización del Ecuador que vino con él.

Venezuela salió a relucir, ¿dedicaría una novela a contar su historia reciente?

Venezuela tiene muy buenos novelistas, no me necesitan a mí. Pero tiene muy buenos temas ahí. Mire, el país, probablemente más rico de América Latina y uno de los potencialmente más ricos del mundo, como Venezuela, convertido en la ruina en la que está. Yo creo que no hay precedentes en la historia de América Latina, y acaso del mundo, de un país al que una ideología colectivista y estatista arruina, hasta expulsar a más de cuatro millones de venezolanos que tienen que huir para no morirse de hambre, literalmente. ¿Qué mejor ejemplo para el mundo de que el comunismo no es la solución, que el comunismo solo trae problemas a los que quería resolver? Y es el caso trágico, absolutamente trágico, de Venezuela. Yo creo que hoy en día hay una mayoría, inmensa seguramente, que está en contra del régimen y quiere volver a la democracia, pero tampoco hay que olvidarse de que tuvieron cinco elecciones libres, los venezolanos, y votaron por Chaves. Había que ser ciego para no darse cuenta de que ese militarón demagogo iba a arrastrar a Venezuela a una catástrofe. Ha sido peor de lo que podría sospecharse, pero mire, a veces los pueblos se equivocan y votan mal. La ventaja de la democracia es que esas equivocaciones se pueden corregir. En cambio, en las dictaduras, es mucho más difícil corregirlas.

Usted ha dicho que Faulkner es su referente de escritor total. ¿Qué tiene que ver él con todo esto?

Es el primer autor que yo leí con lápiz y papel. Además, Faulkner construye en el sur de Estados Unidos un mundo que es muy semejante al mundo de Latinoamérica: en nuestras sociedades había culturas, razas, creencias, costumbres muy distintas entre sí; sociedades que se habían llevado siempre mal, sin entenderse mutuamente.

Ahora retrocedo a otra anécdota suya: sus primeros textos los escribió en la Academia militar Leoncio Prado y fueron cartas de amor…

Sí, fueron cartas de amor.

Y novelas o relatos eróticos, picantes.

O verdes, como dicen en España. Lo que más exaltaba era la dignidad. Un escritor, un joven que amaba la poesía, era considerado un marica, entonces había que adaptar la vocación literaria al entorno. Yo escribía cartas de amor a los chicos que recibían cartas de sus enamoradas, y después ya escribía pequeños textos pornográficos, que me parecía muy viril en ese contexto. Creo que nunca leí tanto como había leído en ese cuartel de Leoncio Prado cuando me quedaba los fines de semana castigado. Ahí leí a Víctor Hugo, por ejemplo, uno de los libros capitales de mi vida fue Los miserables . Lo leí en una época en que estuve confinado.

«Pérez Galdós es un documento fundamental para entender la España del siglo XIX»

De usted siempre se destaca que es un gran trabajador, muy disciplinado... nada de que la inspiración llega por las buenas…

La inspiración llega por las malas, a base de trabajo. Eso lo aprendí de Flaubert. Es un genio que él construyó a base de esfuerzo, a base de trabajar como un galeote, buscando esa perfección.

¿Considera que la novela es el gran género para contar nuestro tiempo tan complejo?

Se ha dicho que la novela es la Historia llevada al gran público. Algo de esto creo que es cierto; la Historia y la novela están muy cerca una de otra. La novela llega donde no pueden llegar los historiadores muchas veces, por falta de documentos, de testimonios; allí el novelista usa la imaginación, y, a veces, la imaginación es tan certera que acierta.

¿Cómo separa Mario Vargas Llosa su lado de ensayista del de narrador?

Soy la misma persona. Cuando escribo un ensayo o un artículo, o doy una conferencia, sí procuro moverme dentro de una racionalidad que es muy estricta, y que en ningún caso yo aplicaría sistemáticamente a una novela. Con una novela, yo muchas veces me siento empujado en una dirección que no entiendo muy bien por qué y creo que las sorpresas que uno se lleva son muy fascinantes, muy reveladoras sobre lo que uno mismo es.

¿Cómo se lleva el peso de la fama, de qué se reclame su presencia y su opinión para todo?

Se esperan, sobre todo, declaraciones políticas. Lo terrible de eso es que la política prevalece sobre la literatura. Yo no quisiera que fuera así, pero como no me niego a contestar preguntas políticas, muchas veces se confunde la gente y creen que yo soy un político por encima de todo. Yo soy un escritor, fundamentalmente, y la política es una obligación total. De ninguna manera la política es lo más importante en mi vida; lo más importante es la literatura.

¿Se definiría como un escritor comprometido?

Yo nací a la vida literaria en una época en la que en las tesis de los existencialistas, sobre todo, de los existencialistas franceses, primaba la idea de que el escritor tenía que tener una responsabilidad que no solamente era literaria, sino moral, social, política. Creo que sigo fiel a esas convicciones. Hoy día ya no están muy de moda, los jóvenes escritores ya no sienten esta responsabilidad moral, pero yo sí creo que, para que la literatura cumpla su función, tiene que haber un compromiso del escritor con su tiempo, con la problemática que lo rodea. Yo prefiero aquella literatura que tiene una vinculación con el mundo real a aquella que es pura fantasía.