COLECCIÓN ABC

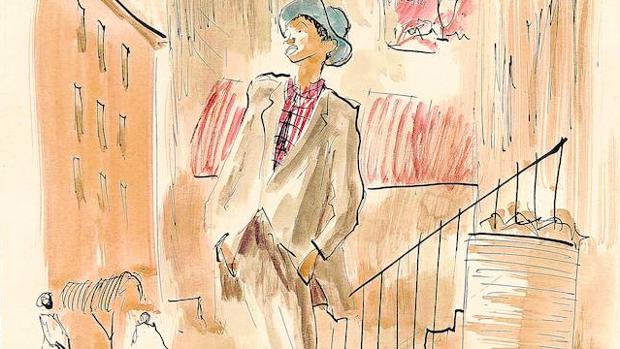

El costumbrismo traslúcido de Eduardo Vicente

No se está haciendo la lectura correcta del legado de Eduardo Vicente, «el Watteau de los suburbios madrileños». Al menos, el Museo ABC siempre será su casa

El pasado mes de mayo, en las páginas de este diario , Ignacio S. Calleja advertía de la destrucción u ocultamiento de algunos murales del «pintor costumbrista», que así es como a él le gustó siempre definirse, Eduardo Vicente (Madrid, 1909-1968). Para los que constituimos una suerte de hermandad de defensores de su obra, la noticia, no por sabida, venía a constituir una afrenta más a las muchas, empezando por el ninguneo que ha venido sufriendo un legado digno de mejor suerte y fortuna crítica.

Hijo de un oficial de la Guardia Civil destinado en la casa cuartel de la calle Batalla del Salado, donde él nació, Eduardo tuvo cinco hermanos, uno de los cuales, Esteban , seis años mayor que él, llegaría a ser en el Nueva York de posguerra un notorio representante de la primera generación de la gran abstracción norteamerican a. Aquel padre, que acabaría ingresando más tarde como funcionario en el Banco de España, siempre alentó en sus dos vástagos la pasión por la plástica, llevándoles sin cesar a museos y exposiciones.

La desdicha de los marginados

Tan apasionado desde niño por el dibujo como por el vagabundeo por la ciudad , y muy en especial por sus arrabales, Eduardo abandonaría sus estudios en el Instituto de San Isidro para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, mientras trabajaba como ayudante de escenografía con Amorós y, más tarde, con Mignoni .

Para cuando celebró su primera exposición en el Ateneo, en 1928, era ya más que un prometedor pintor, amigo de poetas (como Juan Ramón Jiménez , que decía que su ocupación principal era la de «venir a borrar», o Salinas ), pintores ( Bores, Pedro Flores o Bonafé ), e intelectuales ( Manuel Abril u Ortega y Gasset ).

El entusiasmo que produjo en él el advenimiento de la Segunda República, familiarizado a diario con la desdicha de los marginados, le condujo a colaborar en el proyecto del Museo Ambulante de las Misiones Pedagógicas , que trató de llevar el Gran Arte a los campesinos, a través de copias de obras maestras que artistas como Vicente o su amigo Ramón Gaya hicieron. Y el estallido de la Guerra Civil, cinco años más tarde, le empujó a participar activamente con los Servicios de Propaganda republicanos . De esa época datan algunos de sus óleos, acuarelas y dibujos mejores, hoy en los fondos del MNAC (Barcelona), muy en la línea de la estética que Gaya defendió como respuesta a aquel horror, con los que estuvo presente en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937 , donde se exhibió también el «Guernica» de Picasso .

Lo que más le gustó de Nueva York eran los barrios de Harlem y Brooklyn, o Boradway, que le recordaba a Bravo Murillo

Pero, a diferencia de otros muchos compañeros, al término de la contienda optó por quedarse en Madrid , dedicándose para sobrevivir a la pintura industrial, hasta que José María de Cossío , que le propuso para ilustrar su famosa historia de «Los Toros», y Eugenio d´Ors , que le presentó al galerista Aurelio Biosca , se convirtieron en sus padrinos.

Su suerte pareció cambiar en 1943 , gracias a su medalla de tercera clase en una Exposición Nacional por un retrato de la señora de Biosca (¡d'Ors llegó a decir que era el mejor retrato que se había pintado en España desde Goya !), y a su integración en la Academia Breve de Crítica de Arte y en el I Salón de los Once , donde repitió al año siguiente. Empezaron a sucederse las exposiciones en España , d'Ors le seleccionó para la de Arte Español en Buenos Aires, e, incluso en 1948, la Academia de San Fernando le becó para viajar a Estados Unidos, donde coincidió con su hermano Esteban, confirmando que el desencuentro que se había producido entre ambos desde hacía años por cuestiones estéticas (la abstracción le parecía un timo a Eduardo) no había hecho sino crecer con la distancia.

Salir a la calle

Pero, pese a que volviera a Nueva York en 1950, o expusiera en el Instituto Carnegie de Pittsburg, o estuviera seleccionado para la muestra de Arte Español de Alejandría y El Cairo (1950) o la Bienal de Venecia (en 1951), o a su breve estancia en París (1957), él seguía apegado a su temática de gentes y paisajes madrileños (sus «Tipos de la calle», dibujos editados por Afrodisio Aguado en 1950, sus ilustraciones para «Mi tío Jacinto» de Andras Laszlo o sus litografías de Madrid, editadas por Rafael Díaz-Casariego en 1963, son una delicia).

Lo que más le había gustado de la Gran Manzana eran los barrios de Harlem y Brooklyn , por la viveza de sus gentes negras, o Broadway, por lo que le encontraba de similar a Bravo Murillo. Como había dicho una vez de pequeño, «la calle es una verdad como un templo» , y él seguía aferrándose a sus urbes, a menudo más bien al recuerdo de unas calles que ya no eran así, como si fuese un epígono de la generación del 98, de cuyos escritores había aprendido tanto o más que de los pintores.

Durante la república participó en el Museo Ambulante de las Misiones Pedagógicas, para llevar el Gran Arte a los campesinos

Su sutileza, que algunos relacionaban con el dibujo de Alenza , o con ciertas obras de Ricardo Baroja o Evaristo Valle , se le antojaba a muchos cosa de otro tiempo. Su amigo Sánchez Camargo llegó incluso a bautizarle como «el Watteau de los suburbios madrileños». Así que para ganarse la vida pintaba sobre todo murales: en iglesias, en portales, en cafeterías, en hoteles… Muchos de los cuales los hemos perdido ya por nuestra natural desidia. Por eso les recomiendo que si acuden a Segovia y visitan el gran museo dedicado a su hermano, crucen luego la Calle Real y entren en el Hotel las Sirenas , en cuyo salón bajo encontrarán una muestra de su destreza. Yo suelo cumplir ese ritual, como también suelo hacerlo cuando voy a mi abogado en el Paseo de la Castellana, 170 o al notario en el Paseo de la Castellana, 172. Es como un tributo a ese observador silencioso, como lo definió Fernando Chueca .

Eduardo falleció en su estudio de la calle García de Paredes en 1968 de forma tan discreta como discreto fue su arte . Unos amigos de tertulia, extrañados de no verlo por el Café Gijón, lo encontraron tres días después.

En la treintena de dibujos que el Museo ABC conserva de él, todos de su última etapa, y en los mejores de los cuales recrea algo de lo que entusiasmó de Nueva York , se comprueba que lo que dijo Gerardo Diego en un poema a raíz de su muerte es cierto: «Su paleta evapora, decanta».