libros

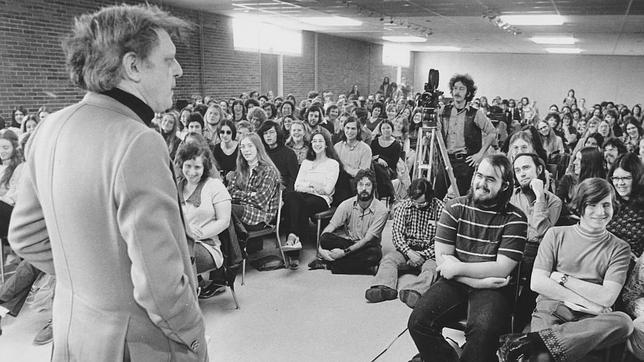

El Gran Tema de Anthony Burgess

Burgess «sigue» a Bonaparte desde sus primeras campañas hasta su exilio en Santa Elena. El resultado, «Sinfonía napoleónica». Una odisea que puso de los nervios a más de un historiador

John Anthony Burgess Wilson (Inglaterra, 1917-1993) es otro de esos escritores que por motivos incomprensibles no recibió el Premio Nobel de Literatura. Lo que, con justicia, lo sitúa en compañía de otros «perdedores» como Tolstói, Twain, James, Proust, Joyce, Nabokov, Woolf, Borges, Fitzgerald, Calvino, Vonnegut, Updike, y siguen y siguen más nombres.

Tal vez –así lo piensan quienes buscan disculpar las torpezas de la Academia Sueca– el problema del polimorfo y perverso y renacentista Burgess es que hacía demasiadas cosas y que las hacía todas demasiado bien. Novelas, cuentos, conciertos para piano, guiones para cine y radio, oratorios, estudios literarios, teatro y musicales y óperas, versos de todos los formatos, ballets, biografías, ensayos: nada le era ajeno. También –como resulta inevitable en tanta abundancia– firmó obras menores que, claro, equivaldrían a las cimas en la trayectoria de más de un supuesto genio que anda suelto por ahí.

Sí, la –Burgess «dixit»– «loca idea» de dotar a lo musical de forma narrativa

El bienvenido rescate por Acantilado de Sinfonía napoleónica (publicada originalmente en 1974) se ubica, sin esfuerzo, entre títulos mayores de lo suyo como la colosal e insuperable Poderes terrenales (una de las grandes obras del siglo XX cuyo tema es el siglo XX) y La naranja mecánica.

Subtitulada «una novela en cuatro movimientos», Sinfonía napoleónica está escrita y «compuesta» sobre la partitura de la tercera sinfonía de Beethoven, la Heroica. Pero no se conforma con ser un astuto divertimento biográfico-musical.

Meterse y entrometerse

Sinfonía napoleónica –Burgess, junto al norteamericano E. L. Doctorow, ostenta el título de gran reinventor de la novela histórica de su tiempo–, es por encima de todo un magnífico manual para, si no aprender, al menos contemplar extáticos la manera en que puede y debe mostrarse a un ilustrísimo personaje en la ficción. Y está claro que a Burgess –quien tampoco vaciló a la hora de narrar a Jesucristo o Shakespeare– le divirtió el desafío de meterse y entrometerse con Bonaparte.

«Sinfonía napoleónica» es un libro raro y chiflado

La idea original –lo cuenta en el segundo volumen de sus memorias– había sido la de pergeñar «una parodia de Jane Austen siguiendo los lineamientos de algo de Mozart». Pero entonces Burgess se acordó de aquel guión para Stanley Kubrick sobre la figura del general corso y emperador francés. Proyecto que, kubrickianamente, se demoraba más y más y acabó frustrándose. «La película que tenía proyectada Kubrick era costosísima mientras que la novela que podía llegar a escribir yo mientras esperaba que él consiguiese productor costaría tan sólo mi tiempo.» Y, ya se sabe, Burgess (quien incluso tuvo fuelle para un libreto radiofónico sobre el prócer no hace mucho descubierto en las bóvedas de la BBC) escribía no sólo muy bien sino muy rápido.

De ahí, de esa irrealizada obra maestra (Kubrick es ambiguamente reconocido en la dedicatoria), esta otra obra maestra en la que la vida de Bonaporte aparece orquestada desde sus primeras campañas italianas hasta su exilio en Santa Elena. Así, un amoroso, imperial e intrigante primer movimiento en el camino al trono. Un segundo movimiento en el que la derrota en Rusia despierta fantasías de muerte acuáticas. Un tercer movimiento donde los acontecimientos se precipitan en el acelerado scherzo de Elba y Waterloo. Y un cuarto movimiento donde Napoleón aparece como un Prometeo encadenado a las rocas de Santa Elena.

Un ser genial rodeado por imbéciles

Sí, la –Burgess dixit– «loca idea» de dotar a lo musical de forma narrativa. Y todo –desde la infancia hasta la inmortalidad– puntuado por joyceanos juegos de palabras, explosiones escatológicas, transgresiones vaginales, estruendos cacofónicos, versos sueltos, recitados de soldados desorientados como coro griego, piruetas que pondrían a más de un historiador de los nervios, chistes privados y bromas públicas que, por momentos, remiten tanto a Monty Python como a Thomas Pynchon.

Sinfonía napoleónica es, entonces, un libro raro y chiflado que confirma lo apropiado de ese lugar común que estipula que dentro de todo manicomio debe haber por lo menos un demente convencido de ser Bonaparte.

Antes que nada y finalmente, Sinfonía napoleónica reincide en el Gran Tema de Burgess: la odisea de un ser genial constantemente rodeado por imbéciles.

De ahí que –queda claro más allá de otros nombres y hazañas y derrotas– el Gran Tema de Anthony Burgess siempre fuera el sinfónico y napoleónico Anthony Burgess.