libros

Un viajero llamado Stevenson

Para huir del destino familiar, que le habría convertido en abogado, y para curar su mala salud. Por ambas razones viajó Stevenson. A Londres, Francia, California y el Pacífico. Destinos convertidos en literatura en las páginas de «Viajar»

Hasta que el Romanticismo vino a estropearlo todo, los occidentales sabían en qué consistía el viaje, una peligrosa agonía personal en busca de tierras y mares «por descubrir y por ganar». Se partía del hogar por obligación, si no había otro remedio. En una familia hidalga o de nobleza media, pongamos por caso, el primogénito era el heredero. Otros iban a cuarteles o entraban en la iglesia, la hija partía al convento o a la boda arreglada y el último quedaba para cuidador de sus mayores. Lo heroico era retornar a casa, alguna vez, si había suerte.

Quienes estaban involucrados en el comercio con Asia, caso del linaje veneciano de Marco Polo, tenían un golpe de fortuna si regresaban, en este orden, vivos y en menos de siete años. Marinos y comerciantes de la carrera de Indias, que unía Sevilla con la América española, calculaban un año y medio, para empezar.

Según Miguel de Cervantes «andar tierras (..) hace a los hombres discretos»

El padre Vázquez de Espinosa contó en un memorable relato fechado en 1622 lo que ocurría en la travesía del Atlántico: «Aquella noche siguiente cerca de la Bermuda, comenzó a levantarse y ventar el viento, que duró de suerte que comenzó a embravecerse la mar y a hinchar sus olas. Nos duró la soberbia y horrible tempestad más de treinta y seis horas. Las pobres naos, con sus tristes navegantes, perseguidas de montañas de mar, esparciéronse cada una por su parte. Lo que más temor y espanto daba eran los fieros tiburones, que estaban arrimados a los costados de la nao, aguardando si se caía alguna presa».

Miguel de Cervantes, que jamás cruzó el Atlántico, escribió: «Andar tierras y comunicar con diversas genteshace a los hombres discretos». La referencia, tomada de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, es objeto de controversia, pues puede representar tanto una apología del viaje como lo contrario, una adaptación penosa a las circunstancias.

Respiración entrecortada y dolor de huesos

En el Siglo de las Luces, el avanzado abate Raynal, enemigo de la esclavitud, defendió que la expansión ultramarina era un inmenso error de los europeos. Las injusticias cometidas con nativos y salvajes eran consecuencia, y no causa, de lo que llamó «frenesí de los descubrimientos». En sospechosa coincidencia temporal con los imperialismos decimonónicos, primero británico y francés, luego alemán, italiano y de otros orígenes, necesitados de una apología del movimiento que diera buena imagen a colonos y exploradores, se difundió una versión popular favorable al hecho viajero.

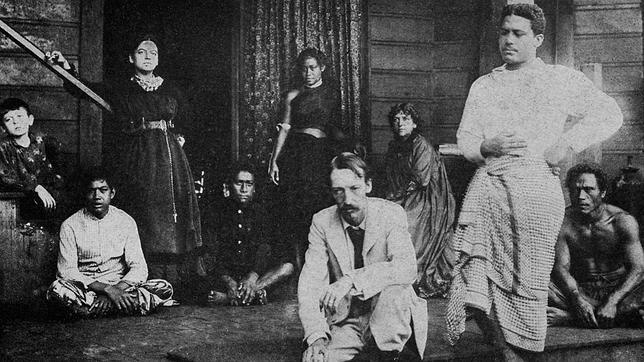

Contra esta era de corrección política alrededor del viaje, que tuvo héroes como el esclavista Stanley y el tirano criminal Leopoldo de Bélgica, reconvertido en virtuoso civilizador en el Congo del «corazón de las tinieblas» vistas por Joseph Conrad, reaccionaron algunos desclasados y marginales, entre los que estuvo el novelista Robert Louis Stevenson . Nacido en Edimburgo en 1850 y muerto en Samoa Occidental en 1894, hijo único de un ingeniero de faros, enfermo crónico, viajó en su corta vida por varios motivos. En primer lugar, huyó del destino familiar que le aguardaba como abogado. Además, escapó para curarse a climas cálidos, primero Londres, luego el sur de Francia y California, finalmente el Pacífico.

Stevenson y otros salvaron el género de la banalidad victoriana

En 1880 se casó con la singular Fanny van de Grift. En palabras de Stevenson, «más que un prometido, fui un amasijo de respiración entrecortada y dolor de huesos, una representación de la misma muerte».

La estupenda colección de textos aquí recogidos, en una traducción magnífica sólo necesitada de un prólogo orientativo respecto al autor y su obra, se divide en tres partes. En «El viaje» se han reunido piezas de contenido teórico, que conforman una poética sobre la literatura de viajes. Lo mejor es la separación de las convenciones mitificadoras, que tanto la habían estropeado, al apartarla de las tradiciones en las que se formó: relatos marineros, picaresca, épica del fracaso...

«Un hombre tiene que haber pensado mucho en un escenario antes de empezar a disfrutar de él», señaló Stevenson en «Caminos» (1873). Con toda claridad defendió una reevaluación de la experiencia y la propia perspectiva. Allí encontramos la reinvención del género, al que Stevenson y otros, felizmente, salvaron de la banalidad victoriana.

El ojo fino de Stevenson

En un registro unamuniano («Sobre el disfrute de los lugares menos agradables», de 1874) defendió que gozar «al máximo cualquier lugar que visitamos, asunto difícil, depende en gran medida de nuestra propia capacidad, pues lo que se contempla de principio a fin y con paciencia acaba por mostrar su lado hermoso». Esta pequeña pieza maestra, que habla de contraste, refugio y estado de ánimo («cualquier lugar es suficientemente bueno para vivir en él, mientras hay sólo unos cuantos, unos pocos escogidos, en los que podemos pasar unas horas agradables»), precede a «Viajes a pie». Allí el argumento es que «el paisaje se convierte en cómplice».

«América» incluye cuatro piezas, dedicadas a Monterrey

La segunda parte del volumen, «Europa», recoge viajes a Edimburgo, Davos, los Alpes e Irlanda, todos hacia 1880. El ojo fino de Stevenson se fijó en las mesas de las fondas, las rocas del campo y los habitantes contemporáneos: «Estos campesinos de Fontainebleau viven bien hoy en día: no están reventados por el trabajo. Pero de alguna manera siempre los vemos como representantes históricos de los siervos de ayer».

Su natal Edimburgo no fue objeto de estilizaciones: «Tiene uno de los peores climas que hay bajo la capa del cielo» y en las calles aparecen hombres que son «carne de prisión a la deriva, niños descalzos y desatendidos, mujeres robustas y malhabladas, una lamentable minoría de amotinados venidos a menos, procedentes de los estratos más altos de la sociedad, que portan la marca de días mejores como si fuera un estigma».

Finalmente, «América» incluye cuatro piezas, dedicadas a Monterrey («Morir por lo que has hecho es mal de muchos; / Que te cuelguen por tonto ya es lo peor»); Nueva York; las llanuras y «El emigrante amateur». Se trata de un viaje de Glasgow a Estados Unidos en 1880: «Éramos una comunidad de marginados: borrachos, incompetentes, débiles, hijos pródigos. Todos los que no habían sido capaces de alzarse contra las circunstancias en su tierra huían, patéticos, a otro lugar. Y aunque uno o dos pudieran todavía tener éxito allá donde fueran, todos ellos habían fracasado ya». Quién sabe…