Pintura sevillana

La peste de Sevilla en 1649: la epidemia que influyó en la mirada de Murillo

Los estragos de la plaga y el recuerdo de sus huérfanos influyeron en la dignidad con la que pitó a los niños de la calle

La pandemia del coronavirus es una más de las que ha sufrido la ciudad a lo largo de los últimos siglos, como refería días atrás en las páginas de ABC de Sevilla el archivero e historiador Julio Mayo . La más grave de todas fue la epidemia de peste que afectó a la ciudad en 1649, con miles de personas muriendo a diario, según señalan las crónicas. A causa de este plaga fallecieron artistas de la talla del escultor Juan Martínez Montañés o el pintor Juan de Zurbarán .

Bartolomé Esteban Murillo tuvo más suerte y logró sobrevivir. Pero lo vivido y las consecuencias de la peste, en la que murió casi la mitad de la población y que supuso una quiebra de la economía de la que Sevilla no se recuperaría hasta siglos después, se dejaron notar en la miseria que asoló las calles.

Esas circunstancias marcarían algunos aspectos de la obra de Murillo, según han señalado especialistas en su obra como Pablo Hereza y Benito Navarrete , tanto en el tenebrismo de un lienzo pintado en aquellos años para la iglesia de Santa María la Blanca como en su pintura de género, esos niños de sus cuadros, huérfanos de la peste .

Para hacerse una idea de cómo pudo vivir el pintor sevillano la epidemia nada mejor que recurrir a la literatura, en este caso, a la recreación, a partir de datos históricos, que la novelista y columnista de ABC Eva Díaz Pérez realizaba en «El color de los ángeles» (2017), en la que novelaba la vida de Murillo.

«Ya hacía varias semanas que la ciudad estaba aislada y cada día pasaban decenas de carros con muertos . La tragedia había impuesto su rutina y eran consideradas normales escenas pavorosas que poco antes hubieran resultado insoportables. Crecía el número de difuntos hasta llegar a mil en un solo día , por lo que algunas casas quedaron deshabitadas. Y en barrios antes populosos comenzó a crecer la hierba puesto que nadie transitaba por las calles».

La muerte que se cernió sobre la ciudad hizo mella en un pintor que contaba entonces con 31 años, que había contraído matrimonio cuatro años antes y que había culminado en 1648 el primer gran encargo de su carrera: los once cuadros para el claustro chico del convento de San Francisco de Sevilla .

El historiador Pablo Hereza rememoraba esos días en la semblanza del pintor que incluyó en «Corpus Murillo. Biografía y documentos» , el primero de los dos volúmenes de una obra esencial sobre el artista que editó en el pasado centenario el servicio de publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla . «La mortalidad golpeó a todos los estamentos y clases sociales sin distinción, escribe Hereza, quien señala que el pintor «probablemente perdió a la primogénita María , enterrada como otros apresuradamente en las fosas comunes ».

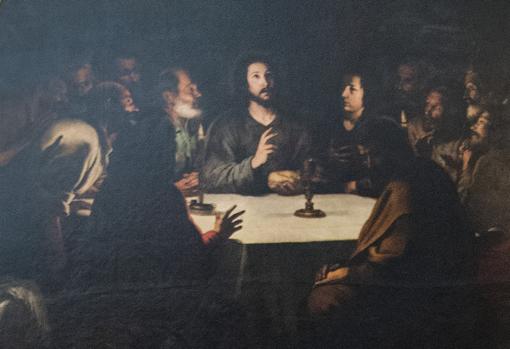

Estilísticamente, añade, la peste provocaría un «cierto pietismo momentáneo en sus pinceles» en una obra como «La Santa Cena» (1650), la más tenebrista de su producción y que facturó para la iglesia de Santa María la Blanca.

Pintura de género

Pero esa «consternación» marcará parcialmente a su pintura de género, con el recuerdo de «los huérfanos o hijos de la peste », reflejando como «los niños y jóvenes sorteaban con dignidad la pobreza con esporádicas tareas de servicio». Esa dignidad la imprimirá Murillo a los protagonistas de cuadros como «Niño espulgándose» (1649-1651) o «Niños comiendo uvas y melón» (hacia 1650).

En cuadros como esos puede verse la «discriminación» hacia los auténticos pobres, mantiene el especialista Benito Navarrete en otra de las grandes monografías que marcaron el centenario ( «Murillo y las metáforas de la imagen» ), algo que ya había mostrado en sus obras anteriores, como las del claustro chico, pero la peste provocó «un cambio en las formas y maneras de entender la creación».

Ese ambiente de pobreza que ya existía años antes «se agudizaría con la peste » y «ofreció a Murillo la posibilidad de escenificar con sus obras este ambiente». Pese a representar la pobreza, concluye Hereza, esos lienzos «se dispersaron paradójica y tempranamente entre las opulentas colecciones europeas ».

Noticias relacionadas