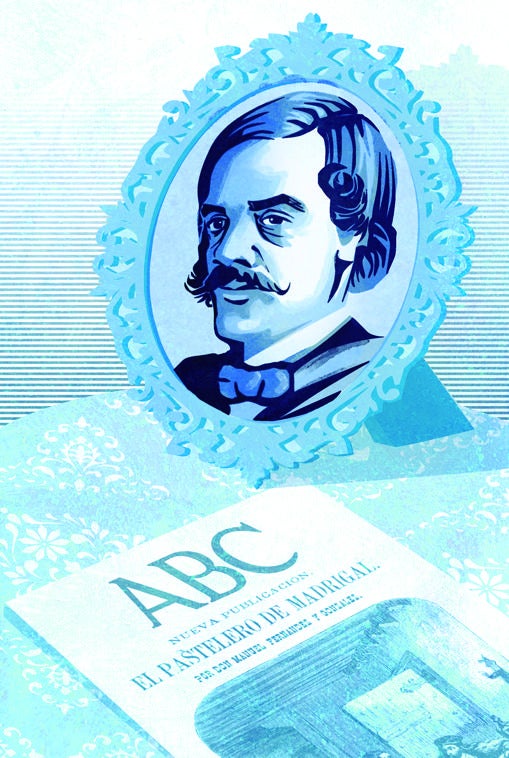

VIDAS DE ABC

Manuel Fernández y González, el triste final del escritor de folletines de mayor éxito del romanticismo

Murió pobre de solemnidad debido a su vanidad y al ansia de ganar más y más dinero

Madrid, noche de invierno del año 1866. Manuel Fernández y González caminaba a paso rápido por la Ronda de Atocha embozado en su elegante capa. El ambiente estaba anegado en una bruma que lo cegaba todo, permitiendo tan sólo el reflejo difuso de la luna. Manuel apretó la marcha, hasta que al pasar junto al cementerio de San Nicolás ocurrió algo que iba a cambiarle la vida. De repente, de las entrañas de la noche salió un misterioso hombre, alto y delgado, vestido de frac y chistera, cuya palidez en el rostro recordaba más el mundo de los muertos que el de los vivos. Manuel creyó que se trataba de un asaltante y retrocedió asustado.

- Soy el Barón del Destierro -se presentó el individuo, con voz de caverna-. No temas, no te haré daño.

- ¿El Barón del Destierro? -preguntó incrédulo Manuel.

- Sé lo que debes de estar pensando. Sí… soy el diablo expulsado del paraíso.

- ¿Qué quiere usted de mí?

- De ti, nada. Vengo yo a ofrecerte lo que podría convertirte en un hombre muy rico. ¿Eres escritor, no?

- Lo soy.

Lo poco que desvelaba el extraño hombre ya le empezaba a sonar bien. En aquella época, Fernández y González, aunque ya había cosechado cierto éxito, cobraba poco por sus entregas diarias del folletín de turno al periódico La Discusión .

- ¿Y qué debo hacer para conseguirlo? -preguntó intrigado y no sin cierta ansiedad.

Entonces echaron a andar ronda abajo mientras el desconocido le explicaba que debía escribir una novela en la que él fuera el protagonista y que de esa manera conseguiría hacerse rico. Y comenzó a contarle su historia antes de que su figura se desvaneciera sin que el autor pudiera evitarlo; le quedaban tantas preguntas en el aire…

Vender el alma al diablo

«Luisa o el ángel de redención», novela basada en la historia del Barón del Destierro, se publicó por capítulos en La Discusión y fue un éxito sin precedentes. 200.000 ejemplares llegaron a venderse. Manuel ganó más dinero que nunca gracias al Príncipe de las Tinieblas. Su vida cambió pero también su carácter, que se tornó soberbio e insoportable. «Su vanidad era tan grande como su talento», podría leerse años más tarde en un artículo de ABC dedicado a «Muertos ilustres contemporáneos» (2 de junio de 1929).

«Ahhh, si hubiera tenido todo esto cuando me escapé a París con ella…», le comentó en cierta ocasión al joven taquígrafo Tomás Luceño mientras saboreaba un puro de los buenos. Se refería a cuando se escapó a París acompañado de una hermosa mujer, una estanquera, sobreviviendo a duras penas gracias a traducciones y a algunas entregas de folletines para periódicos locales. Era amigo de Alejandro Dumas, padre; sentían mutua admiración. Dumas dijo de él: «Yo trabajo como los orfebres, lenta y minuciosamente; usted, como los gigantes, que erigen torres amontonando pedazos de sierras». Pero cuando se acabaron los reales ella lo abandonó. «Las mujeres siempre lo quieren a uno por el interés», repetiría como una letanía el resto de su vida.

Luceño era uno de los muchos taquígrafos que Manuel tenía en el taller montado en su casa para dar abasto a tanta novela. Llegó a darse el caso de dictar cuatro a la vez, «La esposa mártir», «Los hijos perdidos», «Diego Corrientes», y una cuarta que ni el propio Luceño recordaría nunca. Aquello era una locura. El famoso autor cobraba por cuartillas entregadas, de modo que estiraba las historias casi hasta el infinito.

- Puntos y aparte, Luceño, puntos y aparte tras cada frase. ¡Ah!, y las frases, cortas.

Confundía una trama con otra pero para no perder tiempo rehaciendo lo dictado lo dejaba en la obra equivocada adaptando lo necesario para que encajara. Escribía para «La esposa mártir» lo que tenía previsto para «Los hijos perdidos», por ejemplo. Hasta los personajes se le olvidaban, de tantos como tenía a la vez en su cabeza. A una tal doña Andrea la describió como «prototipo de la seriedad y del buen juicio» tres capítulos después de haberla vuelto loca de ira y de celos tras haber mantenido una entrevista con la amante de su esposo. En fin… Así algo tenía que salir mal.

Un gran mentiroso

Fernández y González vivía en un buen piso en el barrio de Argüelles, en el que tenía quince o veinte perros y en el que trabajaban sus dos o tres secretarios al mismo tiempo. Se levantaba muy tarde. Vivía como un rey pero también como un pordiosero. En su entorno doméstico y en su persona coexistían una extraña mezcla de lujo y falta de limpieza, de fastuosidad y desorden… Gastaba en champán más dinero del que tenía. En la vivienda apenas si había muebles y el casero lo denunciaba continuamente por impago.

Se hizo tan popular como antipático para el público. Paseaba por Madrid en un fastuoso coche de caballos de su propiedad, en cuya portezuela había hecho grabar sus iniciales, M.F.G. Las malas lenguas lo interpretaron como «Mentiras Fabrico Grandes» debido a su afición a la desmesura y a adornar su existencia más de la cuenta.

Pero los años pasan y no perdonan los errores. A los sesenta, Manuel recalaba por las tardes en el Ateneo, fumando un puro barato y tosiendo. Solía quedar con su fiel amigo Eusebio Blasco, compañero de correrías en el pasado y también escritor y periodista. Pedía que le sirvieran una copa de agua y un vaso de aguardiente, porque en el vaso cabía más alcohol. El camarero ya lo conocía. Por entonces, Manuel se había convertido en un viejo mal encarado y una ruina humana poco aseada. Contaba una mentira tras otra.

- Rozaste la mayor gloria, Manuel -le recuerda Eusebio.

- ¿Y de qué sirve la gloria, amigo, si el mundo te desprecia?

- No digas eso, hombre, si hasta la mismísima reina doña Isabel II enviaba cada día a un criado por la tarde para recoger calentita la entrega del día siguiente y leerla antes que nadie.

- Yo estudié en Granada Filosofía y Letras, y Derecho. ¿Era necesario tanta carrera para acabar escribiendo estas novelas? No veo la gloria por ningún sitio, Eusebio, por mucha reina que me leyera.

- ¡Y quién te iba a decir que aquel niñato imberbe de Vicente Blasco Ibáñez, al que tuviste trascribiendo tus novelas a destajo en tu taller, llegaría tan alto!

- Pues caerá -replica amargamente Manuel arrastrando torpemente las palabras-. Cuando se llegaa… tan altoo…, la caída es… es máss do…lorosa. Mírame a… mí.

- No tiene por qué ser así. En tu caso es que no supiste gestionar tu éxito ni tu fortuna. Anda, vamos, que ya ni se te entiende lo que dices.

Y siempre lo mismo. Eusebio lo acompañaba hasta su casa y lo dejaba en la puerta completamente borracho y sin un real en el bolsillo de los muchos que había cobrado por la mañana de su editor. Un desastre sin solución. Y sin remedio, como la muerte; la peor, aquella que llega en la más terrible de la soledad, sobre todo después de haber conocido la fama y de la adulación. En un juego del destino, nació y murió en el mismo día del calendario: 6 de diciembre.

El periodista y dramaturgo Marcos Zapata le dedicó el siguiente epitafio:

«En esta fosa cristiana,

reposa el mayor portento,

de inspiración, de talento,

y de vanidad humana».

La vanidad que se desvaneció al escapársele la vida solo, en una oscura y triste buhardilla digna de ser tan olvidada como la llama de su gloria.