Alberto González Lapuente

El don de la sordera

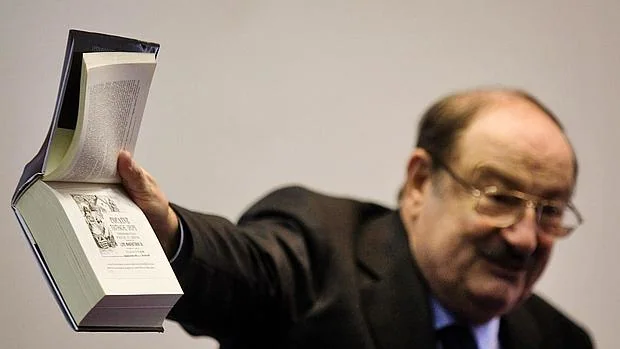

Fue la música para Umberto Eco un punto de partida. Lo contó en el prólogo de «Obra abierta» recordando su trabajo entre 1958 y 1959 en la RAI de Milán, dos pisos por debajo del estudio de fonología musical que dirigía Luciano Berio: un silbar de frecuencias, ruido de ondas cuadradas y sonidos blancos. Surgió pronto una relación ampliada a Maderna, a Boulez, a Pousseur, a Stockhausen… y materializada en el experimento sonoro titulado «Omaggio a Joyce», especie de transmisión radiofónica, sinfonía de voces y cinta magnética sobre la cualidad onomatopéyica del lenguaje. Como siempre, la teoría llevó a la práctica, la estética a la experimentación.

Desde entonces, defendió la música electrónica por su capacidad para construir materia, inventar sonidos en cada uno de sus detalles, abrirse a posibilidades infinitas, induciendo al artista, también en pleno siglo XXI, a asumir la necesidad de proponer algo original y propio. Así debe ser a pesar de que la larga agonía del arte frente a la ciencia lleve a pensar sobre las posibilidades actuales de generar algo bello/feo artístico frente a lo natural; en definitiva, de facilitar satisfacción espiritual.

La que proporcionó Eco surge en las novelas, con la música acotando el espacio, desde «El nombre de la rosa» a «La isla del día antes» contaminada por las obras de flautista ciego Jacob van Eyck. Y sin duda en análisis más inmediatos. En «Apocalípticos e integrados» vio a la canción de consumo como inducción ideológica de la sociedad de masas, dedicada a reiterar el cliché, el estilo y el mensaje. Tiempo después volvió a preguntarlo al hablar de quienes roban música con el ordenador, van a la discoteca no para degustar sino para aturdirse y absorber ruido. «Claro que en el tren, el auricular lo llevan también muchos adultos embrutecidos, incapaces de leer el periódico o de mirar el paisaje. Con la música vivimos como en un baño amniótico: ¿cómo recuperar el don de la sordera?»