La muerte, metáfora de la vida

El arte y la literatura reflejan cómo cada época y cada cultura se han enfrentado de distinta forma al tránsito hacia el más allá

André Malraux escribió que «la muerte sólo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida». Es una gran verdad porque la literatura, la pintura, la escultura y las demás artes que se inspiran en el tránsito hacia el más allá lo que hacen es hablarnos de la existencia humana.

El pavor a la muerte, el miedo a su poder contagioso y la necesidad de separar a los muertos de los vivos no es algo que caracterice la modernidad porque ya estaba presente en las sociedades del Paleolítico . Existen números hallazgos arqueológicos de tumbas formadas por cúmulos de piedras en las que se enterraba el cadáver con sus útiles domésticos. Ello refleja no sólo la creencia en otra vida en la que el fallecido iba a reunirse con sus ancestros sino, además, la necesidad de preservar la sepultura de una profanación y de protegerse de la putrefacción. En nuestro país, en el alto valle del Ebro, se han encontrado tumbas del Neolítico , de hace alrededor de 6.000 años, en las que el cadáver era introducido en el sarcófago con su ajuar, recipientes de cerámica y sus armas si era un varón. El muerto era enterrado en posición fetal con las manos sobre las rodillas, una evocación de la posición en el seno materno.

Con la expansión del cristianismo en Europa , el óbito se asocia a la resurrección de los muertos y una concepción religiosa de la existencia como tránsito. La vida es algo pasajero en el camino a la redención de Dios, que juzgará a los hombres en el último día. El mejor exponente de esta filosofía es «La Divina Comedia» , de Dante, en la que los pecadores expían sus actos en los círculos del Infierno.

Ya en la Edad Media , en torno al siglo XII, se instaura la costumbre de enterrar a la víctima envuelta en un sudario de tela con la cara descubierta. Sus deudos lloran y abrazan el cadáver. Si es un noble o un obispo, se le sepulta en el interior de un templo. En el mismo sepulcro, se graba su nombre y condición porque, a partir de ese momento, la muerte se individualiza y pierde su carácter anónimo.

La muerte como arma

El historiador Philippe Ariès subraya que durante la etapa que va desde el siglo VIII al XIII la muerte es una poderosa arma en manos de las órdenes religiosas para suscitar en la conciencia individual el temor de Dios y la necesidad de la caridad. Unos siglos en los que la peste, el hambre y los fríos inviernos provocaron una gran mortandad entre la población. Es a partir del siglo XIV cuando se ponen de moda las danzas macabras y las visiones de la muerte como algo terrorífico, como un permanente recuerdo de la fugacidad de la vida . En ellas aparece representada como un esqueleto, dotado de una guadaña, que acecha en cada momento a los seres vivos. El poeta francés François Villon recoge ese sentimiento cuando escribe: «Tú me arrebataste a mi amada y con ello no están aún saciada».

«Memento mori» : recuerda que tienes que morir. Esa concepción queda reflejada en «El triunfo de la muerte», el magnífico cuadro de Peter Brueghel , que parece describir el fin del mundo . En el fondo del óleo, los incendios devastan el horizonte mientras legiones de esqueletos se abaten sobre los vivos. En primer plano, un noble saca la espada para defenderse del avance de la Parca y un inconsciente caballero toca el laúd y hace la corte a su amada. «El paseo», el grabado de Durero , datado en 1490, muestra a una pareja de enamorados que sonríen y expresan la plenitud de vivir, inconscientes de que la Muerte les acecha, oculta tras un árbol.

Si su representación era una permanente admonición sobre la fugacidad de la vida y el castigo a los pecados hasta el Renacimiento, el concepto evoluciona a partir de la época de los Reyes Católicos en el siglo XV , cuando el tránsito hacia el más allá se convierte en un motivo para ensalzar las cualidades del difunto.

El humanismo renacentista sitúa al hombre como centro de todas las cosas, lo que explica que los monarcas y los aristócratas sean enterrados bajo costosos sepulcros de mármol y alabastro en los que se esculpe un retrato realista de las víctimas. Ello produce obras de arte como la tumba de Martín Vázquez de Arce, el llamado Doncel de Sigüenza, o el sepulcro de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal en la Cartuja de Miraflores, rodeados por los apóstoles y los santos, una maravilla de Gil de Siloe. Para mayor realismo, era habitual sacar máscaras de cera del cadáver con el fin de que el rostro del difunto tuviera una semejanza con su representación.

Exaltación

La mejor expresión de esta exaltación es la estatua de Alejandro VII en la basílica de El Vaticano , realizada por Bernini en mármol blanco, en la que aparece dotado de sus atributos papales. No obstante, el escultor coloca un esqueleto a los pies del Pontífice que lleva un reloj de arena para transmitir el mensaje de que la muerte alcanza a los hombres más poderosos . Artistas como Miguel Angel y Bernini fueron incluso más allá al representar la muerte con un carácter erótico en el que se funden el dolor con un éxtasis que parece tener connotaciones sexuales. Eso se puede ver en las esculturas de Santa Teresa y Santa Ludovica de Bernini, representadas en pleno arrebato de unión mística con Dios .

En el siglo XVII, la época del empirismo y de la reivindicación cartesiana de la ciencia , surge la observación del cadáver como método de conocimiento de la naturaleza humana. Esto queda reflejado en «La lección de anatomía del doctor Tulp», el cuadro de Rembrandt , en el que el maestro y los discípulos diseccionan un cuerpo tendido sobre una mesa. En 1778, el médico Vicq d’Azir publica un tratado –que hoy nos parecería incluso repugnante– en el que se dedica a analizar la transformación de los cadáveres en las tumbas, la emisión de gases y la pestilencia de los muertos. D’Azir pone ejemplos de conventos contaminados por los cadáveres que se custodian en ellos. Fue justamente unos años después de la aparición de este libro cuando Luis XVI dictó un edicto en el que se obligaba a construir los cementerios fueras de las ciudades , prohibiendo los enterramientos en las iglesias por razones de salud pública.

Realismo

Después de la Contrarreforma, en el Barroco , reaparece la muerte en su más crudo realismo. Es un recordatorio de la fugacidad de la vida y el castigo divino a los pecados. En esa concepción se inscribe toda la imaginería religiosa que abunda en nuestros templos y las magníficas tallas que se pueden observar en el museo de Valladolid. San Ignacio de Loyola en sus «Ejercicios» apunta que la evocación del inevitable final es el mejor remedio conta las tentaciones de la carne y la vida mundana.

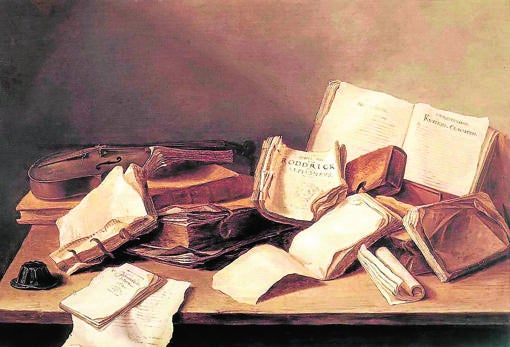

Es el mismo espíritu que trasciende en las representaciones de los pintores holandeses y flamencos de la época al retratar sus naturalezas muertas y sus bodegones . El pintor Jan Davidsz de Heem muestra en «Naturaleza muerta con libros» la carcoma de unos volúmenes abandonados sobre una mesa, signo inequívoco del paso del tiempo y de esa vanitas vanitatis que impregna los empeños humanos.

El artista sevillano Juan de Valdés Leal , fallecido en 1690, pinta un cuadro titulado «Finis gloria mundi» en el que retrata el esqueleto de un prelado con su mitra y su báculo en una cripta. Ello nos evoca la cámara sepulcral del monasterio de El Escorial, donde están enterrados los Reyes de España. Antes de ser trasladados a ese regio lugar, los restos permanecen décadas en el llamado Pudridero, situado en un pasadizo cerrado.

Idealización

La muerte es idealizada en el romanticismo tanto en la literatura como en las artes plásticas e incluso la música (ahí están las Sonatas de Beethoven ) como un acto de exaltación del individuo e incluso como un motivo de inspiración del artista. Esto se puede percibir en el cementerio parisino del Pére Lachaîse , construido a comienzos del siglo XIX, donde están enterrados Balzac, Chopin, Delacroix, Michelet, Thiers, Wilde y otros escritores y creadores, cuyo genio es ensalzado en los monumentos que se erigen en sus tumbas. El propio cementerio está construido como un parque con arbolado y jardines para pasear, una idea muy distinta de la dominante durante la Revolución Francesa.

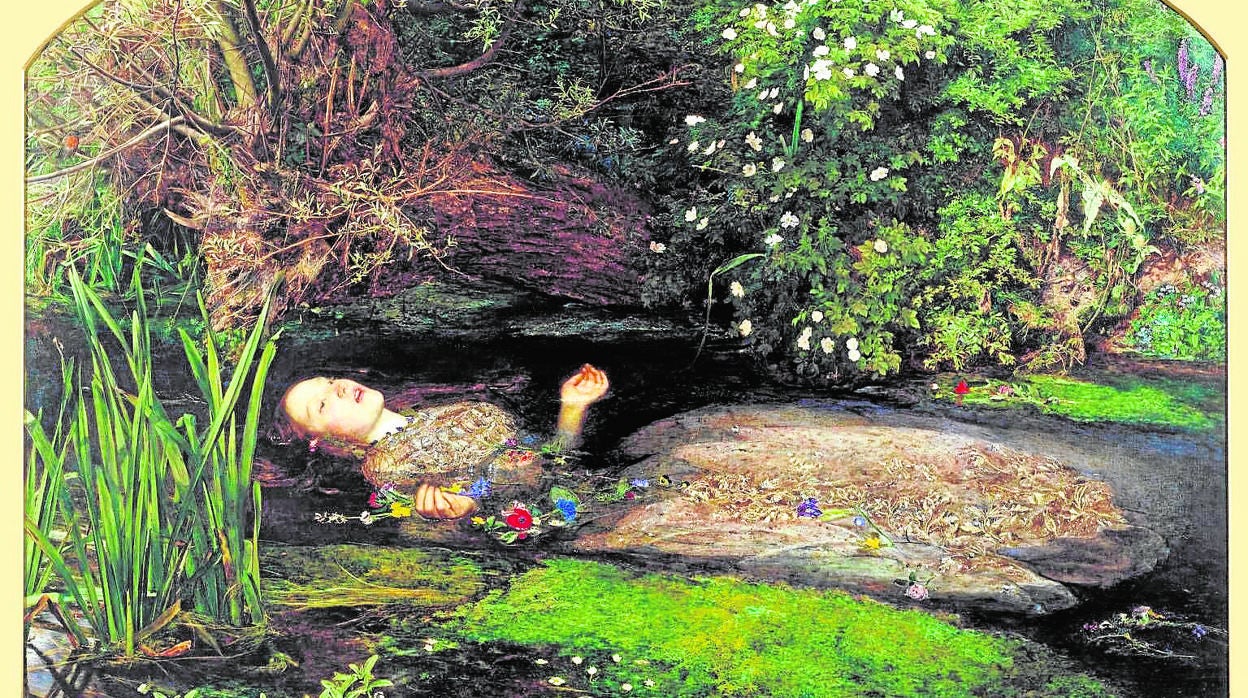

Si hasta el siglo XVIII los cadáveres eran visualizados como momias y esqueletos, en el siglo XIX se retrata el aspecto heroico de los moribundos que afrontan la muerte con valor y serenidad. Un ejemplo es «La muerte de Sardanápalo», tela pintada en 1827 por Delacroix, que se exhibe en el Louvre. Su longitud es de cuatro por cinco metros. Pero el óbito también se asocia a un descanso eterno y purificador. Esa idea queda plasmada en «La muerte de Ofelia», cuadro de John Everett Millais , en el que el personaje de Hamlet duerme plácidamente en las aguas con unas flores en la mano. Corot dibuja a una adolescente con el brazo extendido hacia unas ramas con la Parca encogida a sus pies.

La fascinación por la muerte en el romanticismo llega a transformarse incluso en exaltación del suicidio . El joven Werther se quita la vida al no poder lograr el amor de Carlota en la obra de Goethe, mientras que Empédocles se arroja al cráter del Etna en un acto que para Hölderlin es de comunión con la Naturaleza y de renuncia a las vanaglorias mundanas. El cambio de paradigma es tal que, cuando el prefecto Haussmann se planteó en la época de Napoleón III cerrar algunos cementerios del centro de París, tuvo que desistir por la oposición de un amplio sector de la población que veía en ello un sacrilegio a unos monumentos del pasado.

Tabú

La mentalidad evoluciona a partir de 1914 cuando millones de soldados pierden la vida en la Gran Guerra y la muerte se convierte en una epidemia que devasta Europa, al igual que la Gripe Española, que provocó unos 50 millones de víctimas en todo el mundo. Desde entonces, la Parca ha dejado de inspirar a los artistas y se ha convertido en un tabú de nuestra cultura . Hoy el fallecimiento está asociado a la enfermedad y las personas son llevadas a los hospitales para pasar sus últimos días. Casi nadie muere en casa. Se vive como si la muerte no existiera y, en cierta forma, hemos vuelto a la época del Paleolítico en la que se alejaba y enterraba a los cadáveres para evitar su efecto contagioso.

Cuando creíamos que la ciencia y los avances tecnológicos nos hacían invulnerables, el coronavirus ha puesto en evidencia que, aunque hayan cambiado sus representaciones a lo largo de la Historia, la muerte sigue al acecho, como en el grabado de Durero.