Domingos con Historia

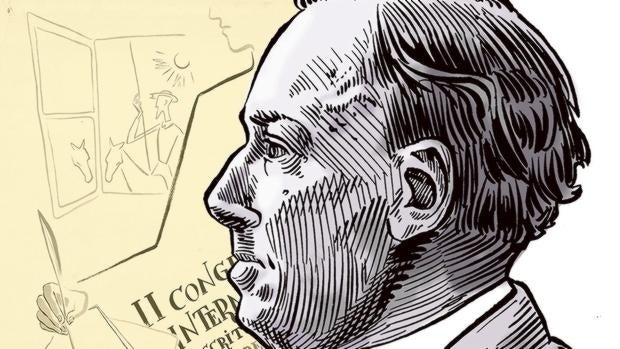

Machado, la cultura contra el folclore

El poeta, perteneciente a la generación del 98, ponía la educación en el epicentro de la construcción nacional

«¿Qué es escribir para el pueblo? Mi respuesta es la de un español consciente de su hispanidad, que sabe, que necesita saber cómo en España casi todo lo grande es obra del pueblo o para el pueblo, cómo en España lo esencialmente aristocrático es, en cierto modo, lo popular». Así hablaba Antonio Machado en el Congreso Internacional de Escritores de 1937 en Valencia. Hombre del 98, como Unamuno , poeta del simbolismo modernista pero, sobre todo, constructor de una imagen de España edificada sobre la realidad y la metáfora del paisaje castellano. La meditación acodándose en la rectitud intensa del campo, la mirada tendida a la tierra que se agolpa hacia el horizonte inmóvil, la conciencia abierta en la desolación del páramo. Aquella actitud del espacio físico proporcionó a los hombres del 98 la analogía de un impulso moral, sobrio en su gesto y apasionado en su entrega. Se salía al encuentro de España con la misma humildad y la exacta elegancia con que el paisaje erguía su materia siempre disciplinada, pero nunca servil.

En aquella formidable Edad de Plata, diversa y complementaria, se expresó el triungo de una inteligencia literaria

Esa generación de Machado acudió a la lectura de aquel entorno donde durante siglos se había pronunciado el nombre de una nación, asociado a empresas universales, indicador de una terca voluntad de afirmación de valores propios en la historia de Occidente. El alma de España latía en las tierras de Castilla. Los hombres del 98 comparecían, como sus vástagos intelectuales de la generación del 14, tratando de hallar las razones profundas de una conciencia popular, de una soberanía renovada en la que se sellaran las nupcias entre los ciudadanos actuales y su extensa tradición. Invocar el nombre de España era, necesariamente, la tarea de un regreso, la exigencia de una regeneración. El grupo del 27 y el modernismo catalán añadirían a aquella labor la luminosidad mediterránea, la adjetivación deslumbrante de la poética y el espumoso barroco de otra arquitectura moral, más entregada a la fugacidad de las formas y al lenguaje caudaloso. En aquella formidable Edad de Plata, diversa y complementaria, se expresó el triunfo de una inteligencia literaria, y el compromiso de unos intelectuales con el destino de una cultura nacional.

«Señoritismo»

Escribir para el pueblo, en efecto. Pero rechazando toda forma de provincianismo, localismo o folclorismo con la que podía esterilizarse aquel empeño en gestar una patria identificada con su forma de expresarla. «No hay señoritos, sino más bien “señoritismo”, una forma, entre varias, de hombría degradada, un estilo peculiar de no ser hombre , que puede observarse a veces en individuos de diversas clases sociales, y que nada tiene que ver con los cuellos planchados, las corbatas o el lustre de las botas». Los españoles -seguía diciendo Machado- poco tenemos que ver con el señoritismo, que se empeña en ignorar la dignidad del hombre y confunde los elementos epidérmicos con los profundos valores humanos y religiosos. En agosto de 1936, Machado había invocado la figura del Cid, que nunca fue patrimonio de uno solo de los bandos contendientes de la Guerra Civil. Lo había ensalzado como ejemplo de hidalguía y vida destinada a hacer el bien: en «el Juicio de Dios que hoy, como entonces, tiene lugar a orillas del Tajo, triunfarán otra vez los mejores».

La tragedia de España no fue la ausencia de patriotismo, sino su espantosa escisión y su sometimiento a una violencia ilimitada

A los que se obstinan en considerar nuestra Guerra Civil la lucha a muerte entre quienes eran españoles de verdad y los que no lo eran, les resultará sorprendente la mención al mito castellano por excelencia, al crisol de un ejemplo basado en la altura de miras, la lealtad y la igualdad de los hombres ante Dios y su dignidad idéntica. La tragedia de España no fue la ausencia de patriotismo, sino su espantosa escisión y su sometimiento a una violencia ilimitada. Hoy, en estas nuestras horas de inquietud, precisamente, es cuando debemos empeñarnos en proclamar esa realidad nacional que fue reivindicada por todos los contendientes . Que salga a la luz ese recuerdo, porque es el que atestigua la falsedad de las visiones más flacas y deformes de nuestro pasado, esas que alimentan ahora la impugnación no solo de lo que somos, sino también de lo que sin duda alguna fuimos y quisimos ser.

Escribir para el pueblo

Machado, comprometido hasta el tuétano con la República, poniendo sus armas literarias al servicio de uno de los bandos en guerra, es expresión dolorosa de esta ruptura, pero afirmación también de una profunda convergencia. España era algo por lo que valía la pena luchar. Y valía la pena combatir por una cultura nacional, por una patria constituida sobre su conciencia expresada en obras inmortales. Escribir para el pueblo era, en el sentir de Machado, restablecer esa tensión adherida a las capas más profundas de un ser común, esa convicción de formar una comunidad de tradiciones y de sueños. Una fortaleza de civilización alzada contra el duro trámite del tiempo, como signo de permanencia y voluntad de vivir sobre valores indeclinables.

Tales valores habían de encontrarse en la defensa de la nación hecha pueblo y del pueblo hecho cultura. «Enseñad al que no sabe; despertad al dormido; llamad a la puerta de todos los corazones, de todas las conciencias». La tarea de la educación de una comunidad cívica no podía entenderse con consignas paternalistas o degradantes palabras que halagaran la vanidad de los humildes. Ni señoritismo ni populismo: el fervor que buscaba la misión del intelectual en el viejo saber de una nación construida durante siglos . Machado cargaba furiosamente contra quienes pretendían un «arte de masas», que implicaba la destrucción de uno de los valores distintivos del genio español, tan celosamente atento a lo individual: «Escribir para las masas es escribir para nadie», cuando en España se luchaba heroicamente por recobrar una hombría integral. «Si os dirigís a las masas, el hombre, cada hombre que os escuche no se sentirá aludido y necesariamente os volverá la espalda».