Los libros que forjaron a Hernán Cortés

Más allá del cliché de la leyenda negra, el conquistador del imperio azteca era un hombre culto del Renacimiento

¿Quién era Cortés? ¿El despiadado comeniños que pintó la interesada y (ya) trasnochada leyenda negra? ¿O un visionario de rostro contemporáneo, moderno, individualista, fabricado a sí mismo y capaz de tejer sus propias referencias?

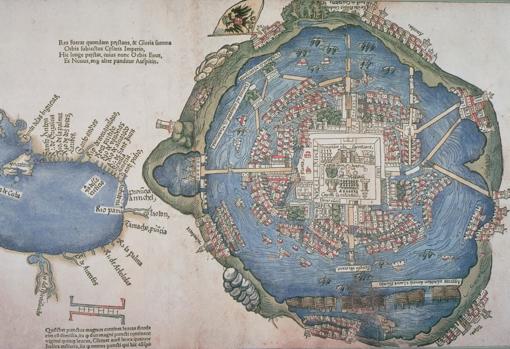

Lo cierto es que en los mas de dos años que transcurrieron desde aquel 22 de abril de 1519 en el que Hernán Cortés desembarcó con su hombres en lo que hoy es México y la rendición de la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, el conquistador extremeño llevó a cabo un proceso de «fabricación» de su propia imagen, como atestiguan las Cartas de Relación, escritas de su puño y dirigidas al Rey Carlos V. En ellas narraba, por una parte, la extraordinaria crónica de la aventura heroica de un caballero en una tierra ignota y hostil y, por otra, mostraba una absoluta lealtad a su Rey así como la justificación de su rebeldía ante las órdenes del gobernador Diego Velázquez, firmemente empeñado en que Cortés no llevara a cabo esa descomunal misión.

Sin duda la controversia ha rodeado su figura, pero hay un aspecto cada vez mas aceptado, si bien bastante desconocido, y es que lejos de la iconografía apegada a la leyenda negra que le ha venido mostrando como soldado voraz y armado de una crueldad sin límites, el extremeño era un hombre culto y dotado de no poca sensibilidad literaria.

A este último punto contribuyó sin duda el hecho de que a los 14 años fuera enviado a Salamanca por sus padres, Martín Cortés Monroy y Catalina Pizarro Altamirano, con la idea de que estudiara leyes en la Universidad, aunque para disgusto de sus progenitores no llegó a ingresar en la institución, posiblemente debido a su carácter bullicioso y su inclinación a los lances amatorios. Si es cierto que en los dos años que permaneció en la ciudad castellana estudió gramática y latín con Francisco Núñez de Valera y tomó contacto con la lectura de los clásicos. Mas tarde, ya en Valladolid, adquirió práctica mientras trabajaba con un escribano .

Mentirosas historias

Bien es cierto que en sus escritos y en los textos oficiales compuestos «por encargo», como los de Francisco López de Gómara, su cronista y hagiógrafo, Cortés no hace referencia alguna a sus inspiraciones literarias . Pero también lo es que en un análisis de sus páginas se pueden encontrar similitudes con las aventuras narradas en los inspiradores «best sellers» de la época, las novelas de caballería , llamadas también por intelectuales y moralistas «mentirosas historias» y posteriormente «literatura ligera», o «género ligero de ficción», como fueron Tirante el Blanco, el Amadís de Gaula y otras tantas por las que las autoridades, tanto eclesiásticas como seglares, sentían una sistemática hostilidad, a pesar de que el propio Carlos V era muy aficionado a ellas .

En el éxito de estas publicaciones, que se vendían como pan caliente, tiene mucho que ver la llegada a Sevilla, en 1500, del avispado y astuto comerciante alemán Jacobo Cromberger, experto en tipografía y fundador de la imprenta que llevó su nombre y de la que salieron cantidades ingentes de esas ficciones caballerescas, coincidiendo con el crecimiento de la ciudad que gozaba del monopolio del expansivo comercio colonial. Era un negocio redondo y, en muchos casos, ajeno a las leyes que limitaban la proliferación y distribución de estos libros.

Como señala el hispanista estadounidense Irving Leonard en «Los libros del conquistador», parece claro que existían «relaciones entre los conquistadores y sus descendientes y las obras de ficción que condicionaron su mentalidad y sus actos, esas obras que calmaban su nostalgia de expatriados, y que tenían para ellos una significación mayor que para los lectores de la propia España».

Señala también Leonard que «esta literatura de ficción, a pesar de su naturaleza popular, también provocó las emociones y ganó la mas apasionada devoción de las clases cultas de España , desde el propio emperador Carlos V hasta su mas humilde servidor. (…) Tanto en el palacio real como en la mas humilde cabaña, las historias se leían muchas veces en voz alta, para que pudiesen compenetrarse de ellas los iletrados. Toda la jerarquía aristocrática, hasta las damas mas encopetadas y el clero, ocupaban sus frecuentes ocios en tan emocionante pasatiempo».

Bernal Díaz del Castillo , en su póstuma y revisionista «Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España », da a entender que Cortés había sido lector de las «Sergas de Esplandián», el quinto libro del ciclo de Amadís y, por lo tanto, debía haber estado familiarizado con las hazañas novelescas del valeroso caballero de la ficción que, como tantos otros, se mostraban como reales para el lector.

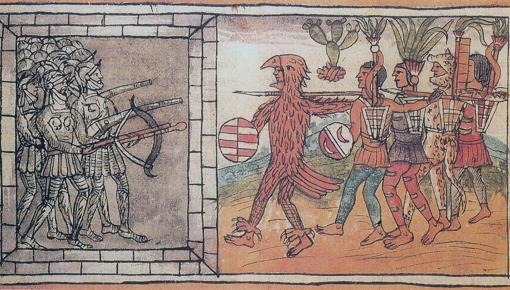

La aparente historicidad de los relatos de ficción y la enorme expansión del horizonte que resultaba de los recientes descubrimientos hacían verosímiles las fantasías con que los escritores salpicaban sus obras, avivaban la imaginación de los lectores y movilizaban a los mas aventureros a buscar las maravillas y los tesoros ocultos cuya existencia se afirmaba. Nada era imposible en los albores luminosos de la era moderna.

Era en esos libros en los que ya quedaban plasmados algunos de los reinos exóticos con ciudades cuyas calles estaban pavimentadas de oro y plata , islas únicamente habitadas por mujeres guerreras y auténticos paraísos terrenales que los aventureros, exploradores, descubridores y conquistadores trasladaron del papel impreso a aquel mundo tan nuevo como desconocido.

Sin embargo ubicar únicamente en estas «mentirosas historias» los conocimientos literarios de Cortés sería un error, puesto que como el propio Menéndez Pelayo afirmaba, la escritura «nerviosa y viril, rápida y sobria» de las Memorias de César se había reproducido «a través de los siglos, sin necesidad de imitación directa (…) en las Cartas de Relación de Hernán Cortés».

También el lexicógrafo y filólogo Alonso Zamora Vicente insistía en que las Cartas «atestiguan (a Cortés) como sabedor del estilo de Julio César, que habría conocido en sus estudios de Salamanca». Insiste Alonso Zamora en que Cortés era conocedor de los clásicos romanos y que tenía casi con seguridad que haber leído y estudiado a Plutarco (Vidas Paralelas) o Salustio (La Guerra de Jugurta).

Acción/Reacción

Ante la emergencia de este boom literario y como newtoniana reacción ante una acción comenzaron a surgir publicaciones de carácter moralista contra esos «libros vanos, escritos por hombres ociosos y despreocupados, sin letras, llenos de vicios y suciedad, en los cuales yo me maravillo cómo puede haber cosa que deleite a nadie» (Juan Luis Vives, Instrucción de la mujer cristiana), «…en lo mesmo corren también lanzas parejas los mozos, los cuáles con los avisos de tan malos libros, encendidos con el deseo natural no tratan sino como deshonran la doncella, y afrentan la casada, de todo esto son causa estos libros…» (Francisco Cervantes de Salazar). «Compasión es ver los días y las noches que consumen muchos en leer libros vanos» (Antonio de Guevara, Libro llamado relox de príncipes). Por citar solo unos pocos de los muchísimos ejemplos de este tipo de obras.

O el pliego de instrucciones que la beata reina Isabel de Portugal, actuando en ausencia de su esposo Carlos V (recordemos muy aficionado a este tipo de «libros mentirosos») da a la Casa de Contratación de Sevilla en 1531: «Yo he sido informada que se pasan a las indias muchos libros de romance de historias vanas y de profanidad como son el amadis y otros desta calidad y por que este es mal exercicio para los indios e cosa en que no es bien que se ocupen ni lean, por ende yo vos mando que de aquí adelante consintais ni deis lugar a persona alguna pasar a las indias libros ningunos de historias y cosas profanas…».

Las otras miradas

En años y siglos posteriores a la gesta cortesiana y hasta la irrupción de la por fortuna (y por esfuerzo de muchos) cada vez mas desacreditada leyenda negra la figura del conquistador fue presentada por la historiografía sucesivamente como la de un «héroe del Renacimiento, cumplidor de su destino glorioso e inevitable para el tiempo barroco, individuo iluminado benefactor de la Humanidad en la Ilustración, figura condenada a la gloria y la postergación para los románticos, creador de un México nuevo para los positivistas , arquetipo de conquistador criminal para el indigenismo primario y pedagógico de la revolución mexicana. Desde los años ochenta del pasado siglo devino en reconocido fundador del extraordinario México virreinal, para ser visto en nuestros días como personaje con ideas propias y promotor de la globalización», como señala el investigador del CSIC Manuel Lucena Giraldo , quien añade que «es imposible dejar de reconocer en Cortés no solo la posesión de un milimétrico sentido de la oportunidad, sino de una conciencia del poder de la escritura como propaganda, justificación o coartada ».

En el cúmulo de esas «otras miradas» Winston A. Reynolds atestigua en su breve ensayo Hernán Cortés y los héroes de la Antigüedad que las hazañas del conquistador le encumbraban a la altura (o por encima, en muchos casos) de héroes grecolatinos como Alejandro, Aquiles, Hércules, Marco Antonio, Trajano, Ulises, Pirro, Pompeyo, Eneas, Escipión …; o no grecolatinos como Sesostris, Jerjes, Aníbal, Amilcar, Carlomagno, Ciro o el mismísimo Rey Arturo. Narraciones estas rayanas en la hagiografía de autores como Palatino de Curzola (Tratado, 1559), Gonzalo de Illescas (Historia Pontifical, 1574), Luis Zapata (Carlo Famoso, 1566), Saavedra Guzmán (El peregrino indiano, 1599), Gabriel Lasso de la Vega (Cortés valeroso, 1588 o Mexicana, 1594), Arias de Villalobos (Canto intitulado Mercurio, 1623), Gaspar de Ávila (El valeroso español y primero de su casa, 1650), Fernando de Zárate (La conquista de México, 1655) o Luis Vélez de Guevara (La mayor desgracia de Carlos Quinto, obra por mucho tiempo atribuida a Lope de Vega).

Señala Reynolds que «la singular conquista de Cortés era la de un hombre moderno e íntegro que, por su superioridad personal, triunfó en la vida y logró adelantarse a los antiguos. Para los conquistadores y para los escritores del Siglo de Oro la antigüedad clásica era un elemento operante de su tradición cultural, pero, al fin, menos importante que la experiencia contemporánea y el genio inventivo».