En busca de una idea de España

1936: la profanación de la primavera

Las urnas de febrero sorprendieron a dos bandos dispuestos a aniquilarse mutuamente en una espiral de odio

En su preparación y resultado, las elecciones de febrero de 1936 expresaron la fractura de aquella España posible y necesaria que desde la crisis del 98 había aflorado empujada por el vigor de una nueva conciencia nacional y la irrupción de una patria cultural. El sentimiento crítico de sucesivas generaciones de intelectuales, la movilización de la sociedad en favor de una modernidad libre y justa, la reivindicación de una tradición actualizada, el brillante despliegue de la literatura, la pasión por la ciencia y por llevar al pueblo el patrimonio de nuestra civilización. Todo ello se había manifestado en una nación indiscutible, una España en marcha hacia su propia afirmación como destino histórico a cumplir. Para nuestra desgracia, la densidad de aquellas experiencias inmensas topó con una coyuntura mundial de crisis y, en especial, con la pérdida de confianza de los europeos en la democracia y la paz.

Primavera de España, cuando esta nación era capaz de exhibir, en un solo golpe de su potencia lírica, a una docena de poetas indispensables para comprender la cultura europea de la primera mitad del siglo XX. Primavera de España, cuando dirigentes sindicales programaron la defensa de los trabajadores al margen de la servidumbre partidista. Primavera de España, cuando el republicanismo moderado y el catolicismo popular se encontraron en un compromiso de gobierno. Primavera de España , cuando voces enérgicas de todos los espacios ideológicos clamaron por la necesidad de rehacer la nación, de levantar nuevamente su viejo impulso, arrebatarle el cansancio y tender su cuerpo tenso y preocupado hacia la historia. Primavera de España, cuando las mentes más perspicaces creyeron que esta nación volvería a encontrar su universalidad perdida, su protagonismo primordial en la definición de Europa, extraviado por siglos de decadencia y de imitación acomplejada.

Pero aquella primavera no iba a encontrar su plenitud. Sus días claros, su luz intensa, su ilusión patriótica habían de ser profanados por quienes irrumpieron con su radicalismo, con su intolerancia y, sobre todo, con su decisión de dividir a los españoles, de negar que tuviéramos un propósito común, de acabar con cualquier esperanza de cerrar filas en torno a un hermoso y saludable proyecto colectivo. ¡Con qué triste facilidad se acusó a unos de no ser buenos españoles, desde posiciones de temor a cualquier innovación! ¡Con qué procacidad alevosa se desterró a quienes defendían la tradición, considerándolos meros defensores de privilegios y personas desatentas a las exigencias del progreso!

Mutua insolencia

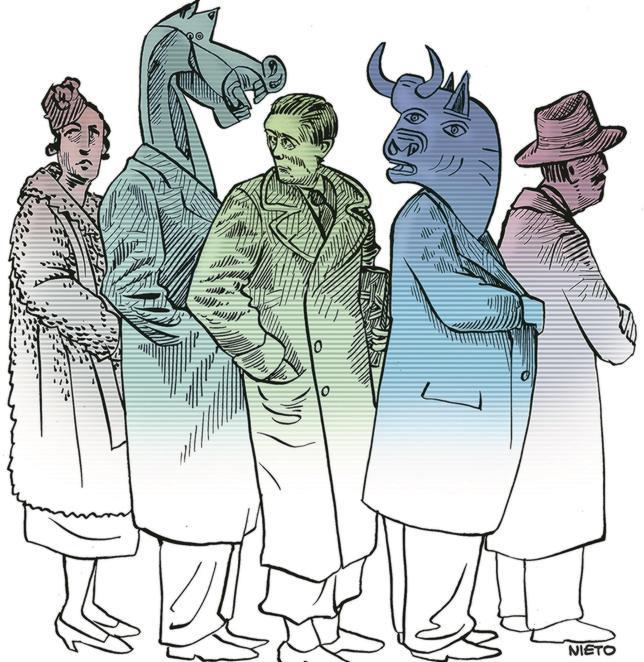

La campaña electoral de comienzos de 1936 contenía esta mutua insolencia. España no conseguía aceptar su pluralidad y prefería la formación de bloques antagónicos, especializados en expulsar de la vida social, de la existencia legítima, de las ideologías respetables, a todos aquellos españoles que se encontraran en el bando ajeno. No puede extrañarnos que algunos de los supervivientes del regeneracionismo rechazaran entregarse a cualquiera de los bandos en conflicto. Porque, para esos hombres que habían iluminado la senda hacia la construcción de un verdadero pueblo español, que habían clamado por el despertar de una esperanza colectiva y habían exigido el rotundo compromiso de los intelectuales, aquellas elecciones eran la muestra más feroz de un fracaso nacional. Lo que habían tratado de evitar desde la Gran Guerra aparecía en España como en casi todos los rincones de Europa : los adversarios políticos eran enemigos de la patria, quienes pensaban de un modo distinto no representaban a los españoles, sino a siniestros privilegios locales o a mezquinos intereses extranjeros.

Durante algún tiempo, durante la corta primavera de España, había podido sostenerse que este país era capaz de hacer de su diversidad un factor de integración y enriquecimiento de todos. Se creyó con emocionante sinceridad que aquella lírica escrita desde las más variadas actitudes ideológicas existentes podía servir al fin común de construir una envidiable fortaleza cultural. Se creyó que España podía avanzar hacia la libertad individual sin negar el tremendo impulso histórico del catolicismo y, desde luego, sin caer en la vejatoria misantropía anticlerical. Se creyó que el reformismo social podría establecer un gran pacto de convivencia y justicia, sin que se revelara la imposible conciliación entre las clases sociales y su radical hostilidad.

Pero las elecciones no llamaron a progresar en aquella razonable esperanza. Como en otras ocasiones, la campaña mostró lo peor de nosotros mismos, esa monopolización de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es libre, incluso de lo que es español, que pasaba a ser propiedad exclusiva de uno de los bandos en presencia. Las derechas proclamaron, en sus candidaturas unitarias, que a ellas correspondía la defensa de la civilización cristiana y de la decencia nacional. Las izquierdas del Frente Popular pregonaron que solo a ellas correspondía el sentido de la justicia y el concepto de la libertad. Pero, sobre todo, ambas proclamaron que el único modo de salvar la civilización cristiana y el único modo de implantar la justicia social era liquidar a sus adversarios, progresivamente expropiados de su condición de españoles honestos y hasta de su naturaleza de personas de dignidad inviolable.

Cuando se dieron a conocer los resultados, con aquel triunfo de la izquierda abultado por un absurdo sistema electoral, la primavera de 1936 aguardaba a los ciudadanos, encogida y avergonzada, como si presintiera la inmundicia de su profanación. A punto de lanzarse al precipicio, a punto de negar todas aquellas esperanzas de consenso, tolerancia, aceptación del otro, esfuerzo común y fe en las posibilidades de nuestra cultura, de nuestra ciencia, de nuestra sociedad, España entera debería haber mirado atrás. Para ver, a sus espaldas, el recuerdo de aquel liderazgo intelectual y de aquel pueblo que había creído preparar, desde las horas malas de 1898, la estación fecunda, el tiempo abierto, la sólida y clara mañana de una nación con voluntad de vivir.

Noticias relacionadas

- La elegía de Miguel Hernández

- La soledad de Ramiro Ledesma

- Lorca y el presagio de la muerte

- La quiebra del socialismo reformista

- Gil Robles y la posibilidad de la paz

- La crisis del republicanismo centrista

- La frustrada unión de los moderados

- Menéndez Pidal y la herencia viva de una nación

- La lucha por un patriotismo cultural

- Cambó y la España de la concordia

- Azaña y el Estatuto de Cataluña

- Ortega ante el estatuto de Cataluña

- Herrera Oria y la revisión constitucional

- Maeztu y Pradera frente a la República

- Ángel Pestaña y el sindicalismo moderno